Eine Stadt in Deutschland, im Kern Mittelalter mit Kopfsteinpflaster und Wirtshäusern, drumherum Nachkriegsbeton mit Behörden und Supermärkten. Wenige Zehntausend Menschen leben hier, man kennt und sieht sich. Man redet miteinander, man redet übereinander.

Läuft im Fernsehen eine Sendung, in der es um die Stadt geht und um ihre Menschen, dann weiß bald jeder davon.

Kapitel 1: Der Schock

„Unsere Geschichte? Im Fernsehen? Das kann nicht sein!“

Petra Meyer ist fassungslos, als die Anruferin aufgelegt hat. Fast 20 Jahre ist es nun her, dass ihre Schwester ermordet und der Ehemann als Mörder verurteilt wurde. Jetzt soll es im ZDF wieder einen Bericht über den Mord geben? Warum? Sie schaltet den Fernseher an, in der Mediathek findet sie schnell den Beitrag, von dem die Anruferin ihr berichtet hat.

Sie sieht zehn Minuten True Crime: ein „wahres Verbrechen“, spannend aufbereitet mit dräuender Musik. Sie sieht Bilder vom Tatort. Von Blutspritzern auf der Treppe und auf Täterkleidung. Vom Fundort der Toten. Sie sieht einen ehemaligen Staatsanwalt, der im großen Sitzungssaal des Landgerichts daran erinnert, dass der Leichnam „blutverschmiert“ gewesen sei. Petra Meyer sieht Fotos von ihrer Schwester, bei der Hochzeit und lachend an einem Sommertag. Sie sieht … ja, was eigentlich? Sind das tatsächlich die Hände ihrer toten Schwester, die der Täter verunstaltet hatte – womöglich, um die Identifizierung des Opfers zu erschweren? Es ist ein Foto aus der Ermittlungsakte, so stark verpixelt, dass nur Menschen mit Hintergrundwissen das Motiv erahnen können. Petra Meyer kann es.

#TrueCrimeReport: Die dunkle Seite des Booms

Sie fühlt sich, als würde ihr jemand den Boden unter den Füßen wegreißen. Sie zittert. Sie ruft ihre Mutter und ihren Bruder an.

Vor wenigen Wochen erst hat die Familie erfahren, dass sich der Täter wieder auf freiem Fuß befindet; seine lebenslange Haftstrafe ist zur Bewährung ausgesetzt worden. Die Behörden hatten die Familie darüber nicht informiert. Aber in dieser Stadt spricht sich nicht nur eine Fernsehsendung schnell herum, sondern auch eine Mörderentlassung. Im Supermarkt will jemand den Täter gesehen haben, im Baumarkt, in der Innenstadt. Die Anwältin der Familie fragt bei den Behörden nach, die bestätigen die Freilassung. Die Mutter des Opfers bekommt fürchterliche Angst. Sie platziert eine Schaufel neben ihrer Haustür; sie will sich verteidigen können, sollte der Mörder ihrer Tochter sie angreifen wollen.

Geschieht ein schlimmes Verbrechen wie der Mord an Petra Meyers Schwester, dann bewegt das die Öffentlichkeit. Es gibt Schlagzeilen: wenn eine Frau verschwindet und gesucht wird, wenn ihr Leichnam gefunden wird, wenn ein Verdächtiger verhaftet wird, wenn ihm der Prozess gemacht wird, wenn er als Täter verurteilt wird. Nach dem Urteilsspruch verschwindet der Fall wieder aus der Öffentlichkeit. Nicht aber aus der Familie des Opfers.

Christian Schertz: „Opferrechte bleiben bei True Crime auf der Strecke“

Für die Familie des Opfers geht es nach dem Strafrecht oft weiter mit Zivilrecht und Sozialrecht. Vielleicht ist eine nahe Angehörige wegen einer Traumatisierung nicht mehr arbeitsfähig und benötigt Sozialleistungen. Vielleicht kann sie die Wohnung nicht halten und muss umziehen. Vielleicht hat sie einen Antrag auf Unterstützung nach dem Opferentschädigungsgesetz gestellt, mit seinen mitunter jahrelangen Verwaltungsakten, psychiatrischen Gutachten und hohen Ablehnungsquoten. Vielleicht folgt ein Sorgerechtsverfahren um die Kinder, weil eine Mutter gestorben ist und ein Vater im Gefängnis sitzt. Und da ist die Trauerarbeit, eine Mutter, eine Tochter, eine Schwester fehlt. Nur langsam kann so eine Familie das Verbrechen hinter sich lassen, sie muss Schritt um Schritt vorangehen. Mit viel Mühe führt sie fast 20 Jahre später vielleicht wieder ein fast normales Leben.

Dann zeigt das Fernsehen zehn Minuten „True Crime“, und alles ist wieder da.

Kapitel II: Die Wut

Dies ist eine Geschichte, wie sie Verbrechensopfer immer wieder erleben. Anders als im Fernsehbeitrag fehlen hier identifizierbare Details. Die Stadt trägt keinen Namen, die ZDF-Sendung auch nicht, und Petra Meyer heißt nicht wirklich Petra Meyer. Die Familie möchte nicht erkennbar sein, sie möchte ihr fast normales Leben zurück. Sie möchte aber erzählen, wie es ihr mit dem ZDF-Beitrag ergangen ist. Und sie möchte, dass das ZDF den Beitrag aus der Mediathek nimmt. Deshalb schreiben wir hier ihre Geschichte auf.

Die Familie hat eine sehr engagierte Anwältin, sie betreut die Angehörigen seit dem Mord. Die Anwältin hat Belastendes und Traumatisierendes so gut es geht ferngehalten von der Familie.

Exklusive Datenanalyse: Hauptsache tot

„Ich habe gewusst, dass es solche Fotos wie von den Händen meiner Schwester gibt“, sagt Petra Meyer, „aber ich habe sie nie gesehen.“ Jetzt sah sie die Fotos im Fernsehen. „Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht.“

In der Schule hörten ihre Kinder von dem Film, auch sie fanden ihn schnell in der Mediathek. „Natürlich hatten wir ihnen von dem Mord erzählt“, sagt Petra Meyer, „das ist schließlich ein Teil unserer Familiengeschichte. Aber wir hatten die Details von ihnen ferngehalten.“ Jetzt sahen die Kinder die Details in dem Beitrag. „Mein Sohn wäre am liebsten in die Couch hineingekrochen“, sagt sie.

Vielleicht noch schlimmer ist das Gerede. Die Stadt spricht jetzt wieder über den Mord. Über die Eheprobleme des Paares und dessen Finanzsorgen, über den rechtskräftig verurteilten Mörder. Man kennt sich in der Stadt, man sieht sich, man redet übereinander: Der Täter hat den Mord damals geleugnet, war er es womöglich doch nicht?

Petra Meyer ist so wütend. Sie fragt: Wie kann das alles sein? Warum darf der ehemalige Staatsanwalt so über unseren Fall sprechen? Weshalb erlaubt das Landgericht Dreharbeiten mit ihm im Sitzungssaal? Wieso darf das ZDF Fotos von Opfern und Angehörigen zeigen? Warum fragt uns keiner? Ist das nicht unsere Geschichte, die hier zur Unterhaltung des ZDF-Publikums spannend aufbereitet wird? Wir sind doch keine Promis!

Kapitel III: Dürfen die das? Fragen und Antworten

Der WEISSE RING fragt beim Landgericht nach. Der Pressesprecher teilt mit, dass das Gericht den ZDF-Beitrag „weder veranlasst, noch inhaltlich unterstützt“ habe; auch sei das Gericht in die Produktion „weder inhaltlich eingebunden“ gewesen, „noch konnte es hierauf inhaltlich Einfluss nehmen“. Der ehemalige Staatsanwalt spreche „als Privatperson“, die Dreharbeiten im großen Sitzungssaal habe die Gerichtsleitung „mangels erkennbarer entgegenstehender Interessen“ genehmigt. Der Pressesprecher verweist auf Artikel 5 des Grundgesetzes: Pressefreiheit.

Das ZDF antwortet auf Nachfrage sehr ausführlich. „Bei spektakulären Straftaten kann auch nach langer Zeit noch ein öffentliches Informationsinteresse an den Taten als solchen bestehen“, schreibt ein Sprecher der verantwortlichen ZDF-Redaktion. „Soweit möglich“ versuchten die mit dem Beitrag befasste Produktionsfirma und die Redaktion, vor Umsetzung eines solchen Beitrags mit Angehörigen in Kontakt zu treten, „was nicht immer gelingt“. Ob es in diesem Fall den Versuch gegeben hat, sagt der Sprecher nicht.

Christian Solmecke erklärt, was True-Crime-Formate dürfen – und was nicht

„Umso höher steht generell die Nichtidentifizierbarkeit etwaiger Opfer im Rahmen der Berichterstattung“, erklärt er. Das Hochzeitsfoto und das Sommertag-Foto der Schwester sind verpixelt worden. Auch das Bild, das mutmaßlich die verunstalteten Hände der Toten zeigt, sei „technisch verfremdet“ worden, „sodass der genaue Bildinhalt nicht erkennbar ist“.

Das ZDF erklärt: „Das verwendete Foto- und Bildmaterial zum Fall wurde ausnahmslos von den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt. Eine Genehmigung der Staatsanwaltschaft zur Verwendung liegt vor.“

Noch eine Nachfrage, diesmal bei der Staatsanwaltschaft. Eine Sprecherin erklärt, dass ihre Behörde „weder in den Beitrag involviert“ gewesen sei, „noch war hier der Inhalt, der Umfang oder der Zeitpunkt der Ausstrahlung bekannt“. Und sie schreibt noch etwas: „Seitens der Staatsanwaltschaft wurden die in dem Beitrag gezeigten Lichtbilder nicht dem ZDF zur Verfügung gestellt.“ Man habe die Ermittlungsakten „auf entsprechende Anfrage“ lediglich dem ehemaligen Staatsanwalt übersandt, damit dieser sich auf seinen Auftritt als Experte in der geplanten Dokumentation vorbereiten könne.

Hinsichtlich der Genehmigung durch die Staatsanwaltschaft gibt es also einen Widerspruch. Unabhängig davon steht aber fest: Die Familie des Opfers hat keinerlei Genehmigung erteilt. Mit ihr hat niemand über die geplante Dokumentation gesprochen, das ZDF nicht, das Landgericht nicht, die Staatsanwaltschaft nicht.

#TrueCrimeReport: Wie gehen True-Crime-Macher:innen mit Betroffenen um?

Noch etwas steht fest: Ermittlungsbehörden arbeiten immer häufiger und durchaus offensiv mit Medien zusammen, das bestätigen True-Crime-Journalisten wie Staatsanwaltschaften. Sie tun das aus nachvollziehbaren Gründen. Man möchte „transparent über die Arbeit von Ermittlungsbehörden informieren“, sagt eine Staatsanwältin. Auch das ZDF möchte „hintergründig über die Ermittlungsarbeit“ berichten, so auch im Fall von Petra Meyers Schwester. „Inhaltlich sollte der Beitrag besonders beispielhaft verdeutlichen, welch‘ akribische, intensive und kräftezehrenden Anstrengungen nötig sein können, um mit einer wasserdichten Indizienkette einen nicht geständigen, reuelosen Täter dennoch zu überführen und seiner gerechten Strafe zuzuführen“, erklärt der Sprecher des ZDF.

Braucht man dafür Fotos von der Hochzeit, vom Sommertag, von den Händen, vom Tatort und vom Fundort? Zwei rechtliche Fragen bleiben zudem unbeantwortet: Dürfen Ermittlungsbehörden oder -beamte solche Fotos weitergeben? Und dürfen Medien diese Fotos veröffentlichen?

Kapitel IV: Recht und Gesetz

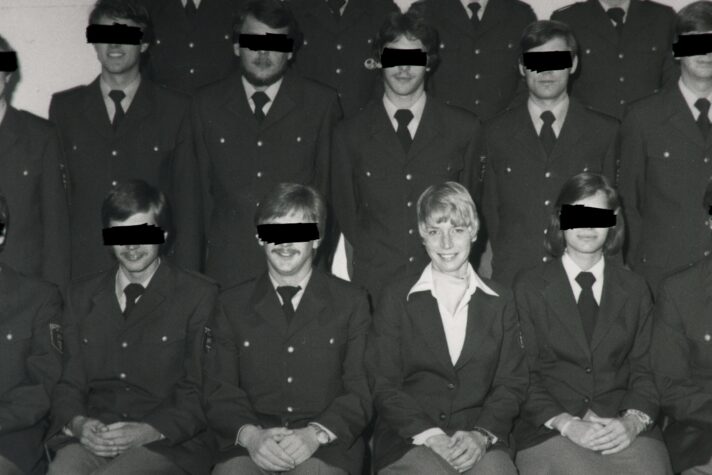

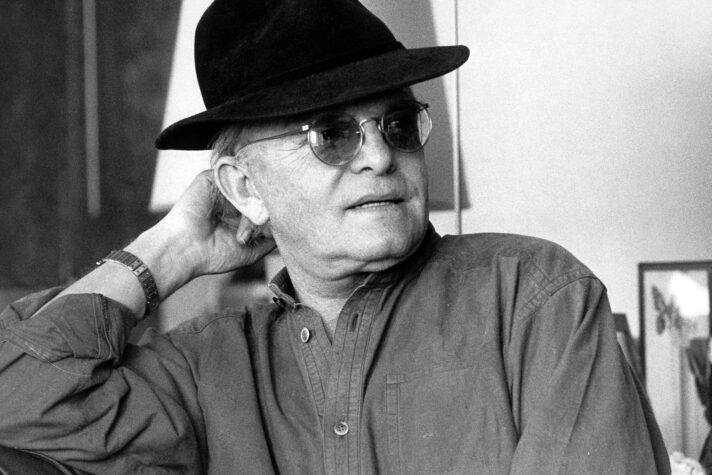

Prof. Dr. Christian Schertz ist einer der bekanntesten Medienanwälte in Deutschland, ein Fachmann für das Persönlichkeitsrecht. Er vertrat und vertritt Prominente wie den Showmaster Günther Jauch und den Fußballer Christiano Ronaldo, er setzt sich für die Rechte von Betroffenen genauso ein wie für die von Beschuldigten. Nach den Machtmissbrauchs-Vorwürfen gegen Ex-„Bild“-Chef Julian Reichelt oder TV-Regisseur Dieter Wedel stand er an der Seite der mutmaßlichen Opfer, im Fall der Vorwürfe gegen die Band Rammstein vertritt seine Kanzlei Sänger Till Lindemann.

Auf die Frage, ob Ermittlungsbehörden in Fällen wie dem von Familie Meyer Bildmaterial an Medien weitergeben dürfen, antwortet er: „Nein. Denn da sind Rechte Dritter betroffen.“

Zeit Verbrechen: „Scherben aufkehren, die andere zurücklassen“

Ein einfaches Beispiel für eine Rechtsverletzung ist das Foto des Mordopfers vom Sommertag. Das Bild hat Petra Meyer gemacht, das Urheberrecht liegt bei ihr. Ohne dass sie ihr Einverständnis gegeben hat, darf grundsätzlich keine Ermittlungsbehörde die Veröffentlichung des Fotos für eine True-Crime-Dokumentation genehmigen und kein Fernsehsender das Foto zeigen. Petra Meyer stellte das Foto der Polizei für die Fahndung nach ihrer verschwundenen Schwester zur Verfügung. Für eine andere Verwendung gab sie ihr Einverständnis nicht.

Laut Schertz betreiben Ermittlungsbehörden nach Abschluss des Verfahrens mitunter eine Pressearbeit, die „problematisch“ ist. Um private Fotos wie im Fall von Petra Meyer weiterzugeben, bräuchte es eine Ermächtigungsgrundlage. Für Schertz gibt es nur eine einzige: Fahndungszwecke, etwa die Suche nach einer vermissten Angehörigen. „Ist der Fall abgeschlossen, sehe ich keine Ermächtigungsgrundlage, aber auch sonst keine Berechtigung, Bildmaterial, an dem Rechte Dritter bestehen, an Medien abzugeben oder diesbezüglich Rechte einzuräumen“, sagt er. Der Fall der toten Schwester ist seit fast 20 Jahren abgeschlossen.

True-Crime-Beiträge können weitere Rechte verletzten, das Recht am eigenen Bild zum Beispiel und das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das Recht am eigenen Bild erlischt zehn Jahre nach dem Tod, das allgemeine Persönlichkeitsrecht bereits mit dem Tod. Darüber hinaus sind aber Verstöße gegen den sogenannten postmortalen Achtungsanspruch möglich, der sich aus der in Artikel 1 des Grundgesetzes garantierten Menschenwürde ableitet.

Aber wie ist es, wenn Medien die Fotos von Opfern verpixeln und technisch verfremden, so wie es das ZDF im Fall von Petra Meyers Schwester getan hat? Der Sprecher der verantwortlichen Redaktion sagt: „Im Beitrag selbst wurde penibel darauf geachtet, dass keine identifizierende Berichterstattung stattfindet.“

„Verpixeln ist zumeist ein Alibi“, sagt hingegen Medienanwalt Schertz. „Solange eine Erkennbarkeit gegeben ist, und sei es auch nur für Angehörige, ist es trotzdem eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild. Und allein durch die Benennung des Falls ist eine Erkennbarkeit auch bei gepixelten Bildern gegeben.“

Der Film über Petra Meyers Schwester nennt den Namen der Stadt, den Vornamen von Opfer und Täter und den abgekürzten Nachnamen. Er zeigt das Wohnhaus der Familie und die Straße, an der es steht. In einer Stadt, in der man sich kennt und sieht und übereinander redet, wissen alle, um wen es geht.

Kapitel V: Verletzungen

Petra Meyer ist eine ruhige, höfliche Frau. Wenn sie über den ZDF-Beitrag spricht, rutscht ihr aber doch ein

Kraftausdruck heraus, sie schimpft: „Ich fühle mich verarscht!“ Ihrer Mutter gehe es schlecht, die Bilder suchten sie wieder heim. Mit den Bildern seien auch die fast 20 Jahre alten Fragen wieder da: Warum habe ich das alles nicht kommen sehen? Warum habe ich nicht eingegriffen? Warum konnte ich meine Tochter nicht retten?

Neulich hat Petra Meyer einen True-Crime-Beitrag im Fernsehen gesehen, es war ein vergleichbarer Fall, es ging um einen Mord. Sie nahm Kontakt zur betroffenen Familie auf. Die Angehörigen waren genauso empört und verletzt wie sie. Niemand hatte mit ihnen über den geplanten Film gesprochen.

„Wenn ich früher so einen Film gesehen habe, dann habe ich oft gedacht: Warum haben die Angehörigen das zugelassen? Jetzt weiß ich: Die haben gar nichts zugelassen, sie wussten nichts davon. Sie werden einfach nicht gefragt.“

Karsten Krogmann

Der #TrueCrimeReport: Alle Texte im Überblick

- Aus der Bahn geworfen: Die dunkle Seite des True-Crime-Booms

- Fakten: Die sieben wichtigsten Erkenntnisse unserer Recherche

- Exklusive Datenanalyse: Hauptsache tot

- Wie alles begann: Eine Mords-Geschichte

- Christian Schertz: „Opferrechte bleiben auf der Strecke“

- Ingrid Liebs: „Ich brauche die Öffentlichkeit“

- Umfrage: Wie gehen True-Crime-Macher:innen mit Betroffenen um?

- Christian Solmecke: Was True-Crime-Formate dürfen – und was nicht

- Nahlah Saimeh über den „potenziellen Gewalttäter in uns selbst“

- Johann Scheerer: „Befriedigung einer Schaulustigen-Mentalität“

- Zeit Verbrechen: „Scherben aufkehren, die andere zurücklassen“

- „Mordlust“: Warum sie die Perspektive gewechselt haben

- Erfahrungsbericht: Ist True Crime sinnvoll oder voyeuristisch?

- OMR: Marketing-Experte erklärt, warum Podcasts so beliebt sind

- Torsten Körner: „True Crime ist was für Feiglinge“

- Fall Högel: Die ungewöhnliche Anfrage eines Fernseh-Teams

- Presserat: Bisher nur eine Rüge für True-Crime-Format

- Hintergrund: Wie die Redaktion recherchiert hat

- Audiostory: Aus der Bahn geworfen

- Audiostory: Ingrid Liebs über ihre Erfahrungen mit True-Crime-Formaten

- Forum Opferhilfe: Das Magazin

- Deutsche Ausgabe (PDF-Format)

- Englische Ausgabe (PDF-Format)