Es war im Frühjahr 2020, als mir eine junge Frau erzählte, wie ihr Vater ihre Mutter tötete. Bei Kaffee und Kuchen sprach sie über das Schlimmste, das in ihrem Leben passiert war. Ganz ruhig und reflektiert. Die Frau, die vor mir saß, war eloquent, taff und gleichzeitig emotional. Sie beeindruckte und berührte mich. Sie war die ideale Protagonistin.

Ich war bei ihr, weil mein damaliger Arbeitgeber, eine Film- und Fernsehproduktionsfirma, eine Dokumentation über das Verbrechen in ihrer Familie plante; einem öffentlich-rechtlichen Sender hatten wir den Film zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft. Der Fall war außergewöhnlich, mit unglaublichen Wendungen und einem Ende, das alle erschaudern ließ.

„Also warum jetzt nochmal?“

Als Filmemacherin wollte ich die junge Frau natürlich unbedingt dabeihaben. Ich wusste: Sie war die Einzige, die ihre Geschichte auf diese besondere Art schildern kann. Doch nach etwa zwei Stunden sagte sie mir ab, sie wollte nicht mitmachen. Sie hatte sich mit mir getroffen, weil sie wissen wollte, was wir vorhatten und warum wir den Fall nochmals erzählen wollten. Ein anderer Fernsehsender habe doch bereits einen Film über ihre Geschichte gemacht. Bei dem habe sie auch mitgewirkt, um die Standpunkte, die ihr wichtig waren, zu schildern. „Also warum jetzt nochmal?“, fragte sie. Gute Frage. Eine gute Antwort hatte ich darauf nicht.

Sie führte aus, dass sie einerseits mitmachen wollte, damit kein Film über ihre Familie entstehe, in dem niemand aus der Familie zu Wort kommt. Der Film würde ja trotzdem entstehen (auch wenn sie nicht mitwirken würde). Andererseits überwiege das Gefühl, dass sie nicht mitmachen sollte. Sie sei nach den ganzen Geschehnissen umgezogen und genieße ihre wiedergewonnene Anonymität – diese wolle sie auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Letztendlich war das der Grund ihrer Absage. Ich verstand genau, was sie meinte und fragte mich: Wer bin ich eigentlich, dass ich sie zu diesem Projekt überreden wollte?

Nach unserem Treffen habe ich mich ins Auto gesetzt und dort noch lange über diese besondere Begegnung nachgedacht. Es war der Moment, in dem ich angefangen habe, True Crime und damit auch mich selbst als Teil des Genres zu hinterfragen. Wem nutzen diese Filme, die wir machen? Ist True Crime irgendwie sinnvoll, oder ist es bloßer Voyeurismus? Der Fall über die Familie der jungen Frau war bereits die zehnte Folge unserer True-Crime-Reihe, an der ich von Anfang an mitgearbeitet hatte.

Warnsignale übersehen

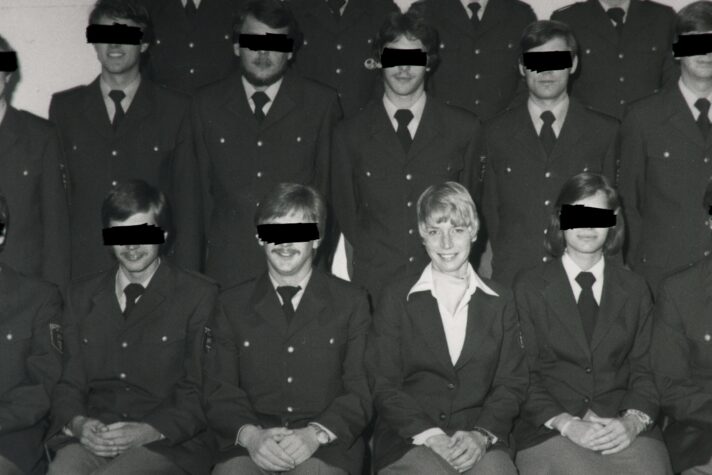

Anfangs war True Crime für mich spannend. Ich hatte großen Spaß daran, diese vielen, vor allem historischen Kriminalfälle zu recherchieren: In Archiven durfte ich alte Polizeiakten durchstöbern, konnte Fotos sehen, die sonst kaum jemand zu sehen bekam, und filmte an Orten, die für die meisten Menschen nicht zugänglich sind, etwa die Rechtsmedizin in Frankfurt am Main. Ich traf viele Kommissare, viele beeindruckende Persönlichkeiten – Menschen, die (wie auch ich) leidenschaftlich ihren Job machten, dafür brannten und mich das in ihren Erzählungen spüren ließen.

Doch gerade in diesen ersten Jahren als True-Crime-Autorin habe ich mir nicht allzu große Gedanken um Opfer und Angehörige gemacht. Für mich war es natürlich wichtig, dass es ihnen gut geht, dass sie ein gutes Gefühl bei der Sache haben, aber ich wollte eben auch, dass sie mitmachen. Ich wollte ja einen guten Film machen. Üblich war es bei uns, dass wir vor Dreharbeiten die Menschen, die mit dem Fall zu tun hatten, besuchten. Wir haben uns Zeit genommen und ihnen zugehört. Das war uns allen wichtig. Immerhin konfrontierten wir hier Menschen mit der wohl schlimmsten Zeit ihres Lebens. Das war uns allen immer bewusst. Und doch habe ich manche Warnsignale übersehen.

Beispielsweise habe ich einen Mann getroffen, der einen Mordversuch überlebt hat. Wir hatten ein gutes Gespräch und waren uns sympathisch. Erst ging es um Gott und die Welt, als würden sich hier Bekannte zum Kaffeetrinken treffen. Doch dann mussten wir auf den Fall zu sprechen kommen. Ich kann heute sagen: Ich habe noch nie jemanden so sehr zittern sehen. Die Tat lag Jahrzehnte zurück, in einer Zeit, in der psychische Gesundheit von der Gesellschaft nicht ernstgenommen wurde. Der Mann erzählte mir, er sei nie in Therapie gewesen. Offenbar hatte er die Geschehnisse nie richtig verarbeitet. Zum Dreh sagte er dennoch zu – und „funktionierte“. Kein Zittern, kein Stocken, nichts.

Kein gutes Gefühl

Ein anderes Mal war es genau umgekehrt. Das Vorgespräch lief gut: Eine Frau schilderte mir den Fall ihrer getöteten Schwester. Ohne Tränen und Aufregung. Beides überwältigte sie erst, als am Drehtag die Kamera lief. Nach dem Interview begleitete ich sie nach draußen. Für das Team hatte sie mir noch kleine Weihnachtsköstlichkeiten in die Hand gedrückt. Sie mochte uns, glaube ich. Wir sie auch. Aber ohne das Verbrechen an ihrer Schwester hätten wir uns wahrscheinlich nie kennengelernt. Wie sehr sie die Situation und die Erinnerung aufwühlten, zeigte sich wieder beim Ausparken, als sie mit ihrem Auto gegen einen Pfosten fuhr. Ich hatte damals kein gutes Gefühl, sie allein nach Hause fahren zu lassen. Zum Glück kam sie gut an.

Diese Situationen habe ich wahrgenommen, sie beunruhigten mich irgendwie, aber sie bewegten mich noch nicht zum Umdenken. Zu euphorisiert war ich davon, die spannenden Kriminalfälle zu erzählen. Erst dieses Treffen im Frühjahr 2020 mit der Frau, deren Mutter vom Vater getötet worden war, zeigte mir: Ich will das nicht mehr. Ich will Opfer und Angehörige nicht mehr vor die Kamera locken. Mit Folge zehn kamen wir mit unserer Reihe immer näher an Kriminalfälle der jüngeren Vergangenheit, das machte mir zu schaffen. Denn je näher wir der Gegenwart kamen, desto mehr Menschen könnten unsere Filme aufwühlen, sie vielleicht sogar stören – einfach, weil mehr Betroffene noch am Leben sind. Ich machte nach dieser Geschichte um die junge Frau noch zwei weitere Folgen, dann war für mich Schluss. Ich habe weiterhin Fernsehen gemacht, aber meine Zeit als True-Crime-Autorin war endgültig vorbei. Eine ganz bewusste Entscheidung.

Persönliche Grenzen

Aber, wie sagt man so schön, es war natürlich auch nicht alles schlecht. Im Gegenteil. Wir haben viele positive Rückmeldungen von Protagonistinnen und Protagonisten bekommen. Mir lag es besonders am Herzen, dass die Mitwirkenden am Ende diejenigen waren, die mit unseren Filmen auch zufrieden waren. Und sicherlich hat True Crime seine ganz eigene Kraft: Wir konnten mit diesen Geschichten zeigen, was für schreckliche Dinge passieren können. Wir konnten warnen, wie weit Gewalt gehen kann. Wir konnten berichten, wie präzise Ermittlerinnen und Ermittler kombinieren können und wie ausgefeilt Kriminaltechnik ist. Und vor allem konnten wir an jene Menschen erinnern, die – oft auf sehr brutale Art – ums Leben gekommen sind.

Ist True Crime nun also sinnvoll oder purer Voyeurismus? Es kann beides sein. Ich selbst bin nach über fünf Jahren an meine persönlichen Grenzen gekommen. Das Genre ist für mich aber weder schwarz noch weiß. Wie sehr Betroffene allerdings durch Medienanfragen aufgewühlt werden können, ist mir erst durch meine Arbeit beim WEISSEN RING richtig deutlich geworden. Täglich habe ich hier die Opferperspektive solcher Projekte vor Augen. Daher ist meine Meinung heute, dass Opfer und Angehörige viel mehr in den Entstehungsprozess eines True Crime-Formates involviert werden sollten, und die Macher auf ihre Wünsche und Bedürfnisse hören müssen. Es ist immerhin ihre Geschichte, die öffentlich erzählt wird.

Christiane Fernbacher

- Aus der Bahn geworfen: Die dunkle Seite des True-Crime-Booms

- Fakten: Die sieben wichtigsten Erkenntnisse unserer Recherche

- Exklusive Datenanalyse: Hauptsache tot

- Wie alles begann: Eine Mords-Geschichte

- Christian Schertz: „Opferrechte bleiben auf der Strecke“

- Ingrid Liebs: „Ich brauche die Öffentlichkeit“

- Umfrage: Wie gehen True-Crime-Macher:innen mit Betroffenen um?

- Christian Solmecke: Was True-Crime-Formate dürfen – und was nicht

- Nahlah Saimeh über den „potenziellen Gewalttäter in uns selbst“

- Johann Scheerer: „Befriedigung einer Schaulustigen-Mentalität“

- Zeit Verbrechen: „Scherben aufkehren, die andere zurücklassen“

- „Mordlust“: Warum sie die Perspektive gewechselt haben

- Erfahrungsbericht: Ist True Crime sinnvoll oder voyeuristisch?

- OMR: Marketing-Experte erklärt, warum Podcasts so beliebt sind

- Torsten Körner: „True Crime ist was für Feiglinge“

- Fall Högel: Die ungewöhnliche Anfrage eines Fernseh-Teams

- Presserat: Bisher nur eine Rüge für True-Crime-Format

- Hintergrund: Wie die Redaktion recherchiert hat

- Audiostory: Aus der Bahn geworfen

- Audiostory: Ingrid Liebs über ihre Erfahrungen mit True-Crime-Formaten

- Forum Opferhilfe: Das Magazin

- Deutsche Ausgabe (PDF-Format)

- Englische Ausgabe (PDF-Format)