Obgleich True-Crime-Formate boomen, nun schon seit Jahren boomen, wirkt dieses Label, dieses Echtheitsversprechen für mich gerade irgendwie altmodisch. Oder aus der Zeit gefallen. Wenn die Welt ringsherum in Flammen steht oder zumindest zu stehen scheint, wenn uns der Krieg in der Ukraine Tag für Tag mit Kriegsverbrechen konfrontiert und wir medial Zeuge werden können, wie Soldaten vor laufender Kamera erschossen, erschlagen oder enthauptet werden, dann fragt man sich, ob True-Crime-Erzählungen noch mit der realen Realität konkurrieren können. Denn der Krieg und andere Krisen verwandeln den Planeten in einen globalen Schauraum des Verbrechens, der es dem Individuum schwer macht, sich nicht schuldig, tatbeteiligt oder als gefühllos zu betrachten.

Der Einzelne muss zwangsläufig unglücklich werden, wenn er sich ansatzweise darauf einlässt, die Zeitläufte zu beobachten.

Überhaupt ist das Individuum im 21. Jahrhundert vielfach überfordert, die Stellung zu halten, Identität zu behaupten, ein gelingendes Leben auf die Beine zu stellen. Alles fühlt sich unwirklich an, jeden dürstet es nach Echtheit, nach Echtzeit, sofern die Zeit es ihm erlaubt. Wer Freizeit hat, muss diese totschlagen, und Totschlagen ist ein faszinierendes Ding, jedenfalls für die, die Fliegen mit der Hand fangen und dann überlegen, die Faust wieder zu öffnen. Erst vor diesem medialen und mentalitätsgeschichtlichen Hintergrund wird die Konjunktur von True Crime verständlich: Im Zeitalter der Mangel-Authentizität will man sich unterhaltungstechnisch an Authentizität laben, im Zeitalter globaler Verantwortungslosigkeit und Unübersichtlichkeit will man einen Täter zweifelsfrei dingfest machen, im Zeitalter multipler Krisen und Kriege will man mit einem Serienkiller die Komplexität reduzieren. Serienkiller sind demnach Einfaltspinsel, weil sie das Übermaß an simultaner Vielfalt, das uns quält, ausradieren.

„Algorithmen lügen nicht“

True Crime ist stets post mortem, das heißt die Geschichte ruht, und wir können uns von ihrer Beunruhigung beruhigt erfassen lassen, True Crime ist also was für Feiglinge. Und True Crime muss man sich also leisten können, freizeit- und sofatechnisch, finanziell. True Crime ist ein massenmediales Produkt des 19. Jahrhunderts, das sich dem medialen Strukturwandel des 21. Jahrhunderts bestens anzupassen weiß. Denn die Algorithmen lügen nicht, Blut fließt einmal um den Erdball und wieder zurück.

Natürlich wäre es wenig glaubhaft, ich könnte mich dem Boom immerzu entziehen, und man kann kaum leugnen, dass die blutbeglaubigten Verbrechensfälle bei Netflix und Co Spannung erzeugen, aber gerade das macht sie dann auf die Dauer fad, medienethisch bedenklich, punktuell ärgerlich und auch skandalös; letztlich sind sie ein Symptom der Dekadenz, kollektiver Verunsicherung und erzählerischer Erschöpfung. Was leisten die True-Crime-Formate überhaupt an diesem Punkt maximaler Existenz- und Identitätserschütterung? Unter einem massenmedialen Regime, das alles, was passiert, letztlich in eine Form von Entertainment verwandelt, selbst wenn es sich um Kriege, Seuchen, Klimakatastrophen oder Flüchtlingsdramen handelt? Die True-Crime-Formate versprechen echte Fälle, echtes Blut, echtes Leben. Zugleich grenzen sie Schauplätze ein. Es gibt den Täter und das Opfer oder häufiger noch den Täter und seine Vielzahl von Opfern. Durch diese Eingrenzung, Lokalisierung, durch diese manichäische Ordnung wird die Undurchschaubarkeit der Gegenwart verbannt.

Blick in sonst verschlossene Räume

Das erste Opfer des Killers ist die Realität, das erste Opfer des Labels „True“ ist die Wahrheit, denn True Crime behauptet, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben. In diesem Monopolanspruch stecken schon Verzerrung und Gewalt, ja, auch Gewalt, denn ob das Format will oder nicht, es macht sich und die Zuschauer fast immer zu imaginären Handlangern des Täters. Aber eben darin liegt auch die Leistung dieser Erzählungen, denn sie laden uns ein, nicht nur als Voyeure die Tatorte zu betreten, sie vermitteln uns auch Allmachtsgefühle, denn wir sind – jenseits des Falls – Meta-Detektive, die das Verbrechen auf dem Sofa obduzieren. Wir überblicken die Perspektiven des Täters, des Opfers, der Ermittler und vielleicht sogar der Angehörigen und haben Zugang zu Räumen, die sonst stets verschlossen bleiben: Tatorte, Verhörräume, private Wohnräume. Alles wird retrospektiv geordnet, geprüft, verglichen, archiviert. Und dann kommen wir und verwandeln die Kammern des Schreckens in Tiny-Entertainment-Houses. Wir treten hinter die Kulissen und glauben plötzlich, die Welt zu verstehen, denn das alles ist ja echt und passiert, und wir fressen die Menschen, die gefressen wurden, wir Menschenfresser.

Aus medienethischer Sicht versuche ich mich immer zu prüfen, mit wem gehst du da befristete Abkommen ein? Welche Perspektive übernimmst du, nobilitiert deine Aufmerksamkeit den Mörder, der immer häufiger und gegen jede Realität ein machtvoller „Serienkiller“ ist, der sich schon – während er noch tötet – in einen mythischen Allzeithelden verwandelt, einen Musterschüler der hyperkapitalistischen Aufmerksamkeitsökonomie, einen Helden der Soft Power, der keine Fabriken besitzt, aber unsere Träume und Fantasien belagert und besetzt?

Dem Blutdurst nachspüren

Wenn ich gerade nicht als Prüfer der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen aufgefordert bin, diese Formate in Hinblick auf den Jugendschutz zu prüfen, meide ich solche Produkte mittlerweile, weil sie mich – ich finde kein anderes Wort – einerseits anwidern und sie andererseits lächerlich wirken in ihrer grellen Theatralisierung. Es mag ja Fälle geben, wo journalistisch geprägte Formen (etwa „Serial“) herausarbeiten, dass Verurteilte zu Unrecht verurteilt wurden, aber die Regel ist das nicht – und selbst solche Podcasts, Dokus und Serien machen das nicht aus menschenfreundlichem Gerechtigkeitsempfinden, sondern aus kommerziellen Erwägungen. Die größte Grausamkeit, die in diesen Medienprodukten steckt, ist das Versprechen, dem Blutdurst nachzuspüren, der Angst des Opfers, des Tötungsrausches teilhaftig zu werden und zugleich Sorge um das eigene Selbst zu bewahren. Die Werbesprüche für diese Mordsmaschinchen klingen überall gleich, ob bei CNN, Netflix, Amazon, ARD/ZDF/BBC, wo auch immer, das serielle Schauerversprechen killt zugleich das Individualitäts- und Echtheitsversprechen. Blut ist eben kein besonderer Saft mehr, Blut ist eine Einheitswährung. Und will man wirklich, als Zuschauer und Produzent solcher Geschichten, der Steigerungslogik der medialen Inszenierungen folgen? Will man, weil man alles schon kennt, immer bestialischere Morde sehen, immer größer aufgeblasene „Helden der Finsternis“?

Ein imaginärer Notfallkoffer?

Hochproblematisch ist zudem die Fixierung auf die Psyche des Täters, auf seinen Aktionsradius, auf seine Taten, denn er bleibt ja stets der Autor, oder erinnern wir uns an einen True-Crime-Fall, der überwiegend aus der Sicht des Opfers erzählt wurde? Diese Formate betreiben die stete Reviktimisierung und ich fürchte: auch die Retraumatisierung von Angehörigen und Familien, die von Verbrechen betroffen sind. Wie kann es sein, dass wir angeblich in einer immer sensibleren Medienkultur leben, wo kaum ein Film ohne Trigger-Warnung auskommt, und zugleich boomen True-Crime-Formate, die das erlittene Leid rücksichtslos vor- und zurückspulen, es erneut inszenieren, die Täter mythisieren und die Opfer als individuelle Personen erneut auslöschen?

Halt, halt, werden einige rufen, True-Crime-Formate, die offenbar überwiegend von Frauen geschaut werden, dienen als imaginäre Notfallkoffer, mit denen sich die Zuschauerinnen wappnen gegen reale Alltagsängste, oder aber man sagt, True Crime sei bereits eine kollektive Bewältigung individueller Verbrechen und eine narrative Zähmung des Verbrechens – doch kommen mir diese kathartischen Lesarten eher hilflos vor, weil sie annehmen, dass man das Echte vom Falschen, den braven Bürger vom Verbrecher, das Reale vom Imaginären und den aktiven Täter von uns passiven Zuschauern scheiden, trennen könne. Aber ist das wirklich alles so klar und eindeutig, so trennscharf und säuberlich? Warum sollten True-Crime-Formate, die bislang post mortem oder besser post facto ansetzen, auf diesen Moment warten? Wäre True Crime ante mortem nicht noch wahrhafter, echter, wenn man die Täter in Echtzeit begleitete? Haben viele Serienkiller und Amokläufer diese Fame-Option nicht längst gewählt, wenn sie ihre Verbrechen selbst filmen und sogar live ins Internet übertragen? An welchem Punkt würden Medien zu Co-Autoren der Täterschaft? Der Film „Nightcrawler – Jede Nacht hat ihren Preis“ (2014) erzählt genau diese Geschichte, in der sich ein Kriminalreporter mit seiner Kamera zum Mittäter aufschwingt und sensationsheischende Verbrechen stimuliert. Okay, vielleicht muss man nicht gleich so dystopisch denken, aber ist es beruhigender, darüber nachzudenken, in welcher Ära der kalten Schaulust wir leben?

Wenn schon True Crime, dann…

Ich habe wenig Verständnis dafür, dass sich die öffentlich-rechtlichen Medien an diesen Formaten beteiligen oder gar selbst welche entwickeln. Wenn sie jedoch auf dieser Spur unterwegs sind, sollten sie Sendungen entwickeln, mit denen der Zuschauer ermächtigt würde, diese Formate kritisch zu begleiten. Die Rückverwandlung des Opfers in einen Menschen vor der Tat, die entmythisierende Beschreibung des Täters, die Reflexion der medialen Gewalt und die Erschütterung der scheinsicheren Sofa-Perspektive wären lohnende Aufgaben. Und auch die Frage, schaust du nur True Crime oder lebst du auch auf eigene Kosten, wäre zu stellen. Wovor verschließen wir die Augen, wenn wir in die entsetzensweit geöffneten Augen des Opfers schauen? Macht das nicht blind, all diese finsteren Sonnen? Manchmal kommt es mir vor, als frönten wir als Zuschauer dieser Formate einem heidnischen Kult: Blut muss vergossen werden, damit wir selbst verschont bleiben, damit die Ernte gelingt, der kommende Beutezug. Als brächten wir grausamen Göttern eine Gabe der Besänftigung. Das Leben lässt sich nicht besänftigen, es ist immer true, und es braucht unsere Empathie, unsere Entzifferungskunst jenseits dieser Schlachtplatten fürs Gemüt.

Ich favorisiere das Verbrechen im Buchstabenwald und lese, wenn ich Spannung suche, Kommissar Maigret. Auch mit ihm, dem Pfeifenraucher und Fährtenleser, komme ich fast überall hin. Ganz ohne True und Täterkult.

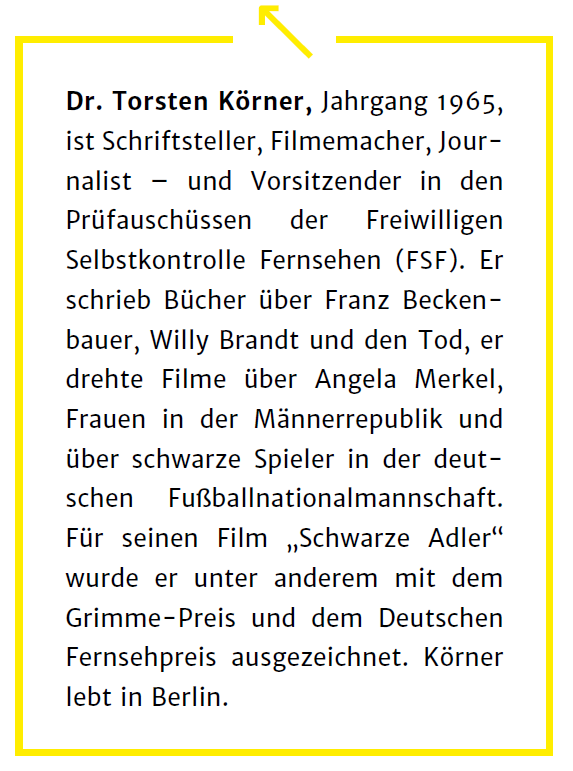

Torsten Körner

Der #TrueCrimeReport: Alle Texte im Überblick

- Aus der Bahn geworfen: Die dunkle Seite des True-Crime-Booms

- Fakten: Die sieben wichtigsten Erkenntnisse unserer Recherche

- Exklusive Datenanalyse: Hauptsache tot

- Wie alles begann: Eine Mords-Geschichte

- Christian Schertz: „Opferrechte bleiben auf der Strecke“

- Ingrid Liebs: „Ich brauche die Öffentlichkeit“

- Umfrage: Wie gehen True-Crime-Macher:innen mit Betroffenen um?

- Christian Solmecke: Was True-Crime-Formate dürfen – und was nicht

- Nahlah Saimeh über den „potenziellen Gewalttäter in uns selbst“

- Johann Scheerer: „Befriedigung einer Schaulustigen-Mentalität“

- Zeit Verbrechen: „Scherben aufkehren, die andere zurücklassen“

- „Mordlust“: Warum sie die Perspektive gewechselt haben

- Erfahrungsbericht: Ist True Crime sinnvoll oder voyeuristisch?

- OMR: Marketing-Experte erklärt, warum Podcasts so beliebt sind

- Torsten Körner: „True Crime ist was für Feiglinge“

- Fall Högel: Die ungewöhnliche Anfrage eines Fernseh-Teams

- Presserat: Bisher nur eine Rüge für True-Crime-Format

- Hintergrund: Wie die Redaktion recherchiert hat

- Audiostory: Aus der Bahn geworfen

- Audiostory: Ingrid Liebs über ihre Erfahrungen mit True-Crime-Formaten

- Forum Opferhilfe: Das Magazin

- Deutsche Ausgabe (PDF-Format)

- Englische Ausgabe (PDF-Format)