Am 14. November 1959 ereignete sich im kleinen Holcomb im US-Bundesstaat Kansas ein monströser Mehrfachmord. In dem beschaulichen, von Weizenfeldern umgebenen Ort wurde eine Farmerfamilie mit den Eltern und zwei ihrer vier Kinder in ihrem Wohnhaus getötet. Hinweise auf die Täter fanden sich zunächst nicht.

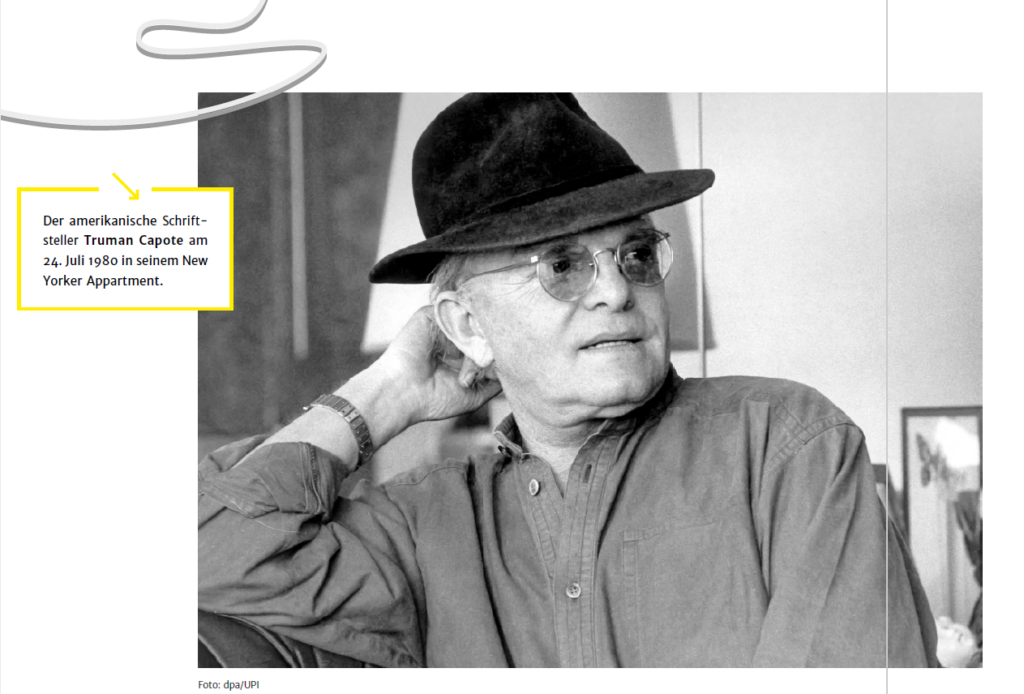

Der junge Truman Capote hat den aufsehenerregenden Mordfall seinerzeit akribisch recherchiert und zu einem Tatsachenroman verarbeitet, der im Jahr 1966 seinen Durchbruch als Schriftsteller markierte: „In Cold Blood“, die deutsche Übersetzung trägt den Titel „Kaltblütig“. Mithilfe unterschiedlicher Erzählperspektiven leuchtet Capote das Leben der Opfer aus und erzählt vom entscheidenden Hinweis eines Häftlings im Staatsgefängnis von Kansas, der seinem Zellennachbarn Dick verhängnisvollerweise von seinem Job bei der wohlhabenden Farmerfamilie berichtet hatte. Der Autor schildert den Plan der Straftäter Dick und Perry: Sie wollen die Familie töten und mit reicher Beute, die sie in einem Safe auf der Farm vermuten, in Mexiko ein luxuriöses Leben beginnen.

Schaurige Details

Der Schriftsteller lässt seine Leserschaft die Kriminalermittlung nachempfinden – mit schaurigen Details wie den blutigen Schuhabdrucken am Tatort. Die Lektüre enthüllt, dass die Mörder statt des erhofften Geldsegens gerade mal 50 Dollar erbeuten, bevor sie ihre Opfer töten, um nicht überführt zu werden. Beim Lesen begleitet man die Täter nach Mexiko, wo sich ihr vermeintlicher Sehnsuchtsort als persönliche Hölle erweist, bis das Duo nach einer rastlosen Odyssee in Las Vegas verhaftet wird – der Hinweisgeber hatte sich inzwischen an die Gefängnisleitung gewandt. Schließlich legen die beide Männer ein Geständnis ab.

Capote hat für seinen wahrheitsbasierten Roman zahllose Dokumente wie Tagebuchnotizen, Zeugenaussagen und Briefe ausgewertet und daraus ein vielschichtiges Mosaik zusammengesetzt, das sowohl Krimi als auch Psychogramm und Milieustudie ist.

Mit seinem literarischen Klassiker, der einen echten Mordfall zu einer beklemmenden Erzählung verdichtet, gilt Truman Capote nicht nur als Wegbereiter des sogenannten New Journalism mit einer subjektiven Erzählstimme, die beim Lesen Kopfkino erzeugen soll. Vielmehr ist „Kaltblütig“auch ein Meilenstein des True-Crime-Genres, an dem sich die Medienbranche bis heute handwerklich orientiert. Erstaunlicherweise prägt nämlich ein entscheidendes Stilmittel von Capote das Genre bis heute: die minutiöse Rekonstruktion. Also die detailgenaue Nacherzählung der Tat, beziehungsweise der Mordermittlung, die weitgehend der Chronologie der Ereignisse folgt. Auch die dafür verwendete Montagetechnik, die anhand Dutzender Quellen und Aussagen mosaikartig die Geschichte zusammensetzt, gehört weiterhin zum Standardrepertoire.

Der aktuelle Hype um reale Kriminalfälle, Mörder und Mordermittlungen wird maßgeblich von medialen Transformationsprozessen befeuert. Ohne die Digitalisierung gäbe es keine Streaming-Dienste wie Netflix, die etwa den Kult um Serienmörder mit Serien wie „Dahmer“ weiter anheizen. Ein Kult, der übrigens ebenfalls in einem weltweiten Bucherfolg wurzelt: „Helter Skelter – The true Story oft the Manson Murderers“ aus dem Jahr 1974, in dem der damalige Leitende Staatsanwalt Vincent Bugliosi gemeinsam mit einem Co-Autor minutiös die Suche nach dem Serienmörder Charles Manson rekonstruiert.

Ohne die digitale Revolution gäbe es heutzutage auch keine Podcasts, in denen bisweilen im Plauderton historische Kriminalfälle recycelt werden. Das Medium mag wechseln, aber die beschriebe Urform des Genres ist immer noch aktuell. „Der reale, konventionell erzählte Krimi, wie man ihn hierzulande seit Jahren auf Privatsendern im TV sehen kann, ist zwar nur noch eine von vielen Erzählweisen“, sagt Jan Harms, der am Institut für Medien und Kulturwissenschaft der Universität Düsseldorf zu True Crime forscht. Gleichwohl sei diese „nach wie vor eine dominante Erzählform“.

Dann wird der Mörder vorgestellt

Wie dieser typische Reality-Krimi bis heute medienübergreifend auch im Fernsehen funktioniert, zeigt bespielhaft eine Produktion des Hessischen Rundfunks (HR) aus der Reihe „ARD True Crime“: „Auf den Spuren des eiskalten Szenewirts“. Die Eingangssequenz zeigt Drohnenbilder von einem Flug über Baumwipfel. Schnitt. Ein Mann sagt im Interview: „Ein dahingemetzelter Mensch im hohen Gras.“ Schnitt. Eine Nachrichtensprecherin fragt: „Wer ist die junge, blonde Frau, die im Frankfurter Niddapark aufgefunden wird?“ Schnitt. Eine Polizeibeamtin sagt: „Man sah vielfache Stichverletzungen.“ Später wird ein Foto aus der Ermittlungsakte mit den Füßen einer Frauenleiche eingeblendet. Dazu erklären die Mordermittler in Interviews, welche Schlüsse sie seinerzeit aus dem ungewöhnlichen Verteilmuster des Blutes am Tatort zogen und wie sie bei der Suche nach dem Täter vorgingen. Man erfährt, dass das weibliche Opfer Teilhaberin einer Bar in Frankfurt war. Im Verlauf des Dreiteilers wird dann der Mörder vorgestellt: ein Szene-Wirt und Partner der Ermordeten. Authentische Dreh-Orte, Original-Fotografien und Interview-Sequenzen mit Beteiligten an der Mordermittlung, die von Verhören und Arbeitshypothesen berichten, werden zu einem hochprofessionellen, aber in seiner Machart eben doch konventionellen True-Crime-Krimi montiert.

Der Dreiteiler ist aufwendig und modern produziert, was etwa Kameraarbeit und rasante Schnitttechnik angeht. Gleichwohl haben Redaktionen mit der Umsetzung solcher Filmstoffe leichtes Spiel. Für die Medien liegt der Reiz von True Crime nämlich nicht nur im attraktiven, quotenstarken Inhalt, sondern auch darin, dass dieser mit einem überschaubaren Aufwand zu realisieren ist: Denn die Ermittlungsakten, die beispielsweise beteiligte Prozess-Anwälte zur Verfügung stellen, servieren den Recherchierenden alle notwenigen Fakten für eine detailgenaue Nacherzählung komprimiert wie auf dem Silbertablett: Informationen über Opfer und Täter, Abläufe, Orte, Beweismittel, forensische Untersuchungsergebnisse, Zeugen. Die Medien profitieren also doppelt von True Crime: Einerseits bedienen sie mit entsprechenden Angeboten einen überaus populären Trend für hohe Klickzahlen, Quoten und Auflagen, andererseits sparen sie bei der Recherche viel Zeit – eine immer knapper werdende redaktionelle Ressource.

Fließende Grenzen zwischen Fiktion und Realität

Bei der Produktion dieser Inhalte ist für Medien die gängige Praxis der Sicherheitsbehörden überaus hilfreich. Staatsanwaltschaften und Polizei geben zwar während laufender Ermittlungen nur spärlich Informationen an die Öffentlichkeit weiter, um Fahndungserfolge nicht zu gefährden. Bei abgeschlossenen Fällen können Mordermittler von Redaktionen und Produktionsfirmen jedoch sehr viel leichter für Interviews gewonnen werden. Auch die Dramaturgie dieser medialen Massenware ist aufgrund des inhaltlichen roten Fadens weitgehend ein Selbstläufer und folgt in der Regel chronologisch der Mordermittlung, ähnlich wie in einem ARD-„Tatort“. „Auffällig ist, dass bei True Crime schon immer die Grenzen zwischen fiktional und non-fiktional fließend waren“, sagt Medienforscher Harms. True Crime bleibe insofern eine unscharfe Kategorie, unter dessen Label sowohl investigative Recherche und Dokumentation als auch dramatisierte Film- und Serienstoffe wie eben „Dahmer“ auf Netflix laufen. Kein Zufall also, dass parallel zum Erfolg realer Kriminalgeschichten auch die Produktion fiktionaler Krimis explodiert ist. Abgründige Verbrechen sind – in welcher medialen Form auch immer – ein Mega-Markt.

Die Ursprünge von True Crime reichen übrigens noch viel weiter zurück als zu Capotes Tatsachenroman „Kaltblütig“. Medienforscher Harms datiert die historischen Vorläufer gar ins frühe 19. Jahrhundert. Seit den 1820er-Jahren erschienen in den USA schnelle, billig produzierte Zeitungen: die sogenannte Penny Press. Im Boulevard-Stil wurden schon in diesen Blättchen spektakuläre Verbrechen nacherzählt. 100 Jahre später, in den 1920er-Jahren, folgten dann Magazine wie „True Detective Mysteries“. „Das kann mit seinen auf wahren Begebenheiten basierenden Detektivgeschichten als früher Vorläufer heutiger Formate gelten“, sagt Harms. „In dieser Zeit wurde auch der Begriff True Crime geprägt.“ In den 1970er- und 1980er-Jahren knüpfen weitere Bucherfolge wie Ann Rules „The Stranger Beside Me“ an Capotes Standardwerk „Kaltblütig“ an. Nach und nach bekam diese erfolgreiche Kriminalliteratur dann durch den Siegeszug des Fernsehens Konkurrenz.

Netflix setzt auf investigative Recherchen

Einen regelrechten Boom löste Ende der 1980er-Jahre die US-Fernsehserie „Unsolved Mysteries“ aus. „Seither wurden Rekonstruktionen realer Kriminalfälle stilprägend“, sagt Harms. Die Kombination von nachgestellten Szenen mit Interviews, in denen Nachbarn und Angehörige zu Wort kommen, wurde nun erstmals in Serie produziert, dramaturgisch angelehnt an fiktionale Polizeiserien. Dadurch konnte das Publikum an vertraute Sehgewohnheiten anknüpfen. Die Sender schöpften dafür aus dem unerschöpflichen Fundus ausermittelter Mordfälle. Der grobe Ablauf einzelner Folgen ist dabei stets identisch: Wie kam es zum Mord, wie wurde dieser begangen, wie wurde der Mörder überführt und verurteilt? „Seit einigen Jahren gibt es aber auch einen neuen Trend: nämlich die offiziellen Darstellungen kritisch zu hinterfragen und wenn möglich sogar zu widerlegen“, erklärt Harms. Der Klassiker dieses neuen Formats ist die Netflix-Produktion „Making a Murderer“. In einigen Fällen, so etwa beim Podcast „Serial“, seien Verurteilte daraufhin tatsächlich freigekommen, so Harms. Solche investigativen Recherchen sind extrem aufwendig und damit auch teuer – weil sie aufklären anstatt aufwärmen. Daher sind sie auch eher Ausnahme als die Regel.

Häufig scheitere das Genre allerdings am eigenen journalistischen Anspruch, befindet Harms. Den Trend, dass neuerdings auch viele Lokalzeitungen eigene Podcasts produzieren, für die sie lange zurückliegende Kriminalfälle aus dem Archiv holen, sieht der Medienforscher jedenfalls kritisch: „Da ist die Gefahr groß, dass es ausschließlich um die spannende Geschichte und das Erzählen an sich geht.“ Der Medienwissenschaftler bezeichnet das als eine „sensationalistische Wiederholung“. Dabei stelle sich schon die Frage, warum diese Nacherzählungen heutzutage noch relevant sein sollten, wenn es doch allein um die Rekonstruktion des Verbrechens und der Ermittlung gehe. „True Crime lädt sich medienethisch betrachtet durchaus eine große Verantwortung auf“, betont Harms. Er sieht die Redaktionen in der Pflicht zu hinterfragen, ob und wann es überhaupt gerechtfertigt ist, bei längst abgeschlossenen Fällen die Namen der Angehörigen oder Unbeteiligter in aktuellen Medienbeiträgen zu verwenden. „Trotz qualitativ hochwertiger Formate gibt es weiterhin kritikwürdige Inhalte, denen man zurecht eine Banalisierung brutaler Gewalt vorwerfen kann“, so Harms. Allzu oft machen Medien aus brutalen Morden lediglich erfolgreiches Entertainment.

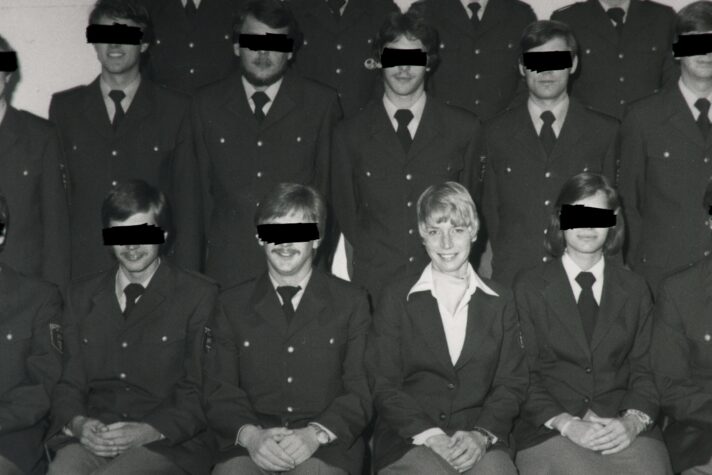

Dass es auch anders geht und True Crime sogar auf gesellschaftliche Missstände hinweisen kann, zeigt die Podcast-Serie „Schwarz-Rot-Blut“. Produziert wird das Hörfunkformat von WDR, Radio Bremen und dem RBB. Die einzelnen Folgen arbeiten deutsche Kriminalfälle auf, bei denen das Tatmotiv Rassismus während der Ermittlungen und vor Gericht ausgeblendet wurde. Ein Beispiel ist der Fall des iranischen Geflüchteten, der im Jahr 1987 in Tübingen von einem Supermarkt-Angestellten so lange zu Boden gepresst und gewürgt wurde, bis er starb. Ein Jahr lang haben investigative Journalistinnen wie Lena Kampf für die siebenteilige Serie recherchiert, um aufzudecken, wie es überhaupt zu unterschiedlichen Bewertungen einer Tat durch Angehörige und Sicherheitsbehörden kommen kann. Immer wieder beklagen nämlich Opferberatungsstellen und Betroffene, dass selbst offenkundiger Rassismus bei Ermittlungen ignoriert oder in Abrede gestellt wird. Die Podcast-Serie zielt demnach auf einen anhaltenden Skandal und ist dadurch hochaktuell. „Solche Ansätze, also beispielsweise rassismuskritische Aufklärungsarbeit über Missstände in der Strafverfolgung, lassen sich seit fünf oder sechs Jahren beobachten“, analysiert Harmes.

Komplexe Wirtschaftskrimis

Kritische Recherchen zu fragwürdigen Ermittlungsergebnissen nehmen die journalistische Wächterfunktion wahr und tragen im besten Fall sogar zu einer erhöhten gesellschaftlichen Sensibilität bei. True Crime kann also mehr als ein kalkulierter Nervenkitzel mit schaurigen Zutaten aus der Wirklichkeit sein. Mittlerweile nutzen Medien das populäre Etikett sogar, um komplexe Stoffe abseits von Mord und Totschlag publikumswirksam zu erzählen. So bereitet die Wirtschaftszeitung „Handelsblatt“ den Skandal um den Finanzkonzern Wirecard mit dem Podcast „Handelsblatt Crime“ als Wirtschaftskrimi auf – um auf diese Weise auch jene zu erreichen, denen Wirtschaft ansonsten zu trocken und kompliziert scheint.

In den vergangenen Jahren hat sich das Genre immer weiter ausdifferenziert. Einerseits bleibt zwar der chronologisch nacherzählte Reality-Krimi sowohl in gedruckten Magazinen wie “Stern Crime“ als auch in Podcast- und TV-Serien ein erfolgreicher Dauerbrenner. Andererseits wechseln beständig Modetrends rund um die Themen Mord und Mördersuche. Um die Jahrtausendwende gab es Harms zufolge einen „Forensik-Boom“. Sowohl Wissensformate wie „Forensic Files“, die anhand konkreter Fälle erklärten, wie Forensik funktioniert, als auch fiktionale Serien wie „CSI“ suggerierten mit ihren Darstellungen der modernen Spurensuche eine Eindeutigkeit dieser Beweiskraft, die es im kriminalistischen Alltag oftmals gar nicht gibt. DNA-Beweisen sei dadurch eine objektive Macht zugeschrieben worden, so Harms, in der es weder Zweifel noch Irrtümer gibt: „True Crime hat also durchaus Wirkungen und Effekte auf die Gesellschaft.“

Ture Crime: ein Dauerbrenner

Der Medienwissenschaftler ist davon überzeugt, dass das Genre mittlerweile fest in der Medienkultur etabliert ist. Kritik an dem Phänomen bleibt momentan vor allem auf Feuilleton-Debatten beschränkt. Die Fans von Podcasts, TV- und Streaming-Serien scheinen sich hingegen weder an grausamen Serienmörder-Darstellungen noch an der Veröffentlichung der Namen und Fotos von Opfern und Angehörigen spektakulärer Mordfälle zu stoßen. „Vom Publikum wird True Crime weitgehend unkritisch rezipiert“, sagt Harms. Er wagt eine Prognose: „Das Genre hat sich als so vielseitig und anpassungsfähig erwiesen, dass es uns noch viele Jahre begleiten wird.“

Michael Kraske

Der #TrueCrimeReport: Alle Texte im Überblick

- Aus der Bahn geworfen: Die dunkle Seite des True-Crime-Booms

- Fakten: Die sieben wichtigsten Erkenntnisse unserer Recherche

- Exklusive Datenanalyse: Hauptsache tot

- Wie alles begann: Eine Mords-Geschichte

- Christian Schertz: „Opferrechte bleiben auf der Strecke“

- Ingrid Liebs: „Ich brauche die Öffentlichkeit“

- Umfrage: Wie gehen True-Crime-Macher:innen mit Betroffenen um?

- Christian Solmecke: Was True-Crime-Formate dürfen – und was nicht

- Nahlah Saimeh über den „potenziellen Gewalttäter in uns selbst“

- Johann Scheerer: „Befriedigung einer Schaulustigen-Mentalität“

- Zeit Verbrechen: „Scherben aufkehren, die andere zurücklassen“

- „Mordlust“: Warum sie die Perspektive gewechselt haben

- Erfahrungsbericht: Ist True Crime sinnvoll oder voyeuristisch?

- OMR: Marketing-Experte erklärt, warum Podcasts so beliebt sind

- Torsten Körner: „True Crime ist was für Feiglinge“

- Fall Högel: Die ungewöhnliche Anfrage eines Fernseh-Teams

- Presserat: Bisher nur eine Rüge für True-Crime-Format

- Hintergrund: Wie die Redaktion recherchiert hat

- Audiostory: Aus der Bahn geworfen

- Audiostory: Ingrid Liebs über ihre Erfahrungen mit True-Crime-Formaten

- Forum Opferhilfe: Das Magazin

- Deutsche Ausgabe (PDF-Format)

- Englische Ausgabe (PDF-Format)