Liebe: Jeder erkennt sie, aber niemand kann sie richtig erklären – so ähnlich ist es auch bei True Crime. Wer den Begriff schon einmal gehört hat, hat eine Vorstellung davon, aber eine allgemeinverbindliche Definition gibt es nicht – keine gute Voraussetzung für eine Datenanalyse.

Aber wir wollten trotzdem herausfinden, wie groß der Hype im Bereich True-Crime-Podcasts ist und welche Inhalte sie behandeln. Dafür haben wir in einem ersten Schritt am 1. Februar die Metadaten (Titel, Beschreibung, Stichwörter) von fast 10.000 deutschsprachigen Episoden heruntergeladen, die mindestens fünf Minuten lang und auf Plattformen wie Spotify, Podimo oder Apple in der Kategorie True Crime gelistet sind. Die Podcasts, zu denen diese Episoden gehören, haben wir mangels einer verbindlichen Definition anhand der folgenden drei Elemente untersucht, die True Crime unserer Einschätzung nach kennzeichnen:

#1

Ein tatsächlich verübtes, ein „wahres“ Verbrechen steht im Mittelpunkt. Demzufolge haben wir alle Podcasts, die eigentlich Mystery-Storys oder griechische Götter behandeln, nicht berücksichtigt. Ebenso Formate, in denen es eigentlich ums Kochen geht oder in denen nur Kaffeeklatsch gehalten wird, die aber aus inhaltlich nicht nachvollziehbaren Gründen von ihren Machern als True Crime beworben werden.

#2

Es handelt sich nicht um aktuelle Berichterstattung, aber auch nicht um historische Stoffe. So wird sogar die Ermordung Cäsars als True-Crime-Geschichte angeboten, ist aber aus den genannten Gründen nicht in unseren Datensatz aufgenommen worden.

#3

Das Format hat erzählerische Elemente. Rein nachrichtliche Beiträge fallen daher nicht in das True-Crime-Genre.

Bei etwa 40 Prozent der untersuchten Episoden handelte es sich nach den genannten Kriterien nicht um True-Crime-Inhalte und wir haben sie aus unserem Datensatz entfernt. Berücksichtigt haben wir schließlich 5.914 Episoden von 283 Formaten. Im Durchschnitt hat also jeder Podcast des Genres gut 20 Folgen veröffentlicht. Das ist ziemlich viel und zeigt, dass es den Podcasts gelingt, das Publikum über einen längeren Zeitraum zu halten. True-Crime-Podcasts fesseln.

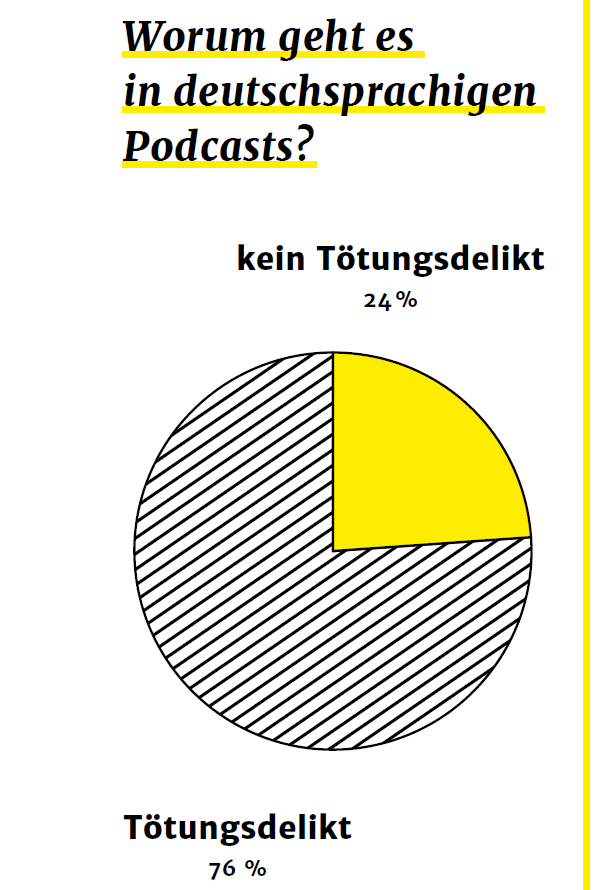

Die händische Auswertung einer zufälligen Stichprobe von mehr als 600 Episoden aus dem Datensatz ergab im zweiten Schritt unserer Untersuchung, dass die am häufigsten behandelten Verbrechen Tötungsdelikte sind: 451 Fälle von Mord, Serienmord, Totschlag, Tötung auf Verlangen, erweitertem Suizid und Ähnlichem (rund 75 Prozent). Zum Vergleich ein Blick in die aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik 2022: Der Anteil der „Straftaten gegen das Leben“ gemessen an allen erfassten Straftaten beträgt 0,1 Prozent. Die nach den Tötungsdelikten häufigsten Taten in der Stichprobe waren Entführungs- und Vermisstenfälle (rund 8 Prozent), Vergewaltigung und Kindesmissbrauch (jeweils rund 3 Prozent).

In einem dritten Schritt haben wir sodann eine künstliche Intelligenz (KI) mit den Daten aus der Stichprobe trainiert, die daraufhin sämtliche Episoden im True-Crime-Datensatz auf deren Inhalt prüfte. Diese Analyse bestätigte das Ergebnis der Stichprobe für den gesamten Datensatz: Drei Viertel aller Episoden behandeln Fälle, in denen Menschen getötet wurden. True-Crime-Podcasts fesseln – mit Mord und Totschlag.

True Crime in Medien: Umfrage unter Lokal- und Regionalzeitungen

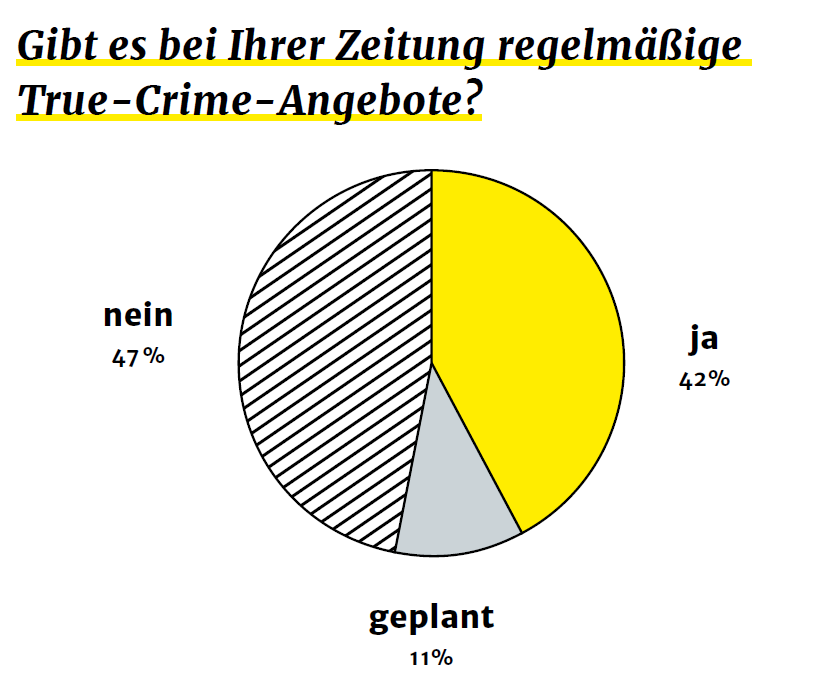

Spielt der True-Crime-Hype, der sich am großen überregionalen Angebot ablesen lässt, auch für traditionellen Medien eine Rolle? Dieser Frage sind wir mittels einer nicht repräsentativen Umfrage nachgegangen, zu der wir Ende 2022 alle Lokal- und Regionalzeitungen in Deutschland eingeladen haben. Der Rücklauf war äußerst gering: Von 305 angefragten Zeitungen haben lediglich 53 die Frage beantwortet, ob sie aktuell ein regelmäßiges True-Crime-Format anbieten, beispielsweise eine Artikelserie oder einen Podcast. 22 davon bejahten dies, sechs gaben an, dieses Jahr ein entsprechendes Format einführen zu wollen.

#TrueCrimeReport: Wie die Redaktion recherchiert hat

Uns interessierte insbesondere, wie Journalisten bei der Produktion mit Opfern oder Angehörigen umgehen. Daher haben wir Redaktionen, die laut erster Umfrage bereits True-Crime-Inhalte veröffentlichen und Kontaktdaten angegeben hatten, gebeten, an einer zweiten Befragung teilzunehmen. Nur von sechs erhielten wir Rückmeldungen: Ein Teilnehmer gab an, bei der Recherche mit Betroffenen in Kontakt zu treten. Ein weiterer gab an, dies gelegentlich zu tun.

Die übrigen vier Teilnehmer nehmen keinen Kontakt auf, mit der Begründung, dies sei inhaltlich nicht nötig. Auch informieren sie die Betroffenen nicht vor der Veröffentlichung des Beitrags, da dies entweder rechtlich nicht erforderlich sei oder sie keine Kontaktdaten hätten.

Marius Meyer

Der #TrueCrimeReport: Alle Texte im Überblick

- Aus der Bahn geworfen: Die dunkle Seite des True-Crime-Booms

- Fakten: Die sieben wichtigsten Erkenntnisse unserer Recherche

- Exklusive Datenanalyse: Hauptsache tot

- Wie alles begann: Eine Mords-Geschichte

- Christian Schertz: „Opferrechte bleiben auf der Strecke“

- Ingrid Liebs: „Ich brauche die Öffentlichkeit“

- Umfrage: Wie gehen True-Crime-Macher:innen mit Betroffenen um?

- Christian Solmecke: Was True-Crime-Formate dürfen – und was nicht

- Nahlah Saimeh über den „potenziellen Gewalttäter in uns selbst“

- Johann Scheerer: „Befriedigung einer Schaulustigen-Mentalität“

- Zeit Verbrechen: „Scherben aufkehren, die andere zurücklassen“

- „Mordlust“: Warum sie die Perspektive gewechselt haben

- Erfahrungsbericht: Ist True Crime sinnvoll oder voyeuristisch?

- OMR: Marketing-Experte erklärt, warum Podcasts so beliebt sind

- Torsten Körner: „True Crime ist was für Feiglinge“

- Fall Högel: Die ungewöhnliche Anfrage eines Fernseh-Teams

- Presserat: Bisher nur eine Rüge für True-Crime-Format

- Hintergrund: Wie die Redaktion recherchiert hat

- Audiostory: Aus der Bahn geworfen

- Audiostory: Ingrid Liebs über ihre Erfahrungen mit True-Crime-Formaten

- Forum Opferhilfe: Das Magazin

- Deutsche Ausgabe (PDF-Format)

- Englische Ausgabe (PDF-Format)