In einem schmalen Büro im „Helmut-Schmidt-Haus“ in Hamburg, Hauptsitz der Wochenzeitung „Die Zeit“, hängen 124 bunte DIN-A4-Seiten an der Wand: die aktuelle Ausgabe von „Zeit Verbrechen“. Vor den 124 Seiten steht entspannt im Freizeitlook Daniel Müller, der Chefredakteur; das Heft ist fertig, er sieht zufrieden aus. Dies ist nicht sein Büro, Müller lebt und arbeitet in Berlin. Nach Hamburg fährt er alle zwei Monate zur Schlussproduktion des Magazins. Er setzt sich an den kleinen Konferenztisch, um die nächsten eineinhalb Stunden über den angemessenen Umgang mit Opfern zu sprechen und die Notwendigkeit, manchmal auch Texte zu schreiben, die Menschen verletzen können.

Herr Müller, angenommen, Sie wären Opfer einer Straftat geworden – hätten Sie dann gern mit dem Journalisten Daniel Müller zu tun?

Ich mache seit mehr als 20 Jahren Journalismus, und eine Frage hat mich nie losgelassen: Warum reden Menschen eigentlich mit uns Journalisten? Warum wollen sie mit ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit? Eine eindeutige Antwort habe ich nie gefunden, aber eines ist klar: Ein Verbrechen ist in jedem Leben ein tiefer Einschnitt. Es gibt Redebedarf. Von Opferseite, von Täterseite, von Angehörigen, Experten, Anwälten. Verbrechen bewegen ja immer mehr als nur zwei Menschen. Richtig ausmalen kann man sich das wohl erst, wenn man selbst in diese Lage gerät. Aber nehmen wir an, ich käme in diese Lage: Dann würde ich lieber mit jemandem wie mir zu tun haben als mit anderen.

Wie ist er denn, der Journalist Daniel Müller?

Das würde ich lieber andere beantworten lassen. Aber ich denke, dass ich ein aufrichtig interessierter, empathischer und nicht zu fordernder Mensch bin. Einer, der – hoffentlich – den richtigen Ton trifft im Umgang mit anderen. Mir ist es wichtig, Gespräche zu führen, keine Abfragerunden. Journalismus ist keine Einbahnstraße. Ich teile meinen Gesprächspartnern auch Dinge von mir mit. Die Menschen vertrauen mir etwas an, da möchte ich ihnen auch etwas geben und nicht wie ein Informationsstaubsauger an ihrem Tisch sitzen. Aber über allem steht bei mir der journalistische Grundsatz: „Be first but first be right“. Ich habe den Ehrgeiz, exklusive Geschichten zu recherchieren, niemals aber um den Preis, Unfug zu schreiben.

Gibt es im Umgang mit Opfern und Tätern richtigen und falschen Journalismus? Oder sprechen wir bereits über guten und schlechten Journalismus?

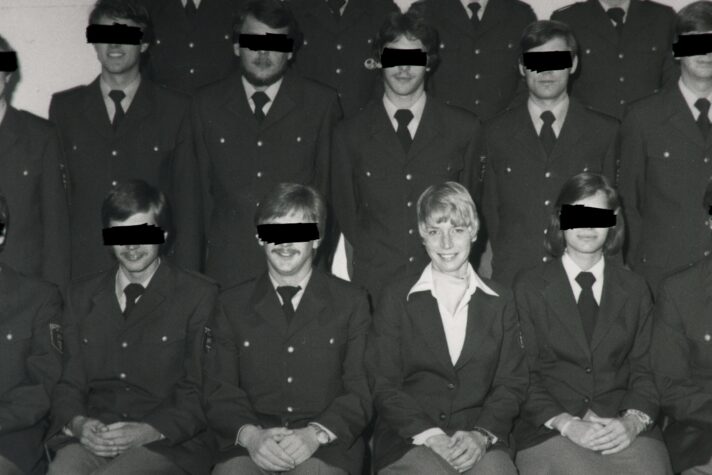

Schlechten Journalismus sehen wir jeden Tag. Allein schon, wenn die „Bild“-Zeitung das Wort „Kinderschänder“ verwendet, das ist Nazi-Vokabular. Und wenn sie dazu ohne Verpixelung das Gesicht eines Menschen abdruckt, der vielleicht gerade verhaftet, aber noch nicht einmal angeklagt wurde. Schlechter Journalismus ist Sensationsjournalismus. Und leider muss ich immer wieder erleben, wie diese Art von Journalismus anderen, seriös arbeitenden Kolleg:innen die eigene Recherche erschwert. Oft müssen wir Scherben aufkehren, die andere zurücklassen.

Das müssen Sie uns erklären.

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wir haben vor ein paar Jahren für die „Zeit“ ein Dossier recherchiert, es hieß „Die weißen Brüder“. Darin geht es um die Zwillingsbrüder Maik und André Eminger, beide rechtsextrem gesinnt, letzterer war Mitangeklagter von Beate Zschäpe beim NSU-Prozess und der wichtigste Helfer des NSU. Die beiden kommen aus einer kleinen Stadt im Erzgebirge. Bevor der Prozess losging, wollten wir wissen: Wie sind die beiden eigentlich geworden, was sie sind? Wir sind nach Johanngeorgenstadt gefahren, haben dort drei Tage verbracht – und festgestellt, dass uns praktisch jede Tür vor der Nase zugeschlagen wurde. Warum? Weil passiert ist, was leider dauernd passiert: Reporter hatten verbrannte Erde hinterlassen. In diesem Fall war es ein Fernsehteam, das sich wohl dachte: Wir fahren jetzt mal in dieses Nazi-Dorf und finden überall Insignien irgendwelcher Nazi-Banden. Und weil sie die nicht fanden, haben sie kurzerhand ein Hakenkreuz an eine Garagenwand geschmiert. Das haben sie abgefilmt und in ihren Beitrag aufgenommen. Das ist widerwärtig. Ja, Journalismus ist ein Beruf, in dem immer Druck herrscht. Wir haben alle Druck – Konkurrenzdruck, Zeitdruck, bei der Zeitung Andruck im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das war einfach nur Verrat am Berufsethos.

Das ist also schlechter Journalismus. Und was ist guter Journalismus?

Das ist das, was wir hier machen, denke ich. Guter Journalismus ist ausgewogene, faire und gründliche Recherche. Ein Journalismus, der alle Seiten anhört und keine fertigen Meinungen durchdrückt, der sich nicht instrumentalisieren lässt von irgendeiner Partei, weder von der Opfer- noch der Täterseite. Journalismus, in dem sich Reporter:innen möglichst auch Ermittlungsakten beschaffen, um ein vollständiges Bild eines Falles zeichnen zu können. Journalismus, der auch mal entscheidet, eine Geschichte nicht zu machen, egal wie gut sie ist, weil die Veröffentlichung zum Beispiel jemanden gefährden könnte. Das tun wir regelmäßig.

Sie berichten bei „Zeit Verbrechen“, dem Magazin zum gleichnamigen Podcast, über „echte Kriminalfälle“, wie es auf der Titelseite heißt, also über True Crime. Die Autorin Margarete Stokowski sagte in ihrer Kolumne auf „Spiegel Online“ zum Beispiel über True Crime, dass die allermeisten Podcasts „der räudigste Auswurf seit Erfindung von Aufnahme- und Sendetechnik“ seien. Wie würden Sie True Crime beschreiben?

Ich will Margarete Stokowski nicht zu nahe treten, aber ihr Geschäft ist ja Krach und Tumult und moralische Dauerüberlegenheit. Sie mag eine gute Autorin sein, aber letztlich schaut sie von ihrem Balkon aus auf die Welt und kommentiert, was ihr da so auffällt. Unser Geschäft ist es, rauszugehen in diese Welt, mit den Menschen zu sprechen und Dinge zu erfahren, die zuvor nicht bekannt waren. Und manchmal auch Fehlverhalten aufzuspießen oder mitzuhelfen, dass Schiefgelaufenes in Ordnung kommt. True Crime ist erst einmal Realität, deshalb der Name. Mir fällt kein einziges Argument ein, warum man über Verbrechen und dessen Bekämpfung nicht berichten sollte, denn beides sind Bestandteile unserer Gesellschaft. Wir haben deshalb auch eine Seite in der „Zeit“, die jede Woche vom Verbrechen handelt.

Wenn Ihnen keine Argumente einfallen, warum man nicht darüber berichten sollte – fallen Ihnen denn gute Argumente ein, warum man darüber berichten sollte?

Ich glaube erstens, dass eine gute, tiefe, analytische, ausrecherchierte Berichterstattung über wahre Verbrechen präventiven Charakter haben kann. Zweitens: Sie kann Leute dazu animieren, genauer hinzuschauen und auf sich aufzupassen. Drittens ist es doch das Streben des Menschen, zu verstehen, was uns als Menschen ausmacht. Und wenn wir so tun, als wären Menschen, die Verbrechen begehen, Monster, dann fiktionalisieren wir sie. Dann spalten wir etwas ab von uns selbst und tun so, als hätte Verbrechen mit uns, dem Menschlich-Sein und dem Mensch-Sein, nichts zu tun. Hat es aber! Aggression und Wut sind zwei der elementarsten Gefühle aller Geschöpfe. Mich interessieren diese Kipp-Punkte in Gesellschaften und im Menschen selbst: Was veranlasst sie dazu, plötzlich kriegerisch zu werden oder Täter? Und dann ist es natürlich von grundlegender Bedeutung für den Staat, wie Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte arbeiten. Auch das macht einen Großteil unserer Berichterstattung aus. Das Treiben der Ermittlungsbehörden darf auf keinen Fall aus dem Fokus der Medien geraten.

Wie viel Unterhaltung steckt in dem, was Sie machen?

Natürlich wollen wir auch interessant sein und gern gelesen werden, wir machen ja kein Lexikon. Wenn wir im aktuellen Heft von „Zeit Verbrechen“ einen nackten Männerhintern in einer Bilderstrecke drucken, in der es um einen Nachbarschaftsstreit geht, dann machen wir das mit einem Augenzwinkern. Kriminalität ist grausam, aber manchmal ist sie auch skurril und ulkig, und das wollen wir zeigen. Keine Leserin hält 124 Seiten lang nur Horror aus.

Daniel Müller steht auf und zeigt auf die Wand, genauer: auf die Seite mit der Nummer 111. Zu sehen ist das Schwarz–wWeiß-Foto eines Mannes mit Seitenscheitel und Schnurrbart, darunter die Zeile „Räuber aus Reklamesucht“.

Nehmen wir diese Geschichte aus dem aktuellen Heft. Der Text erzählt uns etwas über die Zustände im Berlin der 1920er-Jahre. Es geht um Verbrechen, ja, aber es geht auch um die Welt, wie sie vor 100 Jahren war, in der viele einen Vorläufer sehen für das, was heute ist. Das ist auch Edukation.

Müller geht weiter, er zeigt auf Seite 73, anschließend auf Seite 76.

Wir haben ein Interview mit einem Polizisten, der uns sagt, warum seine Behörde so rassistisch ist. Das ist politisch, aber natürlich geht es auch um Verbrechen: um Verbrechen innerhalb der Behörde, die geschaffen wurde, Verbrechen zu verhindern. Wir haben auch dieses wunderbare Format der „Kleinen Verbrechen“, mit dem wir zeigen, True Crime ist eben nicht nur Mord und Vergewaltigung und Gewalt an Kindern, sondern es sind auch die kleinen Dinge, die vor dem Amtsgericht landen. Jeden Tag stehen tausende Deutsche vor Gericht. True Crime ist immer auch Gesellschaftsdeutung.

Ich höre erstens: Sie haben überhaupt kein Problem damit zu sagen, „Zeit Verbrechen“ sei True Crime – ein Begriff, der für viele Menschen durch die vielen Sensationsformate ja durchaus negativ besetzt ist.

Ja, das ist vollkommen okay. True Crime steht ja sogar auf unserem Titel: „Echte Kriminalfälle“.

Zweitens: True Crime folgt einem gesellschaftlichen Auftrag, True Crime kann Prävention sein und Edukation und politische Bewusstseinsbildung. Hat True Crime für Sie auch einen journalistischen Reiz?

Mein Vater ist Anwalt, und ich bin so aufgewachsen: Bloß nichts falsch machen! Du weißt nie, wie schnell du vor Gericht landen kannst! Was natürlich dazu führte, dass das „Falsche“, das „Dunkle“, das „Absonderliche“ einen Reiz auf mich ausgeübt haben, immer schon. Was ist mit dem Jungen passiert, der fünfmal die Woche zum Fußballtraining ging und Profifußballer werden wollte, der gesund lebte und keinen Alkohol trank, und der dann plötzlich seine Freundin ermordet? Wie kann es sein, dass das Landeskriminalamt Bayern einen V-Mann in eine Rocker-Gruppierung einschleust, ihn nach dessen Auffliegen einfach fallen lässt, ja, gar seinen Einsatz für die Polizei leugnet, selbst als vor Gericht das Gegenteil bewiesen wird?

Bei der Formulierung vom „journalistischenn Reiz“ dachte ich mehr an die handwerkliche Ebene. Es gibt wohl kaum ein journalistisches Gebiet, das so viele Unterlagen und Informationen bereithält für den Journalisten wie die Kriminalitätsberichterstattung – und ganz besonders True Crime mit abgeschlossenen Fällen. Macht es das für Journalisten besonders attraktiv? Vielleicht auch besonders leicht?r

Im Gegenteil, ich glaube, es gibt nichts Schwereres und Anstrengenderes als die Kriminalreportage. Niemand will mit dir reden. Und wer mit dir spricht, will dich vereinnahmen. Und oft genug stehen Unsinn oder Vorurteile von Polizisten in den scheinbar objektiven Akten. Tatsächlich gibt es kaum einen anderen Bereich, der so gut dokumentiert ist. Aber Achtung: Man darf nicht alles glauben. Bei „Zeit Verbrechen“ sind wir dankbar für viele engagierte Leser*innen und Hörer*innen, die sich uns mit eigenen Geschichten anvertrauen. Die selbst schlimme Dinge erlebt haben oder Leute kennen, denen Schlimmes widerfuhr. Uns hören und lesen viele Polizeibeamte, Strafverteidiger, Staatsanwälte und forensische Psychiater, auch von denen melden sich auch immer wieder welche bei uns. Dieses Vertrauen haben wir uns durch langjährigen seriösen Kriminaljournalismus hart erarbeitet und ich sehe es als meine Pflicht an, dieses Vertrauen immer wieder zu bestätigen, durch fundierte Recherche. Und dazu gehört eben auch, sich Akten zu beschaffen. Doch mit einer Akte ist es eben nicht getan. Man kann auf hunderten Seiten irgendwelche Chat-Protokolle lesen, wie ein Detektiv – aber was bedeuten sie? Ich bin mit den „Drei Fragezeichen“ aufgewachsen, ich höre die Hörspiele bis heute beim Einschlafen, und ich ertappe mich bei einer fast kindlichen Freude, wenn ich eine spannende Akte lesen kann. Das ist aber weit weniger glamourös, als man sich das vorstellt, es ist eine Menge Schwarzbrot. Aber es verstecken sich oft Hinweise darin, die zu etwas Großem führen können. Zum Beispiel dazu, dass man erkennt: Die ganze Akte ist falsch. Hier sind Ermittler auf dem Holzweg. Wolfgang Kaes hat als Reporter beim Bonner „General-Anzeiger“ einen Mord aufgedeckt. Und die stellvertretende Chefredakteurin der „Zeit“, Sabine Rückert, hat als Kriminalreporterin mehrere Menschen aus dem Gefängnis geschrieben, die dort unschuldig einsaßen.

Das Aufdecken von Straftaten, das Lösen alter Fälle, der Dienst an der Gerechtigkeit – das wird gern als Argument für True Crime genannt. Zur Wahrheit gehört aber, dass das nur sehr selten geschieht. Praktisch gefragt: Bietet True Crime mit den vielen Ermittlungs- und Gerichtsakten die Chance, besonders guten Journalismus zu machen?

Allerdings. Deswegen verstehe ich es auch nicht, wenn Kolleg:innen eine Geschichte schreiben, die inhaltlich falsch ist, obwohl sie die Akten kennen. Entweder haben sie diese Akte nicht richtig gelesen, oder sie wissen nicht, wie man eine Akte liest – oder sie wollen sich ihre schöne These nicht kaputt machen lassen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Mir fehlt im True-Crime-Gewerbe manchmal die Bereitschaft, Grautöne wahrzunehmen. Ich verstehe nicht, warum alles immer schwarz/weiß sein muss. Entweder ist jemand gut, oder er ist böse. Aber vielleicht ist jemand auch nur ein bisschen gut oder nur in einer bestimmten Situation böse. Und vielleicht kann man erklären, warum das so ist. Ich mag Autor:innen, die sich trauen, Unsicherheiten transparent zu machen.

Wir sprachen jetzt über den gesellschaftlichen und den journalistischen Reiz von True Crime. Wie steht es um den ökonomischen Reiz von True Crime? Der Podcast „Zeit Verbrechen“ wird von Millionen gehört, das Magazin hat eine Auflage von rund 55.000 Exemplaren. Warum ist True Crime ein so erfolgreicher Markt?

True Crime ist nur da erfolgreich, wo Crime nicht so erfolgreich ist, denke ich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es in Ländern wie Mexiko oder El Salvador, in denen die Gewalt grassiert, einen Markt für True Crime gibt. Das Interesse an True Crime ist schon auch ein Wohlstandsphänomen. Je besser es uns geht, desto lieber lassen wir uns in dunkle Ecken entführen. Das war schon bei der antiken Tragödie so: Wir erleben eleos und phobos, Jammern und Schauder, Furcht und Mitleid. Das sind reinigende Affekte. Das hat schon vor mehr als 2000 Jahren funktioniert, und es funktioniert umso besser, je mehr die Menschen Zeit und Muße haben, über sich selbst nachzudenken.

Aber wie weit darf man gehen, um dieses Unterhaltungsbedürfnis zu bedienen und auch zu monetarisieren? Ich zitiere noch einmal Margarete Stokowski: „Der preisgekrönte Podcast ,Zeit Verbrechen‘ tut faktisch das Gleiche wie die trashigen Formate: Aus realem Leid werden Unterhaltung und Profit geschaffen“. „Zeit Verbrechen“ wirbt mit dem Slogan „Faszination Verbrechen“. Darf Verbrechen faszinieren und verkauft werden?

Zunächst einmal: Unser Podcast ist zwar preisgekrönt, aber kostenlos. Und dann: Ist es nicht faszinierend, wenn ein Mann jahrelang seiner Familie vorgaukelt, er sei ein Ingenieur bei Audi, der jeden Morgen brav zur Arbeit fährt – und in Wahrheit überfällt er 13 Jahre lang Banken? Wir können über Vokabeln streiten, aber als neugieriger Mensch ist für mich letztlich jeder Bereich im gesellschaftlichen Leben und auch jeder Bereich in einer Zeitung faszinierend, sonst würden die Leute es ja nicht lesen oder hören. Ich mache diesen Job wirklich nicht, um Frau Stokowski zu gefallen. Die kann das gerne blöd finden, und das dürfen gern auch alle anderen, die uns nicht hören oder lesen. Ich halte Kriminalberichterstattung für sehr wichtig in einem Land. Journalismus ist ein Supermarkt. Da gehst du ja auch nicht rein und kaufst alles, was angeboten wird, sondern nur, was dich interessiert.

Sie treten gegen Eintritt bei Live-Veranstaltungen auf, kürzlich etwa in Wien. Es gibt ein „Zeit Verbrechen“-Kartenspiel, es gibt einen „Zeit Verbrechen“-Adventskalender. Verbrechen hinterlassen Opfer, die Leid erfahren – haben wir es hier mit einer Kommerzialisierung des Leids zu tun?

Die Frage ist absolut berechtigt, und wir stellen sie uns natürlich auch selbst. Immer wieder und bei jedem Produkt, das wir herausgeben. Und ich kann Ihnen eines sagen: 90 Prozent der Ideen, die an uns herangetragen werden, lassen wir bleiben. Aber was ist verwerflich an einem Adventskalender, in dem der Raub einer Riesengoldmünze aus dem Berliner Bode-Museum in 24 Schritten erzählt wird?

Sie sind der Chefredakteur, Sie müssen für alle Produkte mit dem Etikett „Zeit Verbrechen“ in der Öffentlichkeit geradestehen.

Ich bin der Chefredakteur des Magazins. Den Podcast betreibt Frau Rückert. Wir können beide für unser Produkt geradestehen, weil wir sehr sorgfältig vorgehen – und immer wieder neu entscheiden. Bringen wir ein Buch heraus, dann stehen darin Fälle, die wir auch in Magazin oder Podcast erörtern. Es ist eine Erweiterung der Darstellung um Hintergrundmaterial oder Aktenauszüge für Leser:innen, die noch tiefer eintauchen wollen. Wenn wir einen Adventskalender machen, der Spielcharakter hat, verwenden wir dafür keine schweren Straftaten. Im zweiten Adventskalender hatten wir jetzt sechs verschiedene Fälle, die alle eher ein bisschen mystisch waren, wo aber niemand zu Schaden kam. Das ist wichtig. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob man eine Fußmatte braucht, auf der „Zeit Verbrechen“ steht. Oder eine Kaffeetasse mit dem Aufdruck „Zeit Verbrechen“. Aber warum nicht? Wir haben sehr spitze Antennen dafür, das Leid von Menschen nicht zu kommerzialisieren.

Welche Rolle spielen die Opfer und ihre Angehörigen für „Zeit Verbrechen“?

Natürlich eine zentrale Rolle!

Ich meine nicht ihre Rolle für die Berichterstattung, sondern: Wie geht „Zeit Verbrechen“ mit Betroffenen um, deren Geschichten Sie erzählen? Wie nehmen Sie diese Menschen mit, binden sie ein, sorgen sich um sie?

Das ist sehr unterschiedlich. Nehmen wir den Fall des Patientenmörders Niels Högel, der in zwei Kliniken fast 100, möglicherweise gar 200 Menschen getötet hat: Da ist die schiere Anzahl an Opfern und Hinterbliebenen so gewaltig, dass man sie gar nicht alle mitnehmen könnte. Für mich fängt der korrekte Umgang mit Betroffenen bei der Ansprache an. Ich finde, als Kriminalreporter sollte man nie aus der kalten Hand beim Opfer anrufen oder – noch schlimmer – überraschend vor der Tür stehen und sagen: Sie sind doch die, deren Mann umgebracht wurde, wollen wir nicht mal darüber reden? Ich empfehle das gute alte Briefeschreiben. Ein Brief hat den Vorteil, sehr persönlich und trotzdem nicht zu nah und überfallartig zu sein. Ich schreibe Opfern immer Briefe. Es sei denn, ich habe einen Erstkontakt mit einem Anwalt, der sagt, ich vermittle Ihnen jemanden. Manchmal suchen Opfer die Unterstützung seriöser Medien.

Und wie geht es weiter, wenn der Kontakt hergestellt ist und die Opfer Ihnen ihre Geschichte erzählt haben?

In dem Prozess, in dem man so einen Artikel recherchiert, finde ich es gut, wenn man sich auch zwischendurch meldet und sagt: Nicht, dass Sie sich wundern, wir haben ja vor sechs Wochen gesprochen, warum da jetzt noch nichts erschienen ist, es ist eine sehr langwierige und aufweändige Recherche. Wenn man ehrlich erklärt, dass solche Recherchen ihre Zeit brauchen und dass es sogar sein kann, dass am Ende doch nichts daraus wird. Transparenz ist der Schlüssel. Wenn eine Geschichte druckfertig ist, schauen wir uns noch einmal tief in die Augen und fragen: Können wir das so machen, oder verletzen wir damit jemanden? Manchmal lautet die Antwort: Wir müssen da noch nachbessern. Oder warten. Manchmal lautet sie aber auch: Ja, wahrscheinlich verletzen wir damit jemanden, aber wir machen es trotzdem. Weil das gesamtgesellschaftliche Interesse überwiegt.

Kommt es vor, dass Sie fertige Texte Betroffenen vollständig zum Gegenlesen geben oder sie ihnen vorlesen?

Das machen wir grundsätzlich nicht. Herr über den Text bleibt der Autor oder die Autorin und nicht der Protagonist. Aber selbstverständlich lassen wir wörtliche Zitate autorisieren.

Könnten Sie sich vorstellen, besonders belasteten Kriminalitätsopfern möglicherweise Psychologen oder Psychotherapeuten zur Seite zu stellen, so wie es manchmal gefordert wird? Zum Beispiel, wenn ein Journalist für seine Story mit den Betroffenen an den Tatort zurückkehrt?

Wir Journalisten sollten uns nicht einmischen in das Leben von Erwachsenen, indem wir Psychologen mitbringen. Jeder Erwachsene kann selbst entscheiden, ob er mit uns redet oder nicht. Was man aber tun kann als Journalist: Man kann Menschen, mit denen man es zu tun bekommt, nahelegen, sich Hilfe zu holen. Ich habe schon mehrfach mit Personen zusammengesessen und gefragt: Sagen Sie, haben Sie schon mal an einen Psychotherapeuten gedacht? Dann hieß es meistens: Nee, das brauche ich ja nicht. Und ich sagte dann: Ich mache das schon eine Weile, und ich kann mir vorstellen, dass es Ihnen guttäte. Da gibt es viele Anlaufstellen, an die man sich wenden kann. Den WEISSEN RING zum Beispiel. Ohnehin finde ich es nicht besonders feinfühlig, mit Betroffenen an den Ort etwa einer Vergewaltigung zurückzukehren – und der Journalist schießt noch ein paar Fotos. Das sollte man nicht machen.

So etwas wird aber gemacht – weil es eben um die Story geht.

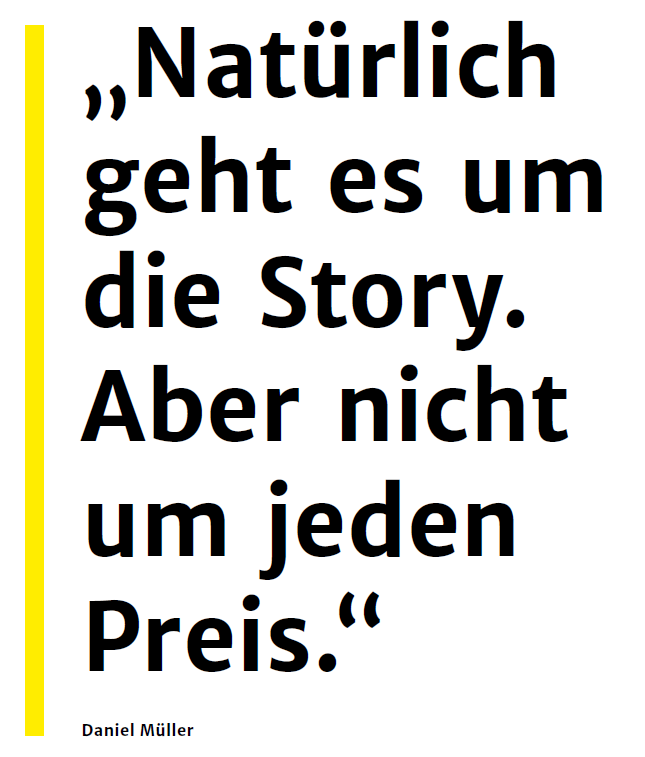

Es wird gemacht, aber nicht von uns. Natürlich geht es auch bei uns um die —Story. Aber nicht um jeden Preis.

Karsten Krogmann

Transparenzhinweis: Der Autor und Daniel Müller kennen sich seit fast zehn Jahren, sie haben u.a. vor Krogmanns Wechsel zum WEISSEN RING im Fall des Klinikmörders Niels Högel zusammengearbeitet. Texte von Krogmann sind auch schon in der „Zeit“ und auf „Zeit online“ erschienen.

Der #TrueCrimeReport: Alle Texte im Überblick

- Aus der Bahn geworfen: Die dunkle Seite des True-Crime-Booms

- Fakten: Die sieben wichtigsten Erkenntnisse unserer Recherche

- Exklusive Datenanalyse: Hauptsache tot

- Wie alles begann: Eine Mords-Geschichte

- Christian Schertz: „Opferrechte bleiben auf der Strecke“

- Ingrid Liebs: „Ich brauche die Öffentlichkeit“

- Umfrage: Wie gehen True-Crime-Macher:innen mit Betroffenen um?

- Christian Solmecke: Was True-Crime-Formate dürfen – und was nicht

- Nahlah Saimeh über den „potenziellen Gewalttäter in uns selbst“

- Johann Scheerer: „Befriedigung einer Schaulustigen-Mentalität“

- Zeit Verbrechen: „Scherben aufkehren, die andere zurücklassen“

- „Mordlust“: Warum sie die Perspektive gewechselt haben

- Erfahrungsbericht: Ist True Crime sinnvoll oder voyeuristisch?

- OMR: Marketing-Experte erklärt, warum Podcasts so beliebt sind

- Torsten Körner: „True Crime ist was für Feiglinge“

- Fall Högel: Die ungewöhnliche Anfrage eines Fernseh-Teams

- Presserat: Bisher nur eine Rüge für True-Crime-Format

- Hintergrund: Wie die Redaktion recherchiert hat

- Audiostory: Aus der Bahn geworfen

- Audiostory: Ingrid Liebs über ihre Erfahrungen mit True-Crime-Formaten

- Forum Opferhilfe: Das Magazin

- Deutsche Ausgabe (PDF-Format)

- Englische Ausgabe (PDF-Format)