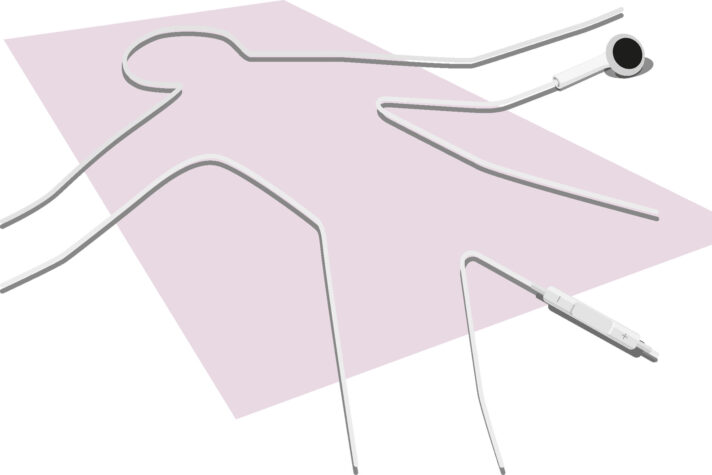

Es ist ein Kampf ums Überleben. Eine junge Frau muss sich in der eigenen Wohnung gegen einen fremden Angreifer zur Wehr setzen. Gerade so kann sie den besonders schweren Vergewaltigungsversuch des Mannes abwehren. Gerade so schafft sie es, zu überleben – und ringt nun mit den seelischen Folgen. Dass Paulina Krasa und Laura Wohlers von schwerwiegenden und wahren Kriminalfällen wie diesem erzählen, ist nicht ungewöhnlich. Das tun sie in ihrem Podcast „Mordlust“ im Zwei-Wochen-Takt.

Doch in Folge 61, die den Fall der jungen Frau behandelt, gehen sie anders vor als sonst: Sie erzählen die Kriminalgeschichte erstmals aus der Ich-Perspektive, aus der Sicht des Opfers – und setzen sich damit ab vom gängigen Storytelling im True-Crime-Bereich, das Kritiker oft als zu täterfokussiert anprangern. Und bei dem regelmäßig von wahren Fällen erzählt wird, ohne dass Geschädigte eine Wahl haben, ob sie ihre Geschichte öffentlich ausgeleuchtet sehen wollen oder nicht.

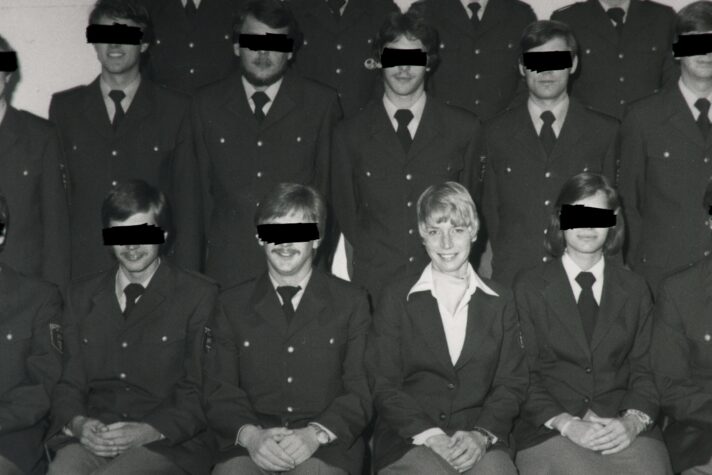

Laura Wohlers und Paulina Krasa bemühen sich, opfersensibler vorzugehen. Dazu haben sie schon ein paar Mal Geschichten erzählt, die Kriminalitätsopfer mit ihnen geteilt haben. Bei den Journalistinnen, beide Anfang 30 und privat eng befreundet, hat sich die Sensibilisierung für die Perspektive von Kriminalitätsopfern nach und nach entwickelt. „Wir haben im Laufe unserer Arbeit gemerkt, dass das Rechtsprozedere häufig sehr auf die Täter:innen ausgerichtet ist und die Opfer sich da oft nicht genug repräsentiert sehen“, sagt Laura Wohlers. „Das hatten wir vor dem Podcast natürlich auch noch nicht so auf dem Schirm.“ Wohlers ist bei dem Gespräch in den Berliner Räumlichkeiten des Podcast-Managements digital aus Großbritannien zugeschaltet, sie lebt in London und Berlin. Paulina Krasa lebt ausschließlich in Berlin und ist vor Ort dabei. Das „Mordlust“-Team arbeitet ortsunabhängig.

Christian Solmecke: Was True-Crime-Formate dürfen – und was nicht

„Mordlust“ gibt es seit fast fünf Jahren. Der Podcast gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten in Deutschland im True-Crime-Bereich. In den Folgen, von denen es bislang 118 gibt, schildern sie sich in der Regel gegenseitig einen Kriminalfall. Sexualisierte Gewalt, Morde, häusliche Gewalt: Die Verbrechen variieren, doch es gibt fast immer ein übergeordnetes Thema. Dazu sind häufig Fachleute zugeschaltet, die das Geschehen einordnen und weitere Hintergründe liefern. In Folge 103 war zum Beispiel Bianca Biwer ihr Gast, Bundesgeschäftsführerin des WEISSEN RINGS, sie sprach über das Opferentschädigungsgesetz.

Ins Leben gerufen haben Laura Wohlers und Paulina Krasa den Podcast im Jahr 2018, nachdem beide ihr Volontariat beim Sat.1-Frühstücksfernsehen absolviert hatten – und nur wenige Monate nachdem der ebenfalls beliebte True-Crime-Podcast „Zeit Verbrechen“ an den Start ging. Inspiriert hätten sie damals britische und US-amerikanische Formate, sagt Laura Wohlers. Und weil es so ein Format wie ihres in Deutschland noch nicht gegeben habe, ergänzt Paulina Krasa. Doch entscheidend war für beide die Faszination für True Crime.

Nahlah Saimeh über den „potenziellen Gewalttäter in uns selbst“

„Was machen Verbrechen mit Angehörigen, was mit Opfern? Und warum werden Menschen zu Täter:innen?“ Diese Fragen hätten sie sich gestellt, sagt Laura Wohlers. „Die fanden wir total spannend, und dann haben wir überlegt, wie wir ein True-Crime-Format auf die Beine stellen können – trotz unserer Jobs und ohne viele Ressourcen.“

Zunächst waren sie unabhängig unterwegs, bevor sie zwischenzeitlich zu „funk“ wechselten, dem Online-Jugendsender bei ARD und ZDF, und schließlich wieder selbstständig wurden. Auch wenn ihnen die Entscheidung schwergefallen sei, weil sie dort drei gute Jahre gehabt hätten – sie wollten lieber unabhängig sein.

Die Zeit bei den Öffentlich-Rechtlichen habe ihnen inhaltlich sehr geholfen. „Wir haben uns da noch mal ganz anders mit der Verbrechensberichterstattung auseinandergesetzt“, sagt Paulina Krasa. „Und da wurden wir auch sehr sensibilisiert.“ Man müsse beispielsweise nicht erzählen, wie oft ein Täter oder eine Täterin zugestochen hat und wie viel Blut dann auf dem Boden lag, um deutlich zu machen, dass jemand erstochen wurde.„Wir stellen uns bei jedem Fall, den wir erzählen, vor: Wie sehen die Angehörigen oder die Betroffenen selbst das, wenn sie die Geschichte hören? Und dann muss die Geschichte eben ethisch und moralisch gut aufgearbeitet sein.“

Umfrage: Wie gehen True-Crime-Macher:innen mit Betroffenen um?

Den ersten Perspektivwechsel in Folge 61 hätten sie vor allem aus einem Grund vorgenommen: „Es gibt mittlerweile so einen Überschuss an True Crime und ich glaube, da muss man sich immer wieder bewusst machen, dass diese Geschichten wirklich die Schicksale und die Leben von Menschen sind“, sagt Paulina Krasa.

„Und“, ergänzt Laura Wohlers, „ich finde es auch wichtig, dass wir das immer mal wieder machen, weil es daran erinnert, dass das echte Menschen sind und dass wir mal die Möglichkeit hatten, ganz nah an diese Menschen heranzukommen und sie richtig vorzustellen.“ Sie hätten versucht, die Betroffenen so authentisch wie möglich darzustellen, deren Stimme nachzuahmen, deren Wortwahl zu nutzen. „Wir wollten unseren Hörer:innen klarmachen, was das für Personen sind und was dieses Verbrechen mit ihnen gemacht hat.“

Sie glaubt auch, dass die Geschichten, die reale Frauen mit ihnen geteilt haben, das Bewusstsein ihrer Hörer im Umgang mit Geschädigten schärfen. Etwa, wie jemand sich verhalten kann, wenn ein Verbrechen im eigenen Umfeld passiert. Sich dann zum Beispiel zu fragen, was die Opfer und ihre Angehörigen brauchen.

Die Reaktionen auf die Folgen mit dem starken Opferfokus seien jedenfalls sehr positiv ausgefallen. Das zeigt auch die Nachricht einer der Betroffenen: Darin bedankt sich die Frau sehr herzlich bei den Podcasterinnen; deren Arbeit und die vielen Rückmeldungen hätten ihr Kraft gegeben. „Wir haben noch nie von Opfern oder Angehörigengespiegelt bekommen, dass ihnen etwas zu doll gewesen sei“, sagt Paulina Krasa.

Zeit Verbrechen: „Scherben aufkehren, die andere zurücklassen“

„Mordlust“ erzählt ausnahmslos Fälle, zu denen es bereits ein Gerichtsurteil gibt. „Ganz oft melden sich Leute bei uns, die Opfer eines Verbrechens wurden, das aber nie verurteilt wurde“, sagt Paulina Krasa. „All diese Fälle können wir leider nicht erzählen, weil wir dann nichts zum Gegenchecken hätten. Und wir uns nur auf die Erzählungen des Opfers berufen würden.“ Sie wollen ihre Geschichten belegen können.

„Generell, auch wenn wir nicht in jeder Folge eine Geschichte aus Opfersicht erzählen, gilt bei uns das Credo, dass die Opfer und Angehörigen viel Raum bekommen sollen“, sagt Laura Wohlers. „Dass der Täter oder die Täterin bei uns in die Mitte der Geschichte gestellt wird – das versuchen wir zu vermeiden.“

Bei der Auswahl der Themen wollen sie sich dagegen nicht beschränken. Für manche sei etwa Kindesmissbrauch unerträglich. Sie seien auch schon gefragt worden, ob das denn sein müsse. Aber, fragt Wohlers: „Wenn wir nicht über Kindesmissbrauch sprechen, wer spricht denn dann über Kindesmissbrauch?“

Um die Folgen vorzubereiten, brauchen sie in der Regel die zwei Wochen, die zwischen den Veröffentlichungsterminen liegen. „Es kommt natürlich immer darauf an, wie ausführlich die Quellenlage ist“, sagt Wohlers. Zunächst diskutieren sie das Thema, dann schreiben sie die Geschichten und nehmen auf, ehe sie sich dann die Aufnahme zusammen anhören. Nie, sagt sie, werde eine Geschichte veröffentlicht werden, die sie nicht vorher noch mal beide gehört und abgenommen haben. Denn natürlich, sagt sie, machen sie auch Fehler. In der Vergangenheit hätten sie etwa Begriffe benutzt, die sie heute nicht mehr verwenden würden, weil sie unsensibel waren. Da bekämen sie viele gute Hinweise aus ihrer Community. „Wir sind offen für konstruktive Kritik“, sagt Wohlers.

OMR: Marketing-Experte erklärt, warum Podcasts so beliebt sind

Ihre Hörerschaft ist zu 75 bis 80 Prozent weiblich. Das geht aus den Statistiken von Analyseplattformen hervor. Aus eigener Umfrage wissen sie zudem, dass viele ihrer Hörerinnen sich sehr für die Psyche der Täter interessieren. Zum einen, weil deren Leben oft so weit entfernt von ihrem eigenen sei. Zum anderen, weil viele sich die Frage stellten, wie sie sich auf eine potenziell bedrohliche Situation vorbereiten können. „Das fanden wir spannend, weil ich im ersten Moment ein bisschen irritiert war von der Vorstellung, dass man sich Verbrechen anhört, um dann selbst für einen solchen Fall Verhaltensanweisungen herauszuhören“, sagt Paulina Krasa. „Aber tatsächlich ist das ja ein Thema, das viele Frauen beschäftigt: Dass sie, wenn sie beispielsweise abends allein nach Hause gehen, immer den Hintergedanken haben: Eventuell könnte mir jetzt hier was passieren.“

Kritiker werfen True-Crime-Formaten hingegen vor, dass sie auch Voyeurismus bedienen und zur Unterhaltung gehört werden. Krasa kann diese Kritik nachvollziehen. Sie sagt aber: Für Menschen, die solche Geschichten hören, um sich von der Couch aus zu gruseln, produzierten sie ihren Podcast nicht. Sie selbst konsumiere True-Crime-Podcasts nicht in dieser Weise. „Aber ich kann ja nicht ändern, mit welchen Hintergedanken Leute sich die Folgen anhören“, sagt sie.

Johann Scheerer: „Befriedigung einer Schaulustigen-Mentalität“

Klar sei ihnen auch, dass die Fallauswahl dazu beitragen kann, die Realität zu verzerren. „Ich weiß, laut Statistik erfahren Männer öfter Gewalt als Frauen, und zwar vor allem von Männern“, sagt Laura Wohlers. Sie hätten das auch schon häufiger im Podcast thematisiert. Dass Gewalt gegen Männer seltener zum Thema wird, hängt ihrer Meinung nach insbesondere damit zusammen, dass männliche Opfer wegen des vorherrschenden Männlichkeitsbildes und aus Angst vor gesellschaftlicherr Stigmatisierung ein größeres Schamgefühl hätten und sich deshalb seltener öffentlich äußern.

Mehr Angst vor Verbrechen haben Wohlers und Krasa durch ihre Arbeit nicht entwickelt, sagen sie. „Weil wir die Statistiken kennen und wissen, dass es so unwahrscheinlich ist, dass ich, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, nachts von einem Fremden aus dem Gebüsch angefallen werde“, sagt Laura Wohlers.

In jedem Fall wollen sie ihre Arbeit noch eine Weile fortsetzen. „Wir haben früher immer gesagt, wir machen das fünf Jahre, und das wäre dieses Jahr. Doch das möchten wir auf keinen Fall wahr werden lassen. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch fünf Jahre weiter“, prognostiziert Paulina Krasa.

Ingrid Liebs: „Ich brauche die Öffentlichkeit“

Für sie sei es wichtig aufzeigen zu können, was im Rechtssystem noch nicht richtig laufe, sagt Laura Wohlers. Auch wenn die Podcasterinnen, wie sie betonen, insgesamt sehr überzeugt seien vom deutschen Rechtssystem. Außerdem könnten sie durch das Sichtbarmachen von Missständen Leuten das Gefühl geben, etwas bewegen zu können. Häufiger schon hätten sie Nachrichten bekommen von Menschen, die sich erst durch den Podcast anzuzeigen getraut hätten, was ihnen angetan wurde, sagt Paulina Krasa.

Und solange die beiden das Gefühl haben, mit dem Podcast etwas bewirken zu können, wollen sie weitermachen.

Christoph Zempel

Der #TrueCrimeReport: Alle Texte im Überblick

- Aus der Bahn geworfen: Die dunkle Seite des True-Crime-Booms

- Fakten: Die sieben wichtigsten Erkenntnisse unserer Recherche

- Exklusive Datenanalyse: Hauptsache tot

- Wie alles begann: Eine Mords-Geschichte

- Christian Schertz: „Opferrechte bleiben auf der Strecke“

- Ingrid Liebs: „Ich brauche die Öffentlichkeit“

- Umfrage: Wie gehen True-Crime-Macher:innen mit Betroffenen um?

- Christian Solmecke: Was True-Crime-Formate dürfen – und was nicht

- Nahlah Saimeh über den „potenziellen Gewalttäter in uns selbst“

- Johann Scheerer: „Befriedigung einer Schaulustigen-Mentalität“

- Zeit Verbrechen: „Scherben aufkehren, die andere zurücklassen“

- „Mordlust“: Warum sie die Perspektive gewechselt haben

- Erfahrungsbericht: Ist True Crime sinnvoll oder voyeuristisch?

- OMR: Marketing-Experte erklärt, warum Podcasts so beliebt sind

- Torsten Körner: „True Crime ist was für Feiglinge“

- Fall Högel: Die ungewöhnliche Anfrage eines Fernseh-Teams

- Presserat: Bisher nur eine Rüge für True-Crime-Format

- Hintergrund: Wie die Redaktion recherchiert hat

- Audiostory: Aus der Bahn geworfen

- Audiostory: Ingrid Liebs über ihre Erfahrungen mit True-Crime-Formaten

- Forum Opferhilfe: Das Magazin

- Deutsche Ausgabe (PDF-Format)

- Englische Ausgabe (PDF-Format)