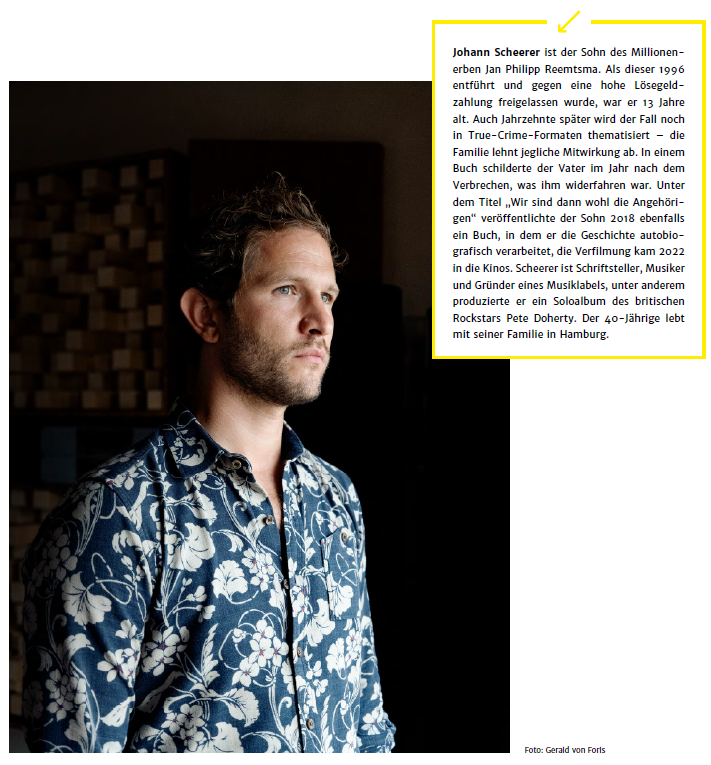

Rund 20 Jahre lang hat Johann Scheerer nicht über das Verbrechen gesprochen, dessen Opfer seine Familie wurde: die Entführung seines Vaters Jan Philipp Reemtsma. Ein Gespräch über eine Geschichte, die bis heute maximale Öffentlichkeit erfährt, den Rückgewinn der Deutungshoheit und den Bedarf an einem neuen journalistischen Genre.

Herr Scheerer, Sie und auch Ihre Eltern lehnen sämtliche Anfragen von True-Crime-Produktionen ab, die die Entführung Ihres Vaters thematisieren. Was halten Sie von diesen Formaten?

Sie befriedigen im Regelfall eine Schaulustigen-Mentalität, wie bei einem Unfall: Man verlangsamt das Tempo auf der Autobahn und gafft. Vielleicht sieht man noch Blut? Wenn das Auto abgeschleppt und die Fahrbahn wieder frei ist, um in der Unfall-Verbrechen-Analogie zu bleiben, ist das der Zeitpunkt, an dem die allermeisten True-Crime-Formate enden.

Sie meinen, wenn die Täterinnen oder Täter gefasst sind, der Gerichtsprozess vorbei ist und ein Kriminalfall als abgeschlossen gilt?

Ja, das ist einer der Hauptpunkte meiner Kritik an True-Crime-Formaten — wenn es heißt, die Verbrechen seien abgeschlossen. Ich bin der Überzeugung, dass Verbrechen nicht abgeschlossen sind, wenn der „aktive“ Teil des Verbrechens vorbei ist. Sie dauern an! Und zwar in der Verarbeitung der Opfer oder Angehörigen. Hört sich profan an, ist aber offensichtlich zu vielen noch nicht durchgedrungen. Insofern habe ich ein Problem mit diesen Formaten, weil sie dann aufhören, wenn es gesellschaftlich erst richtig kritisch wird, nämlich wenn es um die Frage geht: Welche Auswirkungen und Nachwehen haben diese Verbrechen? Um bei der Analogie mit dem Unfall zu bleiben: Man fährt also weiter und denkt nicht mehr lange darüber nach, wer da eigentlich im Auto saß, was mit demjenigen passiert, ob er oder sie jemals wieder Auto fahren können oder wollen wird. Ob die Person Kinder hatte und was mit denen geschehen ist.

Was bedeutet das, übertragen auf den Raum, den Opferperspektiven in dem Genre einnehmen?

Die Opferperspektive ist weiterhin völlig unterbelichtet. Es gibt hier in vielerlei Hinsicht ein großes Defizit, was die Betroffenen, ihre Betreuung und überhaupt den Umgang mit ihnen anbelangt. Ein Beispiel ist die Hierarchisierung innerhalb von Betroffenengruppen, wenn von Opfern ersten oder zweiten Grades gesprochen wird. Das finde ich befremdlich, weil niemand in der Lage ist, zu kategorisieren, ob jemand Opfer ist oder nicht. Nur die Betroffenen selbst wissen, was ein Verbrechen in welchem Umfang bei ihnen angerichtet hat. Die Kategorisierung mag eine Berechtigung im Strafrecht haben, der Traumabewältigung ist sie nicht zuträglich. Opfergeschichten sind kompliziertere und vor allem leisere Geschichten – deshalb ist es natürlich einfacher, sich in solchen Formaten auf die Tat und Täterinnen und Täter zu konzentrieren. Aber man muss sich immer wieder fragen: Gebührt diesen Tätern eine Bühne?

Wenn die Bühne eigentlich den Opfern gebührt, warum wollen Sie nicht bei solchen Formaten mitwirken?

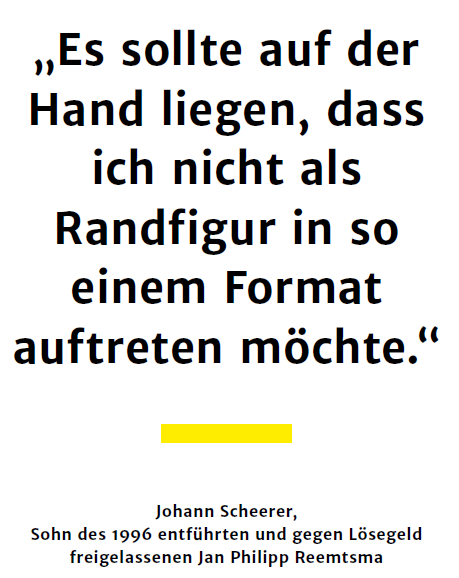

Nach der Entführung meines Vaters habe ich ungefähr 20 Jahre lang nicht über dieses Verbrechen gesprochen. Unter anderem, weil ich gar nicht das Gefühl hatte, dass es meine Geschichte ist, sondern die meines Vaters. Ich hatte zwar irgendwie die Gefühlslage eines Opfers, aber ich wusste nicht, dass ich Opfer bin. Mir wurde gesellschaftlich vermittelt, dass man nicht betroffen ist, wenn man nicht derjenige ist, der sichtbare Verletzungen davongetragen hat. Es hat viele Jahre der Bewältigung gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das nicht stimmt. Man muss sich zu der selbstbestimmten Aussage hinarbeiten: Ja, ich bin ein Opfer. Und genauso gehört zu einem selbstbestimmten Bewältigungsprozess, dass man diesen Status irgendwann wieder abzulegen kann. Das Verbrechen selbst, die Tat und der Täter, degradieren das Opfer zur handlungsunfähigen Randfigur und als solche werden sie auch in True-Crime-Formaten behandelt. Es sollte daher doch auf der Hand liegen, dass ich nach meinem persönlichen Aufarbeitungsprozess nicht als Randfigur in so einem Format auftreten möchte.

Muss sich der Wahrnehmungsfokus verschieben, erzählerisch in True-Crime-Beiträgen, aber auch gesamtgesellschaftlich?

Es ist ein gesellschaftlicher Gewinn, dass wir mittlerweile diskutieren, inwieweit sich beispielsweise Gewalterfahrungen in der Kindheit auf das weitere Leben auswirken. Bei Gerichtsprozessen liegt der Fokus natürlich auf den Tätern, und oft wird festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen Gewalterfahrungen und späteren Taten gibt. Da sind wir gesellschaftlich schon weit. Aber sollten wir uns folgerichtig nicht auch die vielen Opfer und ihre Lebens- und. Leidensgeschichte nach der Tat etwas genauer anschauen und auch sicherstellen, dass es ihnen möglichst gut geht? Ich finde das total wichtig sowie bislang unterbelichtet, und das gilt für unsere Gesellschaft insgesamt ebenso wie für solche Formate.

Die Geschichte Ihrer Familie wird auch nach Jahrzehnten immer wieder medial aufbereitet, angeteasert etwa als „eine der spektakulärsten Entführungen“ in Deutschland. Wie gehen Sie damit um?

Es gibt keine andere Möglichkeit, als das einfach zu ignorieren. Ich schaue mir das nicht an und es interessiert mich noch nicht einmal, weil es dann doch immer das Gleiche ist. Direkt nach der Entführung war die mediale Berichterstattung teilweise einfach nur Fiktion. Mittlerweile ist zumindest das weniger geworden. Immerhin.

Gibt es eine Berechtigung für True Crime?

Ab und zu sehe ich durchaus eine Berechtigung, klar. Ich finde es selbst teilweise interessant, beispielsweise über die RAF-Verbrechen zu lesen, oder weil eine Tat eine gesellschaftlich historische Relevanz hat. Solche Beiträge sind wichtig, um zu verstehen, wie es zu einem Ereignis kam, und um aus Fehlern zu lernen. Das ist schon in Ordnung. Aber natürlich gibt es Grenzen. Als Jugendlicher habe ich zwei Jahre nach der Tat in einer Zeitschrift ein Ranking entdeckt, in dem der Fall wegen der hohen Lösegeldsumme als eine der zehn „erfolgreichsten“ Entführungen in Deutschland gelistet war. Ich war natürlich geschockt. Sich selbst in einem geschmacklosen Ranking wiederzufinden, das ist wieder so ein fremdbestimmter Moment.

Wenn Betroffene nicht als Protagonisten gewonnen werden können, kommen oft „Experten“ oder „Expertinnen“ – Ermittler, Psychologen, Juristinnen – zu Wort, die die mutmaßliche Gefühlswelt der Opfer schildern. Ist das auch eine Grenze, die überschritten wird?

Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel. Ich bin mal in Hamburg zu einer Veranstaltung des WEISSEN RINGS eingeladen worden, bei der die Idee war, dass ich aus meinen Buch vorlese und dann mit einer Kinder- und Jugendpsychologin ins Gespräch komme, die sich explizit mit Ängsten und Traumata beschäftigt. Es ging darum, wie es ist, als Jugendlicher Opfer eines Verbrechens geworden zu sein. Das klang gewinnbringend und habe zugesagt. Hätte die Veranstaltung genauso stattgefunden, nur ohne mich auf der Bühne, welchen Sinn hätte das gehabt?

Apropos Bühne: Sie sind Musiker und Musikproduzent. Werden Sie eigentlich öfter für Interviews anfragt, die Ihren Beruf betreffen oder – wie auch hier – die Entführung Ihres Vaters?

Ich habe mit 17 Jahren angefangen Musik zu machen, da wollten Zeitschriften wie die Gala Interviews mit mir machen, aber natürlich nicht wegen der Musik. Es sprach sich zum Glück herum, dass ich stets absagte. Über die Jahre habe ich mir eine gewisse Position erarbeitet, so dass mittlerweile regelmäßig Anfragen im reinen Musikkontext kommen. 2016 habe ich zum ersten Mal öffentlich über den Fall gesprochen. Ein Zeit-Journalist interviewte mich zur Produktion des Pete-Doherty-Soloalbums und meinte, es sei nur seriös, meinen familiären Hintergrund zumindest zu erwähnen. Das tauchte dann in einem Halbsatz oder so im Text auf, das war für mich in Ordnung.

Wie war das nach der Veröffentlichung Ihres autobiografischen Buchs „Wir sind dann wohl die Angehörigen“?

Darüber habe ich mit Medien geredet, aber das ist für mich etwas anderes, als über die Entführung selbst zu sprechen, weil ich jetzt die Deutungshoheit habe. Wissen Sie, wenn man so will, ist es Teil des Traumas, dass die Geschichte meiner Familie so extrem öffentlich ist, sich längst verselbstständigt hat und dass man selbst gar keine Kontrolle mehr über sie hat. Es geht in der Aufarbeitung immer über den Rückgewinn der Kontrolle, der Selbstbestimmtheit. Und die hätte ich nicht, wenn ich bei True-Crime-Formaten mitmachen würde. Ich habe das Buch geschrieben, um genau das zu sagen, was ich sagen möchte und wie. Anlässlich der Veröffentlichung habe ich dann Lesungen gemacht, bei denen ich proaktiv mit dem Publikum ins Gespräch kommen konnte. Das ist doch viel interessanter als jede True-Crime-Doku. Einfach auch, weil der Erkenntnisgewinn größer ist.

Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie dieses Buch geschrieben haben?

Ein Verlag sprach mich an, ob ich über die Produktion des Doherty-Albums „Hamburg Demonstration“ schreiben könne. Das hat mir geschmeichelt, ich war noch nie auf die Idee gekommen, dass sich jemand dafür interessieren könnte, was ich in Buchform von mir gebe. Aber dann wurde mir klar: Egal, was ich in meinem Leben schreiben werde, ich muss erst mal diese Geschichte über die Entführung aus dem Weg schreiben, weil Vieles in meiner Biografie immer wieder auf diese Erfahrung verweist. Das Buch entstand in wenigen Wochen intensiver Schreibarbeit, die Vorbereitungszeit wiederum dauerte 20 Jahre.

Nun hätten Sie ja auch nur für sich selbst Tagebuch schreiben können. Warum war es Ihnen wichtig, dass Ihre persönliche Perspektive einer Öffentlichkeit zugänglich wird?

Nun ja, die Geschichte war ja bereits maximal öffentlich. Ich habe das nicht forciert, sondern bin unverschuldet in diese Situation gekommen. Ich wollte die Deutungshoheit zurückzubekommen. Die erreicht man nicht, indem man Interviews gibt. Es geht um Selbstbestimmtheit, man muss die eigenen Worte finden und mit ihnen in die Öffentlichkeit gehen. Die fremde Geschichte sozusagen auf der öffentlichen Bühne abholen und wieder zu sich holen.

Wie steht es mit der Selbstbestimmtheit bei der aktuellen Berichterstattung?

Vielen Leuten ist nicht bewusst, dass man von dieser als Beteiligter vorab gar nichts mitbekommt. Alle paar Jahre gibt eine Berichterstattung, etwa wenn einer der Täter wegen anderer Sache vor Gericht steht oder so, dann wird der Entführungsfall immer noch mal komplett nacherzählt. Wenn man dann als Betroffener an einem Sonntag bei einem Kaffee die Zeitung liest, guckt man unvermittelt in die Visage dieses Menschen und damit in die Fratze der Tat. Ich will jetzt nicht über Retraumatisierung sprechen, aber man wird doch für einen Moment aus der Bahn geworfen. Noch nicht einmal so große und souveräne Redaktionen wie beispielsweise bei der Zeit oder beim Spiegel kriegen es hin, in solchen Fällen einfach eine kurze E-Mail zu schreiben und zu sagen: Erschrecken Sie nicht, wir berichten am Sonntag auf Seite fünf darüber. Ich halte es für angemessen, an die Betroffenen zu denken und sie zu informieren, damit sie entscheiden können, die entsprechende Seite gar nicht erst aufzuschlagen oder die Ausgabe direkt in die Tonne zu schmeißen. Mir ist natürlich bewusst, dass dies für Redaktionen vermutlich nicht zu leisten ist – eine schöne Idee bleibt es trotzdem.

Wenn in Podcasts Werbespots geschaltet und Merchandise-Artikel zu anderen True-Crime-Produktionen verkauft werden, kann der Eindruck entstehen, dass es sich um eine Kommerzialisierung des Leids der Opfer handelt. Was denken Sie darüber?

Das ist eine Frage, über die ich bisher noch nie nachgedacht habe, weil ich diese Formate nicht konsumiere. Es ist schon geschmacklos, wenn man sich vorstellt, dass die Macher mit den Geschichten von Betroffenen Geld verdienen. Da gäbe es ja viele karitative Möglichkeiten, zum Beispiel die Einnahmen zu spenden oder mit Organisationen wie dem WEISSEN RING zusammenzuarbeiten.

Mit Ihrem Buch und der Verfilmung verdienen auch Sie Geld.

Was nicht verwerflich ist, weil es meine Geschichte und meine Familie ist.

Können Sie verstehen, dass sich andere Opfer an True-Crime-Produktionen beteiligen?

Es ist nachvollziehbar und berechtigt, wenn Betroffene dadurch das Gefühl bekommen, dass das Teil ihrer Aufarbeitung ist und sie Einfluss auf das Erzählte bekommen. Ob man das möchte oder nicht, ist eine Typfrage und eine Frage des individuellen Geschmacks. Deshalb ist es nicht angemessen, das von außen zu beurteilen. Ein anderer Punkt ist allerdings die Verantwortung jeder einzelnen Journalistin und jedes einzelnen Journalisten, erstmal zu schauen, ob die Person wirklich in der Lage ist, mitzumachen, oder ob man sie auch vor sich selbst schützen muss. Interviews mit Opfern anzuschauen, die beispielweise direkt nach der Tat geführt wurden, ist oft schwer erträglich. Da gilt die journalistische Sorgfaltspflicht. Mein Appell an die Medienmacher ist, nicht auf Teufel komm raus jeden vor die Kamera zu zerren und im Zweifelsfall auch bei einem fertigen Beitrag zu entscheiden, ihn nicht zu senden.

Ihr Vater sagte kürzlich in einem Spiegel-Interview auf die Frage, ob es eine Situation gegeben habe, wegen der er Sie um Verzeihung gebeten habe: „Ich hatte einen gravierenden Fehler gemacht, vor allem deshalb, weil ich die Sache nicht durch seine Augen angesehen hatte.“ Müssten das auch Medienmacher stärker beherzigen, sich mit der Perspektive der Betroffenen befassen und ihr Platz einräumen?

Ja, ganz klar. Aber ich fürchte, True Crime ist dafür einfach das falsche Genre, weil es sich an Schaulustige wendet. Anscheinend fehlt es den Macherinnen und Machern an Kreativität, ebenso spektakuläre Produktionen zu entwickeln, die sich mit den Opfern auseinandersetzen. Die Verfilmung meines Buchs war zum Beispiel der Versuch, von einem Verbrechen zu erzählen, ohne das Verbrechen zu erzählen, die Sichtweise der Angehörigen einzunehmen und die Familiendynamik zu zeigen. Das Ergebnis ist nicht das, was vielleicht allgemein als spektakulär empfunden wird, aber das ist auch zu kurz gedacht. Der Film soll zeigen, was die Tat mit Mutter und Sohn und ihrem Seelenleben macht. Das gibt es selten, weil es anders funktioniert, viel tiefer geht, als True Crime.

Bräuchte es also ein ganz neues Medien-Genre, bei dem das Erzählen nach der Tat ansetzt und Opfersichtweisen im Fokus sind?

Absolut. Wenn man näher darüber nachdenkt, ist es eigentlich erstaunlich, dass es das trotz vieler journalistischer Crime-Formate so nicht gibt. Meinem Empfinden nach ist die Geschichte, die nach der Tat beginnt, viel interessanter und journalistisch betrachtet emotional reichhaltiger als die Tat selbst. Es unterstreicht meinen Punkt der gesamtgesellschaftlich unterbelichteten Opferperspektive, dass es derartige Formate noch nicht gibt.

Nina Lenhardt

Der #TrueCrimeReport: Alle Texte im Überblick

- Aus der Bahn geworfen: Die dunkle Seite des True-Crime-Booms

- Fakten: Die sieben wichtigsten Erkenntnisse unserer Recherche

- Exklusive Datenanalyse: Hauptsache tot

- Wie alles begann: Eine Mords-Geschichte

- Christian Schertz: „Opferrechte bleiben auf der Strecke“

- Ingrid Liebs: „Ich brauche die Öffentlichkeit“

- Umfrage: Wie gehen True-Crime-Macher:innen mit Betroffenen um?

- Christian Solmecke: Was True-Crime-Formate dürfen – und was nicht

- Nahlah Saimeh über den „potenziellen Gewalttäter in uns selbst“

- Johann Scheerer: „Befriedigung einer Schaulustigen-Mentalität“

- Zeit Verbrechen: „Scherben aufkehren, die andere zurücklassen“

- „Mordlust“: Warum sie die Perspektive gewechselt haben

- Erfahrungsbericht: Ist True Crime sinnvoll oder voyeuristisch?

- OMR: Marketing-Experte erklärt, warum Podcasts so beliebt sind

- Torsten Körner: „True Crime ist was für Feiglinge“

- Fall Högel: Die ungewöhnliche Anfrage eines Fernseh-Teams

- Presserat: Bisher nur eine Rüge für True-Crime-Format

- Hintergrund: Wie die Redaktion recherchiert hat

- Audiostory: Aus der Bahn geworfen

- Audiostory: Ingrid Liebs über ihre Erfahrungen mit True-Crime-Formaten

- Forum Opferhilfe: Das Magazin

- Deutsche Ausgabe (PDF-Format)

- Englische Ausgabe (PDF-Format)