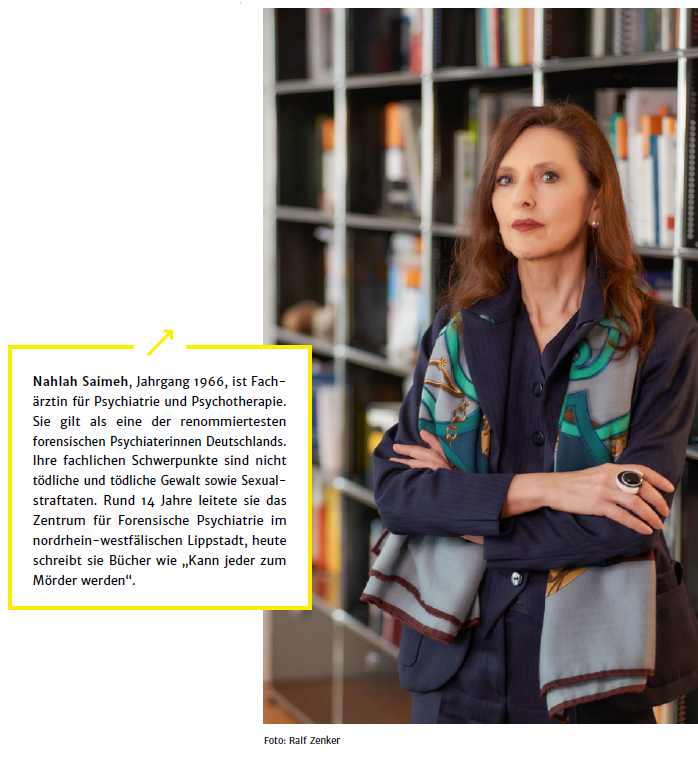

„Das Böse im Menschen“ steht im Mittelpunkt der Arbeit von Nahlah Saimeh. Die forensische Psychiaterin begutachtet Straftäter, dabei untersucht sie die Schuldfähigkeit der Täterinnen und Täter und ihre Gefährlichkeit. Dank ihrer langjährigen Expertise ist sie in True-Crime-Formaten eine viel gefragte Interviewpartnerin. Hier erläutert sie, warum True Crime so viele Menschen fasziniert.

Ob Magazin, Podcast, Fernsehen oder Youtube: True Crime boomt. Warum findet das Publikum Gefallen am Leid anderer Menschen?

Ich denke nicht, dass die True-Crime-Community Gefallen am Leid anderer findet. Es geht nicht um Sadismus, sondern um ein von sensation seeking und Emotionsverstärkung getriebenes Verhalten, durch die Schicksale anderer an etwas Besonderem, etwas Außergewöhnlichem teilzuhaben – und dennoch selbst verschont zu bleiben. Außerdem lassen die Formate zu, dass wir uns über die Bösartigkeit der Täter oder über den vermeintlichen Leichtsinn der Opfer erheben und uns damit überlegen fühlen. Vor allem erleben wir unsere persönliche Sicherheit in einer insgesamt unsicheren Welt.

Gibt es aus Ihrer Sicht Unterschiede innerhalb des Genres?

Grundsätzlich unterscheide ich gerne zwischen True-Crime-Formaten wie „Aktenzeichen XY… ungelöst“, hinter dem das Anliegen steht, ungeklärte Verbrechen doch noch aufzuklären, und jenen Formaten, die – mit mehr oder weniger anspruchsvollen Informationen – auch unterhalten wollen. Vielleicht ist der Informationsteil aber letztlich auch nur Legitimationsüberbau für die Unterhaltung.

Was unterscheidet True Crime von Krimis?

Nun ja, die Formate überlagern sich. Ich kenne Krimis, die basieren auf wahren Geschichten und wahre Geschichten überholen manches Drehbuch auf der Standspur. Die Realität ist manchmal absolut unglaublich.

Welche Auswirkungen können True-Crime-Formate auf das Publikum haben?

Am ehesten denke ich, dass die Häufigkeit von Gewalttaten überschätzt wird.

Es heißt, das Genre komme vor allem bei Frauen gut an. Wieso ist das so?

Frauen interessieren sich sehr viel mehr für Psychologie und für Motive menschlichen Handelns. Sie sind in Bezug auf einige wenige Gewaltformen, das betrifft Sexualdelikte und Partnerschaftsgewalt, häufiger Opfer als Männer und sie sind für emotionale Themen wie Opferleid empfänglicher. Männer interessieren sich weniger für emotionale Befindlichkeiten von Personen, mit denen sie ohnehin nichts zu tun haben, und sie identifizieren sich auch nicht mit den Opfergeschichten.

Können solche Formate auf der anderen Seite auch etwas leisten?

Das habe ich mich auch gefragt, denn auch ich muss mir selbst gegenüber Rechenschaft darüber ablegen, warum ich zum Beispiel Interviews zum Thema gebe oder in True Crime-Formaten mitwirke. Für mich persönlich gibt es nur eine einzige Legitimation: anhand von Fällen zu erläutern, was Menschen anfällig macht, gewalttätig zu werden. Ich will dazu beitragen, dass wir den potenziellen Gewalttäter als einen mit Leben und Schicksal Überforderten auch in uns selbst erkennen können.

Genau darum geht es oft in True-Crime-Produktionen, im Fokus steht meist die Täterin oder der Täter. Sind sie spannender als die Opfer?

Täterinnen und Täter brechen Tabus. Sie tun etwas, was man sich selbst nicht trauen würde und was man nicht für möglich gehalten hätte. Sie sind gewissermaßen stellvertretend für uns asozial. Daher betone ich den Ansatz, möglichst nüchtern zu erklären und damit den Zuschauenden zu sagen: Du und ich könnten im Grunde unter anderen Umständen genauso handeln. Ich vermute übrigens, dass es in sehr gewalttätigen Gesellschaften gar kein Interesse an True Crime gibt. Mord und Totschlag haben die Menschen dann vor der Haustür, als reale Gefahr.

Muss man in solchen Formaten Betroffenen eine Stimme geben?

Man muss Betroffenen keine Stimme „geben“, denn die haben sie ja, sondern ihre Stimme hören und ernst nehmen. Wenn man jemandem eine Stimme „gibt“, macht man ihn oder sie klein. Wichtig ist für Betroffene ja auch, zu einer Selbstwirksamkeit zurückzufinden und selbstbewusst ihre Standpunkte zu vertreten.

Was sollten True Crime-Macher auf gar keinen Fall machen?

Sachlichkeit ist ja der Killer der Unterhaltung. Ich bin keine Freundin künstlicher Emotions-Erzeugung und mir sind Formate lieber, die präzise erklären. Ich bin schon gar keine Freundin von Fragen, wie andere Leute – in diesem Fall Opfer – sich zu fühlen haben. Jeder Mensch empfindet anders und geht mit Schicksalsschlägen anders um, weil er bestimmte Resilienzen hat, bestimmte Vorerfahrungen, bestimmte Persönlichkeitseigenschaften. Das Normative, wie man gefälligst als Opfer zu sein hat, finde ich problematisch.

Wie könnten Medienschaffende Opfer oder Angehörige am besten in den Entstehungsprozess eines solchen Formats einbinden?

Die Antwort auf diese Frage steht mir nicht zu. Das können allein Opfer und deren Angehörige beantworten.

Christiane Fernbacher und Nina Lenhardt

Der #TrueCrimeReport: Alle Texte im Überblick

- Aus der Bahn geworfen: Die dunkle Seite des True-Crime-Booms

- Fakten: Die sieben wichtigsten Erkenntnisse unserer Recherche

- Exklusive Datenanalyse: Hauptsache tot

- Wie alles begann: Eine Mords-Geschichte

- Christian Schertz: „Opferrechte bleiben auf der Strecke“

- Ingrid Liebs: „Ich brauche die Öffentlichkeit“

- Umfrage: Wie gehen True-Crime-Macher:innen mit Betroffenen um?

- Christian Solmecke: Was True-Crime-Formate dürfen – und was nicht

- Nahlah Saimeh über den „potenziellen Gewalttäter in uns selbst“

- Johann Scheerer: „Befriedigung einer Schaulustigen-Mentalität“

- Zeit Verbrechen: „Scherben aufkehren, die andere zurücklassen“

- „Mordlust“: Warum sie die Perspektive gewechselt haben

- Erfahrungsbericht: Ist True Crime sinnvoll oder voyeuristisch?

- OMR: Marketing-Experte erklärt, warum Podcasts so beliebt sind

- Torsten Körner: „True Crime ist was für Feiglinge“

- Fall Högel: Die ungewöhnliche Anfrage eines Fernseh-Teams

- Presserat: Bisher nur eine Rüge für True-Crime-Format

- Hintergrund: Wie die Redaktion recherchiert hat

- Audiostory: Aus der Bahn geworfen

- Audiostory: Ingrid Liebs über ihre Erfahrungen mit True-Crime-Formaten

- Forum Opferhilfe: Das Magazin

- Deutsche Ausgabe (PDF-Format)

- Englische Ausgabe (PDF-Format)