Nach spektakulären und gewalttätigen Angriffen auf Rettungskräfte wie in der Silvesternacht in Berlin und im Mai in einem Hochhaus im nordrhein-westfälischen Ratingen folgen schnell aufgeregte öffentliche Debatten. Genauso schnell ist das Thema danach wieder aus den Schlagzeilen verschwunden. Ein Blick in die Praxis zeigt: Übergriffe auf Helfer sind mittlerweile alltäglich und gehen längst nicht nur von gesellschaftlichen Minderheiten oder Randgruppen aus. Wie sollte unsere Gesellschaft darauf reagieren? Eine Analyse.

Ein Rettungswagen mit Blaulicht, der unter dem Beschuss mit Pyrotechnik langsam durch eine Berliner Straße rollt.

Die Besatzung eines Feuerwehrwagens, die Randalierer per Lautsprecher auffordert, ihre Angriffe mit Feuerwerkskörpern einzustellen. Und die dann den Rückzug antritt, weil unbeirrt weiter auf sie gefeuert wird.

Diese Bilder aus der Silvesternacht haben Deutschland schockiert und empört. Der Berliner Feuerwehrmann Baris Coban, Vater von drei Kindern, hat im WDR den Hass geschildert, der ihm und seinen Kollegen entgegenschlug: „Steine und Flaschen flogen in Unmengen auf uns – und Knaller, Böller. Einige Jugendliche sind aus der Menge herausgerannt, um mit Schreckschusswaffen in Gesichtshöhe auf uns zu schießen.“

In den Tagen nach Silvester waren Angriffe auf Rettungskräfte das große Thema für Politik und Medien. Hitzig wurde über den Migrationshintergrund von Tätern gestritten. Die CDU fragte im Berliner Abgeordnetenhaus die Vornamen der Verdächtigen ab. Dafür gab es breite öffentliche Kritik, die in der parlamentarischen Anfrage eine rassistische Stigmatisierung von Migrantinnen und Migranten erkannte.

Eine „Inszenierung“ von Gewalt

Professor Andreas Zick, Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Uni Bielefeld, hat die Exzesse der Silvesternacht in einem ZDF-Interview mit einer gefährlichen Gruppendynamik bei den jungen Tätern erklärt: „Die Gewalt, die wir gesehen haben, ist für sie ein Erlebnis.“ Gewaltanwendung stärke in solchen Situationen die Gruppenzugehörigkeit. Hinzu käme, dass Polizei und Rettungsdienste als Feindbilder angesehen würden. Weil diese in der Wahrnehmung der Täter einen Staat verkörpern, in dem sie selbst nur eine Außenseiterrolle einnehmen. In einer solchen Dynamik würden bei gewalttätigen Gruppen Aggression und Gewalt situativ zur Norm, die das Handeln bestimmt. Der Konfliktforscher betont, dass nicht nur die Straftäter selbst zur Eskalation beitrugen. Vielmehr wirkten auch jene als Verstärker, die Randalierer anfeuern oder gewaltsame Videos in den sozialen Medien verbreiten. Zick erkannte in den Silvesterkrawallen eine regelrechte „Inszenierung“ von Gewalt.

(Foto: Andreas Arnold/dpa)

Wie so oft nach spektakulären Gewaltausbrüchen dominierte sowohl bezüglich der Ursachenforschung als auch bei der Frage nach notwendigen Konsequenzen die Suche nach schnellen Antworten und Lösungen. Zwar wies Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zunächst Forderungen nach Gesetzesverschärfungen zurück: „Gott sei Dank sind die Strafvorschriften in den letzten Jahren verschärft worden, aber das muss jetzt auch angewendet werden.“ Gleichwohl prüfte ihre Behörde intern, ob das „gezielte Locken in einen Hinterhalt“ als besonders gefährlicher Angriff auf Polizei und gesetzlich gleichgestelltes Rettungspersonal gewertet werden solle. In einem internen Papier wird angeregt, die Paragraphen 113, 114 und 115 des Strafgesetzbuches entsprechend zu erweitern. Da beträgt der Strafrahmen für besonders schwere Delikte gegen Einsatzkräfte bereits sechs Monate bis fünf Jahre, wenn etwa eine Gewalttat gegen Polizeibeamte oder Notärztinnen mit einer Waffe oder gemeinschaftlich begangen wird. Dieser Katalog sollte ergänzt werden, heißt es in dem Papier.

Die Diskussion dürfte nach dem erschütternden Anschlag von Ratingen in Nordrhein-Westfalen, bei dem im Mai zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr durch eine Explosion in einem Hochhaus zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden und im künstlichen Koma versorgt werden mussten, neuen Auftrieb erhalten. Ein 57-Jähriger steht im Verdacht, die Explosion gezielt herbeigeführt und Einsatzkräfte mit einer brennenden Flüssigkeit angegriffen zu haben (siehe Seite 12 / 13). Doch als Beleg für gesetzlichen Korrekturbedarf eignet sich diese furchtbare Attacke gerade nicht. Denn die zuständige Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes in neun Fällen erlassen. Versuchter Mord kann in schweren Fällen mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft werden. Ein zusätzlicher Straftatbestand wird insofern nicht benötigt, um heimtückische Angriffe auf Leib und Leben von Rettungskräften hart bestrafen zu können.

Pläne für eine Gesetzesverschärfung zielen also auf einen – wenn auch besonders verurteilenswerten – Ausnahmefall. In den öffentlichen Debatten bleiben eine gründliche Analyse von Art und Ausmaß der Gewalt gegen Rettungskräfte sowie wirksame Strategien dagegen immer wieder in Ansätzen stecken.

Zunahme der Fallzahlen

In welchen Situationen sind Feuerwehrleute oder Rettungssanitäterinnen eigentlich Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt? Wie können jene, die anderen Menschen professionell helfen und täglich die eigene Gesundheit riskieren, um Leben zu retten, effektiv besser geschützt werden? Diese entscheidenden Fragen sind weiter offen. Wer mit erfahrenen Profis spricht und die Ergebnisse von empirischen Untersuchungen einbezieht, gewinnt ein differenziertes Bild. Richtig ist demnach: Rettungskräfte werden in ihrem Arbeitsalltag beleidigt, bedroht, bespuckt, geschlagen oder getreten. Die einfache Antwort, das Problem auf Migrationsbiografien oder einzelne soziale Brennpunkte abzuschieben, geht an den Tatsachen vorbei. Hier einige Beispiele für Gewalterfahrungen im Rettungsdienst:

· Im Februar wurde ein Rettungssanitäter, der sich an einem Sonntagabend in der Düsseldorfer Altstadt gerade um eine hilfebedürftige Person kümmerte, von einem unbeteiligten 34 Jahre alten Mann mit Schlägen und Tritten angegriffen. Neben dem Sanitäter wurden auch eine hinzugerufene Polizeibeamtin und deren Kollege von dem aggressiven Angreifer verletzt.

· Ebenfalls im Februar hat das Amtsgericht Wernigerode im Harz einen 22-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten und der Zahlung von Schmerzensgeld verurteilt. Im Dezember hatte der junge Mann einen Notarzt angegriffen und verletzt, als dieser gerade seine Mutter versorgte. Der Sohn griff den Notarzt an, weil ihm offenbar die Behandlung zu lange dauerte.

· Im Januar griffen zwei Jugendliche, 16 und 19 Jahre alt, während eines Einsatzes an der Endstation der Wuppertaler Schwebebahn eine Rettungssanitäterin an und verletzten diese mit Schlägen und Tritten so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Die örtliche Feuerwehr erklärte die Aggressivität der jungen Täter mit dem Hinweis

auf möglichen Alkoholkonsum. Ein Anrufer hatte den Notruf gewählt, weil es zwei jungen Leuten in der Schwebebahn erkennbar schlecht ging und diese Hilfe benötigten.

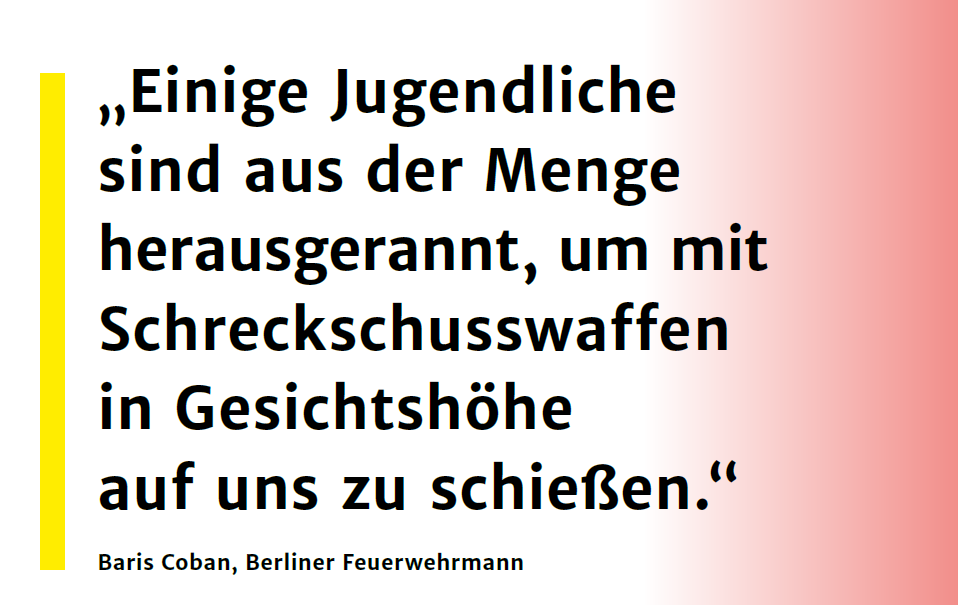

Die Polizeiliche Kriminalstatistik registrierte bei Angriffen auf Rettungsdienste (ohne Feuerwehr) allein zwischen 2018 und 2021 eine alarmierende Zunahme der Fallzahlen von 726 auf 1.241. Eindeutige Befunde zu den Ursachen des Anstiegs der Fallzahlen können derzeit weder Studien noch Profis aus der Praxis liefern. Wer Experten befragt, erfährt aber zumindest von einigen Anhaltspunkten, die, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, dabei helfen, die Lage besser zu verstehen.

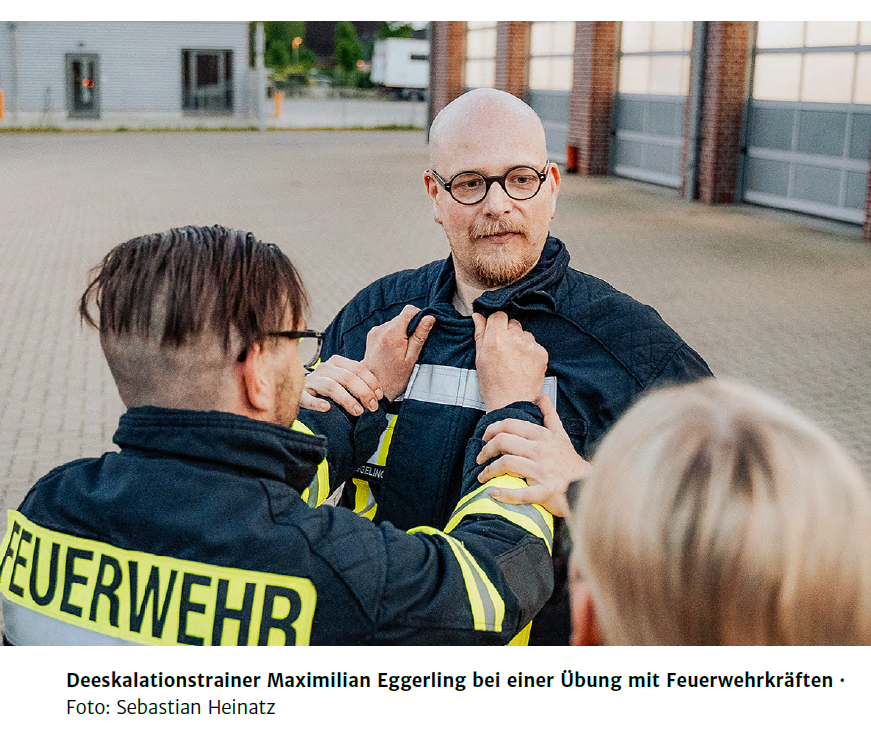

Max Eggeling hat selbst mehrere Jahre lang als Rettungssanitäter gearbeitet. Aktuell schult er als selbstständiger Coach Rettungskräfte im Umgang mit Aggressionen im Einsatz. Außerdem ist er ehrenamtlich als Zugführer und Einsatzleiter bei der Freiwilligen Feuerwehr in Lüneburg tätig. „Um das Problem der Gewalt gegen Rettungskräfte zu diskutieren, ist Silvester in Berlin oder Hamburg das denkbar schlechteste Beispiel“, sagt Eggeling. Die begangenen Straftaten müssten nun konsequent verfolgt werden. Silvester sei jedoch ein „absoluter Ausreißer“, eine Ausnahme von der Regel, die davon ablenkt, was sich im Arbeitsalltag der Rettungskräfte abspielt. Wo es meistens nicht um verabredeten Krawall geht, sondern um scheinbar banale Begegnungen, die gefährlich eskalieren. „Man sollte stattdessen darauf schauen, wie man diese Situationen verändern kann“, rät Eggeling.

„Leute in Extremsituationen“

Während seiner Tätigkeit im Rettungsdienst fing Eggeling mit dem Kampfsport an, weil er das Gefühl hatte, sich besser schützen zu müssen. Bei einem Einsatz schleuderte ein Mann ein Fahrrad auf seinen Kollegen. Der musste mit einem gebrochenen Bein in die Klinik. Zwar wurde Eggeling selbst nie zusammengeschlagen, aber beleidigt und bedroht, einmal auch festgehalten und zu Boden gerissen. Mit seinem heutigen Wissen als Coach sagt Eggeling: „Wir müssen uns klarmachen: Da treffen wir auf Leute in Extremsituationen.“ Schließlich rechnet morgens niemand damit, dass der eigene Vater abends einen Herzinfarkt erleidet: „In solchen Momenten ist die Zündschnur bei Betroffenen kürzer. Da können dann auch ansonsten friedliche Leute aggressiv reagieren.“ Es sei durchaus nachvollziehbar, dass besorgte Angehörige mitunter nicht verstehen, warum man ohne Blaulicht zum Krankenhaus fährt oder die Erstversorgung vermeintlich so lange dauert. Die Erfahrung hat Eggeling gelehrt: Viele Familien sind überhaupt nicht auf die Möglichkeit krisenhafter Ereignisse eingestellt. „Wenn dann ein Notfall eintritt, löst das eine Überforderung aus, die in Aggression und Gewalt umschlagen kann.“ Die Gefahr lauert demnach in vermeintlichen Routineeinsätzen.

Die Feuerwehr-Unfallkasse (FUK) in Niedersachsen hat vor zwei Jahren eine Umfrage unter den Freiwilligen Feuerwehren des Bundeslandes veröffentlicht, 2.500 Aktive haben daran teilgenommen. Ein Befund: Jeder Dritte hat schon Gewalt erfahren, sei es verbal oder körperlich. Eine aktuelle Folgeuntersuchung kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Durchaus überraschend: 85 Prozent waren Einzeltäter. „Auffällig ist, dass Gewalt in den allermeisten Fällen in Alltagssituationen ausbricht“, sagt der niedersächsische FUK-Direktor Thomas Wittschurky. Typischerweise passiere das bei Straßensperren. Da werde beleidigt und bedroht, ohne überhaupt den Grund für den Einsatz zu kennen. „Die Gewalt geht also von scheinbar ganz normalen Leuten aus“, sagt Wittschurky.

Das Spektrum reiche von Drohungen über den berühmten Mittelfinger bis zu sexuellen Belästigungen: „Einige Betroffene haben auch über drastische Gesundheitsschäden durch Verletzungen berichtet.“ Zu körperlicher Gewalt komme es meistens bei einer Straßensperre oder der Brandbekämpfung, so Wittschurky. Oftmals eskalieren Konflikte, wenn sich Menschen in ihrer Alltagsroutine gestört fühlen. Wenn sie nicht den gewohnten Weg zur Arbeit nehmen können oder ein Termin zu platzen droht. Offenkundig fällt es vielen schwer, persönliche Belange für wichtige öffentliche Interessen zurückzustellen. Leben zu retten hat Vorfahrt – dieser eigentlich selbstverständliche Grundkonsens wird offenbar immer häufiger infrage gestellt. Stattdessen wird an Einsatzorten gepöbelt, gespuckt und geschlagen.

Eine bundesweite empirische Untersuchung zum Thema hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) vorgelegt. Körperliche Gewalt erleben die allermeisten Rettungssanitäter oder Notärztinnen demnach seltener als ein- bis zweimal pro Monat, verbale Gewalt hingegen sehr viel häufiger. „Für uns war überraschend, dass die Gewalt in drei Viertel der Fälle von den Hilfsbedürftigen, also von Patienten selbst oder deren Angehörigen ausgeht“, sagt Professor Peter Sefrin, Co-Autor der Studie und Spezialist für Notfallmedizin beim DRK. Weil ihnen die Versorgung nicht schnell genug geht oder der Patient kurz Schmerzen verspürt, wenn mit einem Einstich in die Haut ein Zugang zur Versorgung gelegt wird. Sefrin kritisiert eine übergroße Anspruchshaltung in der Gesellschaft. Im Notfall sollen Schmerzen augenblicklich gelindert oder besser noch beseitigt werden. Wenn nicht, gibt es Ärger.

Weitere wichtige Ergebnisse der nicht repräsentativen DRK-Studie: Angriffe passieren nicht nur in Großstädten, sondern auch in mittleren und in Kleinstädten. Und nicht nur an sozialen Brennpunkten, sondern auch in bürgerlichen Wohngegenden. Zu Übergriffen kommt es vor allem abends und nachts sowie an den Wochenenden. „Ganz oft spielen Alkohol und Drogen eine Rolle, wenn es zu Gewalt kommt“, sagt Sefrin. „Wir konnten vor allem Jugendliche als Täter ausmachen, fast immer in Verbindung mit dem Konsum von Alkohol und Drogen.“ Auch in sogenannten gutbürgerlichen Stadtvierteln sind Täter, die Rettungskräfte attackieren, der Studie zufolge häufig alkoholisiert.

„Beleidigt, belästigt, bedroht“

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Studie „Gewalt gegen Rettungsdienstpersonal“, die im Jahr 2022 im Bundesgesundheitsblatt veröffentlicht wurde. Demnach wurden pro Woche durchschnittlich 29 Prozent des befragten Rettungspersonals beleidigt, belästigt oder verbal bedroht. Acht Prozent waren körperlichen Angriffen ausgesetzt. Die meisten Angriffe wurden ebenfalls Patienten und deren Angehörigen zugerechnet. Zwei Drittel der angreifenden Personen waren nach dem Eindruck der Betroffenen während der Tat alkoholisiert. Die empirischen Befunde zeigen: Es gibt nicht den einen typischen Fall, aber eben doch markante Muster. Einzeltäter und Gruppengewalt – beide Phänomene setzen Rettungskräften zu.

Notfallmediziner Sefrin benennt Risikofaktoren: „Die Zunahme von Gruppengewalt gegen Rettungskräfte ist ganz und gar nicht auf Silvester beschränkt. Auch Großveranstaltungen sind gefährliche Orte.“ Da bilden sich Gruppen, die miteinander in Streit geraten, immer auch unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. „Das Gewaltpotenzial rund um Volksfeste oder Sportveranstaltungen ist hoch“, sagt Sefrin. In der Vergangenheit seien Gewalttäter fast aus-schließlich männlich gewesen. Mittlerweile greifen Sefrin zufolge aber auch Frauen zu massiver Gewalt, werfen Flaschen oder ziehen an den Haaren. Als eine weitere Gefahrenzone benennt er die Bahnhöfe in Großstädten, wo vor allem an den Wochenenden gewaltbereite Menschen aufeinandertreffen. Außerdem sei fast immer Alkohol im Spiel, wenn Jugendliche nachts auf der Straße unterwegs sind.

Deeskalationstrainer Eggeling kennt beide Situationen aus eigener Erfahrung: die Eskalation bei einem Routineeinsatz, aber auch dynamische Gruppengewalt. Im vergangenen Sommer wurde sein Löschzug zu einem Kellerbrand in Lüneburg gerufen. Vor der brennenden Gaststätte stand eine große Menschenmenge auf der Straße. „Als ich, zuerst allein, am Einsatzort ankam, stand eine Gruppe von etwa zehn Leuten um mich rum und hat dann gegen den Einsatzwagen geschlagen. Da konnte es nur eine richtige Entscheidung geben: Rückzug“, sagt Eggeling. In solchen Momenten könnten auch professionelle Feuerwehrleute allein nichts ausrichten: „Da geht Eigenschutz vor.“ Dann ist es die Aufgabe der Polizei, Straftäter zu stoppen und Gewalttaten zu ermitteln. Allerdings, so Notfallmediziner Sefrin, verzichten Rettungskräfte nach Angriffen häufig auf eine Anzeige, weil viele der Zeitaufwand abschrecke. Oder weil sie davon ausgingen, dass es ohnehin nicht zu einer Verurteilung kommt. „Nur bei ganz massiver Gewalt wird überhaupt eine Tat angezeigt. Das ist die Praxis“, so Sefrin. Daher sei „von einer ganz hohen Dunkelziffer auszugehen“.

Experten halten härtere Strafen, die immer wieder gefordert werden, für ungeeignet, um die Gewalt zu stoppen. Die Autorinnen und Autoren der Studie „Gewalt gegen Rettungsdienstpersonal“ um die Soziologin Friederike Leuschner von der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden analysieren, dass die bereits erfolgten Erhöhungen des Strafrahmens für Angriffe auf Einsatzkräfte „in der Praxis nicht relevant“ seien. Die entsprechenden Delikte, deren schärfere Sanktionierung speziell die Berufsgruppen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste schützen soll, seien nämlich bereits durch andere Straftatbestände abgedeckt, deren Strafrahmen höher ist. So liegt die Höchststrafe für versuchten Mord – siehe den Fall in Ratingen – bei einer lebenslangen Haftstrafe. Gefährliche Körperverletzung kann mit bis zu zehn Jahren Haft geahndet werden. Massive Gewalt gegen Rettungspersonal kann also nach geltendem Strafrecht effektiv verfolgt werden. Zudem fehlt Leuschner zufolge ein wissenschaftlicher Nachweis, ob Strafverschärfungen überhaupt eine abschreckende Wirkung erzielen. Durch eine Gesetzesänderung im Jahr 2017 wurden Rettungskräfte mit der Polizei gleichgestellt. Seither sind auch nach Angriffen auf eine Rettungssanitäterin oder einen Feuerwehrmann Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs bei einer Dienst- oder Vollstreckungshandlung möglich. Dadurch können wie beschrieben schon jetzt schwere Gewalttaten, die von einer Gruppe oder mit einer Waffe verübt werden, mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden. Doch das sind absolute Ausnahmen. Da viele Taten wie beschrieben unter Alkoholeinfluss erfolgen, werden Strafen in der Praxis ohnehin sehr viel eher gemindert als ausgereizt.

„Weder allgemeine Appelle noch Gesetzesverschärfungen werden das Problem lösen“, sagt Notfallmediziner Sefrin. „Die gesetzlichen Regelungen sind absolut ausreichend, sollten aber auch konsequent angewendet werden.“ Wie bei vielen anderen Delikten dauert es auch bei Angriffen gegen Rettungskräfte mitunter lange, bis es zu einem Gerichtsprozess kommt – wenn überhaupt. Um Gewalt zu verhindern, bringe eine weitere Strafverschärfung gar nichts, ergänzt Eggeling. In seinen Seminaren schult er auch Feuerwehren in Deeskalation. Mit seinem praktischen Ansatz sorgt er bei Schulungen regelmäßig für Empörung unter den Kollegen. Einigen gilt er sogar als Nestbeschmutzer.

Denn Eggeling setzt bei seinem Deeskalationstraining nicht bei den Tätern an, sondern bei eigenen Handlungsoptionen. „Erst mal ist schwer zu verstehen, dass man als Opfer etwas ändern soll“, erklärt Eggeling. Aber aus der systemischen Psychologie sei bekannt, dass man das Verhalten anderer nur indirekt beeinflussen kann – nämlich durch sein eigenes Verhalten. Nur so lässt sich ein Konflikt entschärfen, wenn sich Ärger und Wut hochschaukeln. Der Coach sensibilisiert die Teilnehmenden seiner Seminare dafür, frühzeitig zu erkennen, wo und wie Gewalt entsteht. Er rät Einsatzkräften, immer auch die Umgebung im Blick zu haben, wo Angehörige und Schaulustige stehen: „Je früher ich das Potenzial zur Eskalation erkenne, desto größere Chancen bestehen, dass es nicht zum Äußersten kommt.“ Wenn jemand beispielsweise alle Ansagen ignoriere und trotzdem versuche, Absperrungen zu überwinden, empfiehlt Eggeling, unverzüglich die Polizei einzuschalten.

In seinen Kursen lernen die Kollegen, dass es im Einsatz durchaus Handlungsspielräume gibt, die sie anfangs nicht erkennen. „Wenn ich selbst aggressiv an einer Absperrung auftrete, werde ich eben nicht deeskalieren, sondern im Gegenteil schaukelt es sich dann hoch“, erklärt Eggeling. In jedem Löschzug gebe es immer auch Kollegen, die schnell hochfahren. „Wichtig ist, sich klarzumachen: Wir sind die Profis und müssen angemessen damit umgehen, wenn Menschen in Extremsituationen überreagieren und aggressiv werden.“ Viele Situationen lassen sich mit kleinen Korrekturen in der eigenen Ansprache entschärfen. An Straßenabsperrungen, wo regelmäßig Frust in Gewalt umschlägt, sollte nicht einfach gesagt werden: Hier ist gesperrt. Besser ist es zu erklären: Die Ortsdurchfahrt ist zwar wegen eines Einsatzes gesperrt, aber es gibt eine Umleitung. Die dauert zwar länger, führt aber sicher zum Ziel.

Hilfreich sei es, sich als Rettungskraft zu fragen: Was kann ich den Leuten in einer Stresssituation anbieten? „Wir müssen uns immer klarmachen, warum es zur Gewalt kommt“, sagt Eggeling. Der Dialyse-Patient, der regelmäßig nach ihnen geschlagen habe, weil er schwer an Alzheimer erkrankt war, konnte sein Verhalten ebenso wenig steuern wie der Drogenabhängige im kalten Entzug. „Es ist unsinnig, bei diesen Patientengruppen moralische Kriterien anzulegen oder nach härteren Strafen zu rufen“, sagt Eggeling. Damit seine Kollegen nicht panisch reagieren, wenn es trotz aller Bemühungen um Deeskalation doch zu Angriffen kommt, bringt Eggeling ihnen auch Befreiungs- und Ausweichtechniken zum Selbstschutz bei. In Umfragen äußern Betroffene immer wieder den Wunsch nach solchen Schulungen. Denn die Folgen von Gewalterfahrungen wirken auch ohne sichtbare Verletzungen lange nach: mit Schlaflosigkeit oder Flashbacks, bei denen traumatische Erlebnisse in Gedanken immer wieder quälend durchlebt werden. Trotz der großen Nachfrage wird Deeskalationsmanagement längst noch nicht flächendeckend für Rettungskräfte angeboten. Hier kann Prävention konkret ansetzen.

Aber es braucht auch Aufklärung in der Bevölkerung. Immer wieder kommt es vor, dass Eltern ihren Kindern das Feuerwehrfahrzeug zeigen möchten, während ein Brand gelöscht wird. Kitas und Schulen können vermitteln, dass Rettungseinsätze kein Familienspektakel sind. Darüber hinaus braucht es auch Aufklärung darüber, wer nach einem Notruf eigentlich zum Einsatzort eilt. Viele in seiner Region, so Zugführer Eggeling, wüssten gar nicht, dass es in Lüneburg keine Berufsfeuerwehr gibt. Der Kollege, der aktuell einen Brand bekämpft, hat womöglich gerade eben noch als Klempner ein defektes Rohr ausgewechselt. „In Deutschland sind über 90 Prozent der Feuerwehrleute ehrenamtlich tätig“, sagt Eggeling. „Das sind alles Profis, aber keine hauptamtlich Angestellten. Das weiß kaum jemand.“ Angefeindet werden also ganz häufig ausgerechnet diejenigen, die ihre Freizeit dafür opfern, um anderen zu helfen. Die Kommunen sind gefragt, sehr viel besser darüber zu informieren und auf diese Weise größeres Verständnis zu schaffen.

Aus seinen Erfahrungen bei der Feuerwehr regt Eggeling eine weitere Maßnahme an, von der er sich eine deutlich größere Akzeptanz für Rettungskräfte in der Bevölkerung erhofft. Er selbst hatte bei Einsätzen in der lokalen Heavy-Metal-Disco nie Probleme, weil er da viele Leute kennt. Und bei Notrufen in Stadtteilen mit einem hohen Migrationsanteil war er immer froh, wenn der türkischstämmige Kollege dabei war: „Der hat eine ganz andere Ansprache und einen besseren Zugang zu den Anwohnern gehabt.“ In der Region Lüneburg habe die Feuerwehr sowohl Geflüchtete als auch viele Frauen aufgenommen. Das wirke sich spürbar positiv aus und sei ein gutes Vorbild. Eggeling ist davon überzeugt: „Je breiter wir bei den Rettungskräften aufgestellt sind, umso besser.“

Michael Kraske