Meistens trifft Partnerschaftsgewalt Frauen – aber auch Männer werden Opfer. Was wissen wir über dieses Thema, über das eher selten und nur ungern gesprochen wird? Die Redaktion des WEISSEN RINGS hat in München und Oldenburg, in Dresden und Hannover, in Berlin und Mainz recherchiert.

Der verletzte Mann

Eisregen prasselt auf die weißgefrorenen Pflastersteine am Mainzer Schillerplatz. Frost klebt auch am Fastnachtsbrunnen und an den 200 Narrenfiguren, die den Bronzeturm bis auf neun Meter Höhe hinaufreichen. René, 39 Jahre alt, ein hochgewachsener Mann mit Vollbart und Zopf, blickt aus einem warmen Café hinaus auf das Winterbild und redet erst einmal übers Wetter. Ein bisschen Smalltalk, bevor er über das sprechen mag, über das Mann lieber nicht spricht: Männer als Opfer von Partnerschaftsgewalt.

I. Jeder zweite Mann

„Gewalt gegen Frauen nimmt zu“

„Vor allem Frauen sind betroffen“

„91,7 Prozent der Täter sind männlich“

So lauten die Schlagzeilen, wenn Politik und Polizei alljährlich die aktuellen Zahlen zur häuslichen Gewalt und zur Partnerschaftsgewalt vorstellen. Und es stimmt ja auch, in den allermeisten Fällen sind Frauen die Opfer. Für das Jahr 2022 zum Beispiel verzeichnet die Statistik des Bundeskriminalamtes 157.818 Betroffene von Partnerschaftsgewalt. 126.349-mal waren Frauen die Leidtragenden, das sind 80,1 Prozent. Männer kommen in der Berichterstattung kaum vor; falls doch, dann zumeist als Täter.

Aber es gibt sie trotzdem, die Männer, die Opfer von Partnerschaftsgewalt wurden. Laut Kriminalstatistik sind 19,9 Prozent der Betroffenen Männer. Männer wie René.

René ist für Geschäftstermine ein paar Tage in Rheinhessen unterwegs, er lebt mittlerweile in Norwegen. „In Norwegen machen sie vieles besser als die Deutschen“, deutet er an. Aber darüber werde man ja sicher später noch reden. Er blättert in der Speisekarte und bestellt sich einen Burger.

Die Zahlen des Bundeskriminalamtes bilden das sogenannte Hellfeld ab, also die Gewaltfälle, von denen die Polizei weiß. Eine neue Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) beleuchtet nun auch das Dunkelfeld. Für das Forschungsprojekt „Gewalt gegen Männer in Partnerschaften“ haben die Wissenschaftler die Antworten von 1.209 Männern im Alter zwischen 18 und 70 Jahren in einem Onlinefragebogen ausgewertet und kamen so unter anderem zu folgenden repräsentativen Ergebnissen:

• Jeder zweite Mann in Deutschland war im Lauf seines Lebens mindestens einmal von Partnerschaftsgewalt betroffen (54,1 Prozent der Befragten).

• Die meisten betroffenen Männer haben psychische Gewalt erlebt (39,8 Prozent). 29,8 Prozent der Befragten berichteten von körperlicher Gewalt.

• Zwei Drittel der betroffenen Männer gaben an, an den Folgen der erlebten Gewalt zu leiden.

Mehr als jeder zweite Mann, das klingt nach überraschend vielen betroffenen Männern. Die hohe Zahl hat zum einen damit zu tun, dass die Forscher aus Hannover mit einem „sehr weit gefassten Gewaltbegriff“ gearbeitet haben, wie Projektleiter Dr. Jonas Schemmel erklärt. So fragten sie zum Beispiel auch nach Gewaltformen wie aggressivem Anschreien, absichtlichem Zerstören von Gegenständen oder absichtlichem Wegstoßen. „Jeder Mensch stellt sich vielleicht etwas anderes unter Gewalt vor“, sagt Schemmel.

Zum anderen ist die hohe Zahl aber eben auch ein Indiz dafür, dass mehr Männer Gewalt in Partnerschaften erleben und mit deren Folgen umgehen müssen, als bislang angenommen wurde.

II. Renés Geschichte

„Es fing ganz harmlos an“, sagt René im Café am Schillerplatz.

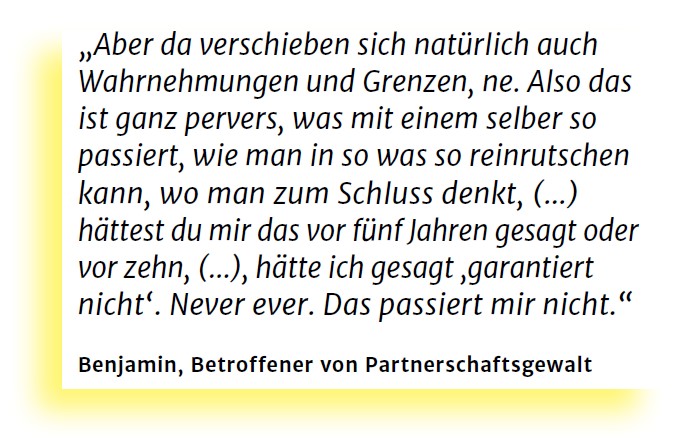

Vor ein paar Jahren, er wohnte noch in Koblenz, Rheinland-Pfalz, tauschte er mit einer Bekannten Nachrichten auf dem Smartphone aus. Ganz unverfänglich, sagt er. Seiner damaligen Partnerin passte das trotzdem nicht. Auf ihren Druck hin brach er den Kontakt zu der Bekannten ab. Jetzt wird alles wieder gut, dachte er.

Er irrte.

Die Forderung nach dem Kontaktabbruch war nur eine von zahlreichen Grenzüberschreitungen, die René erlebte. Von Wutausbruch zu Wutausbruch eskalierte die Situation immer mehr. Es dauerte Monate, bis er es schaffte, sich von seiner Freundin zu trennen. „Ich glaube, es war meinem damaligen Umfeld schon bewusst, dass diese Beziehung schwierig war“, sagt er.

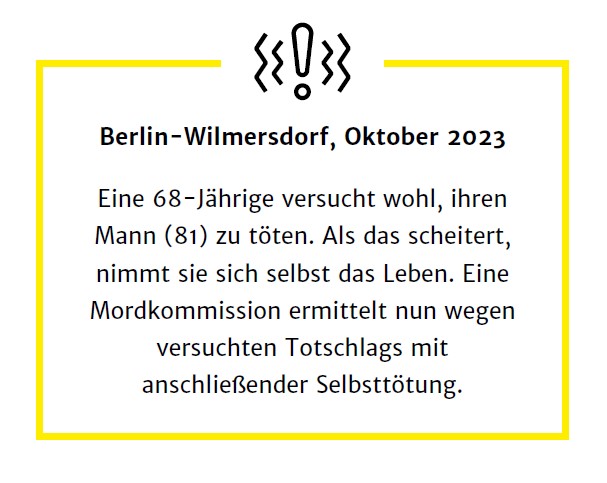

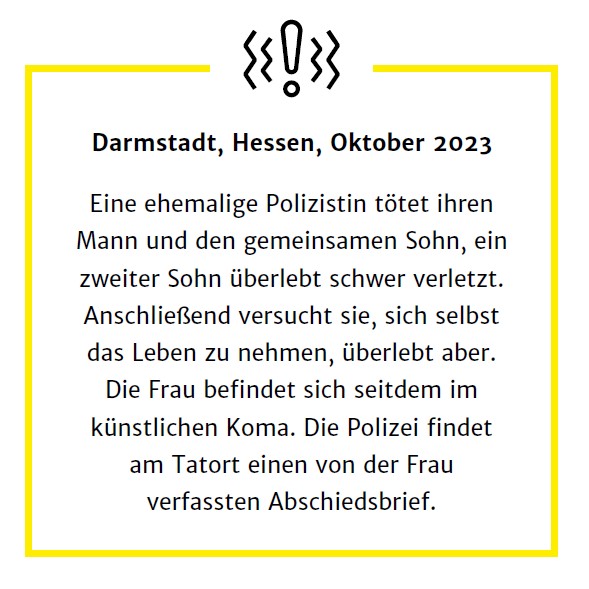

Ein paar Wochen später sollte es eine Aussprache zwischen ihm und seiner Partnerin geben, ein letztes Mal. Die letzte Aussprache – das ist etwas, wovor Gewaltforscher und Kriminalbeamte Betroffene von Beziehungsgewalt immer wieder warnen. Meistens warnen sie damit Frauen vor ihren gewalttätigen Männern.

Was genau bei diesem letzten Treffen passiert ist, möchte René nicht erzählen. Nur so viel: Es kam zu sexuellen Handlungen gegen seinen Willen, er traute sich aber auch nicht zu widersprechen. Als es vorbei ist, ist René wie gelähmt. Er findet keine Worte für das, was ihm widerfahren ist. „Dissoziiert und völlig verstört“ nennt er seinen damaligen Zustand, „ich konnte nicht reden und keinen Blickkontakt halten.“ Er konnte nur schreiben: Auf einem Zettel notierte er ein paar Worte, ein Freund verstand sie. „Dem war ja auch klar, in was für einer Beziehung ich da war“, sagt René. Der Freund fährt ihn in eine Klinik.

III. Vier Probleme

Wenn Männer Opfer von Partnerschaftsgewalt werden, stoßen sie häufig auf vier Probleme.

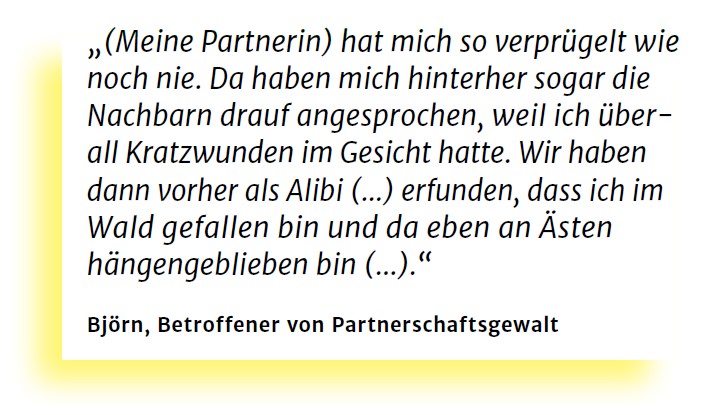

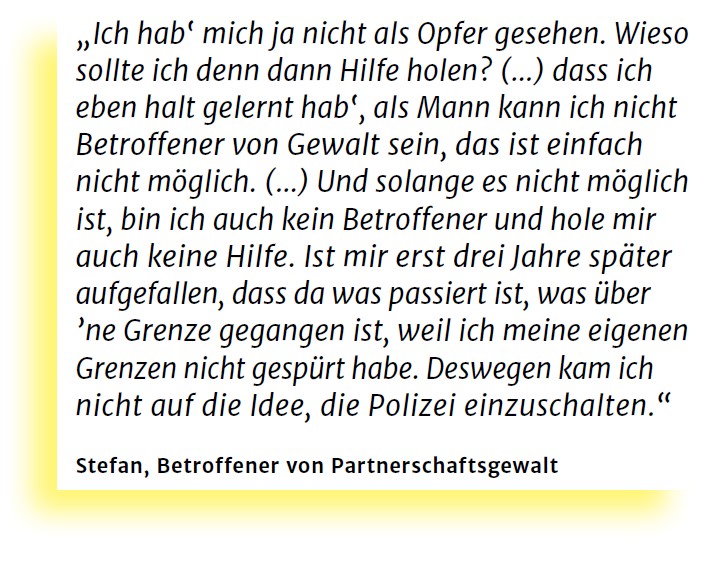

Problem Nummer 1: Männer begreifen oft nicht, was ihnen da passiert ist. War das tatsächlich Gewalt, was sie erlebt haben? Obwohl 66,7 Prozent der betroffenen Männer den Forschern des KFN sagten, dass sie an den Folgen ihrer Gewalterfahrung litten, gaben gleichzeitig 59 Prozent an, dass sie die Gewalt als „nicht so schlimm“ empfunden hätten. Weitere sieben bis acht Prozent sagten, sie hätten sich geschämt. Wer sich aber nicht als Opfer sieht oder sich zu sehr schämt und die Schuld allein bei sich selbst sucht, der holt sich keine Hilfe.

Problem Nummer 2: Wenn Männer erkannt haben, dass sie Hilfe brauchen, wissen sie häufig nicht, wo sie Hilfe finden können. Wer ist in Deutschland zuständig für gewaltbetroffene Männer? Für Männer überhaupt? Es gibt eine Frauenministerin, aber keinen Männerminister. Es gibt ein Hilfetelefon des Bundesfrauenministeriums „Gewalt gegen Frauen“, aber keines „Gewalt gegen Männer“. Es gibt eine App „Gewaltfrei in die Zukunft“ des Bundesjustizministeriums für „erwachsene Frauen und nonbinäre Personen“, aber keine für erwachsene Männer. Es gibt einen internationalen „Orange Day“ der Vereinten Nationen zur „Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“, aber keinen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Männer. An wen wendet Mann sich also?

„Für Männer gab es schlicht gar nichts“, erinnert sich René.

„Ich habe in einer Beziehung gelebt, in der ich Gewalt erfahren habe. In der ich geschlagen wurde“, sagt er. „Ich wollte nicht zurückschlagen und wusste nicht, was ich tun sollte.“ Nach dem Ende der Beziehung kontaktierte er die Polizei. „Dort wurde mir geraten, erst mal zu einem Hilfeverein zu gehen. Dort wurde mir gesagt, ich sei leider ,zu männlich‘. Überall, wo ich hingegangen bin, wurde mir das Gleiche erzählt.“

René beschreibt damit Problem Nummer 3: Nicht nur Männer verstehen oftmals nicht, was ihnen passiert ist – auch professionelle Helfer tun es mitunter nicht.

➡ Traditionelle Männerbilder: Die Schwäche der Superhelden

Echte Männer weinen nicht. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Happy wife, happy life. Männer sind stark, Männer lassen sich nie unterkriegen, der Mann muss seine Familie beschützen. Haben Polizisten Sätze wie diese im Sinn, wenn ein Mann ihnen berichtet, er sei das Opfer einer gewalttätigen Frau geworden?

In München läuft Christiane Feichtmeier mit ihrem Rucksack durch den einsetzenden Nieselregen zur Landesgeschäftsstelle der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Sie ist mit der Bahn aus dem nahen Tutzing angereist, um über Gewalt gegen Männer zu sprechen; nach dem Gespräch wird sie denselben Weg zurück nehmen, um als SPD-Politikerin über Gewalt gegen Frauen zu sprechen. Feichtmeier, 51 Jahre alt, trat 1990 als eine der ersten Frauen in die bayerische Polizei ein. Heute sitzt sie im Bundesvorstand der GdP, leitet dort seit elf Jahren die AG „Häusliche Gewalt“ und sagt: „Als Polizistinnen und Polizisten sind wir Teil der Gesellschaft und haben auch viele Stereotype in unseren Köpfen. Und das können wir nicht einfach abschalten, wenn wir im Dienst sind, das nehmen wir mit.“ Weiter sagt sie: „Ich glaube, sobald sich die Tür öffnet und die Frau verheult ist oder vielleicht ein blaues Auge hat oder blutet, dann gehen wir davon aus, dass sie das Opfer ist und der Mann der Täter.“

➡ Christiane Feichtmeier (GdP): „Wir als Polizei müssten mehr sensibilisiert werden“

Wie häufig stoßen gewaltbetroffene Männer auf taube Ohren, wenn sie bei der Polizei nach Hilfe fragen? Die Erkenntnisse der Wissenschaft dazu sind bislang dünn. Unter den gewaltbetroffenen Männern, die den Onlinefragebogen des KFN ausfüllten, hatten nur elf überhaupt Kontakt zur Polizei. Ihre Erfahrungen fielen gemischt aus. Drei Betroffene empfanden die angebotene Unterstützung als passend, vier konnten „teils / teils“ damit etwas anfangen, vier gar nichts. Vier Betroffene fühlten sich nicht ernst genommen von der Polizei, fünf fühlten sich für die Situation mitverantwortlich gemacht. In einem Interview berichtete ein Opfer den Forschern sogar, dass die Polizei ihn (als Täter) der Wohnung verwiesen habe, nachdem seine Partnerin ihn ebenfalls beschuldigt hätte.

➡ Lesen Sie auch: Wie die Polizei auf Beziehungsgewalt gegen Männer blickt

Die Redaktion des WEISSEN RINGS hat an alle 16 Bundesländer und an das Bundeskriminalamt einen Fragenkatalog zu den Erfahrungen der Polizei mit dem Thema Gewalt gegen Männer geschickt. Auf die Frage, welche Rolle Stereotype und der hohe Anteil von männlichen Tätern spielten, reflektiert die Berliner Senatsverwaltung selbstkritisch, dieser Aspekt spiegele sich „auch im polizeilichen Einsatzgeschehen wider, sodass bei männlichen Betroffenen möglicherweise der (…) Eindruck einstehen könnte, dass Männer zunächst eher als Täter eingeordnet werden“. In der Summe aber zeigen sich die Länder überzeugt, „sensibel“ und „geschlechtsneutral“ mit Gewaltbetroffenen umzugehen. Baden-Württemberg etwa beteuert, dass „geschlechtsbezogene Bedürfnisse von Opfern individuell berücksichtigt“ würden.

Vergleichsweise gut fielen die Erfahrungen der gewaltbetroffenen Männer mit Beratungsstellen aus. Mehr als zwei Drittel der Befragten gaben im KFN-Fragebogen an, dass sie die Unterstützung als schnell und unkompliziert empfunden hätten. Allerdings waren es auch hier nur 35 Männer, die überhaupt Kontakt aufgenommen hatten.

92,1 Prozent der betroffenen Männer hatten sich weder an die Polizei noch an eine Beratungsstelle gewandt.

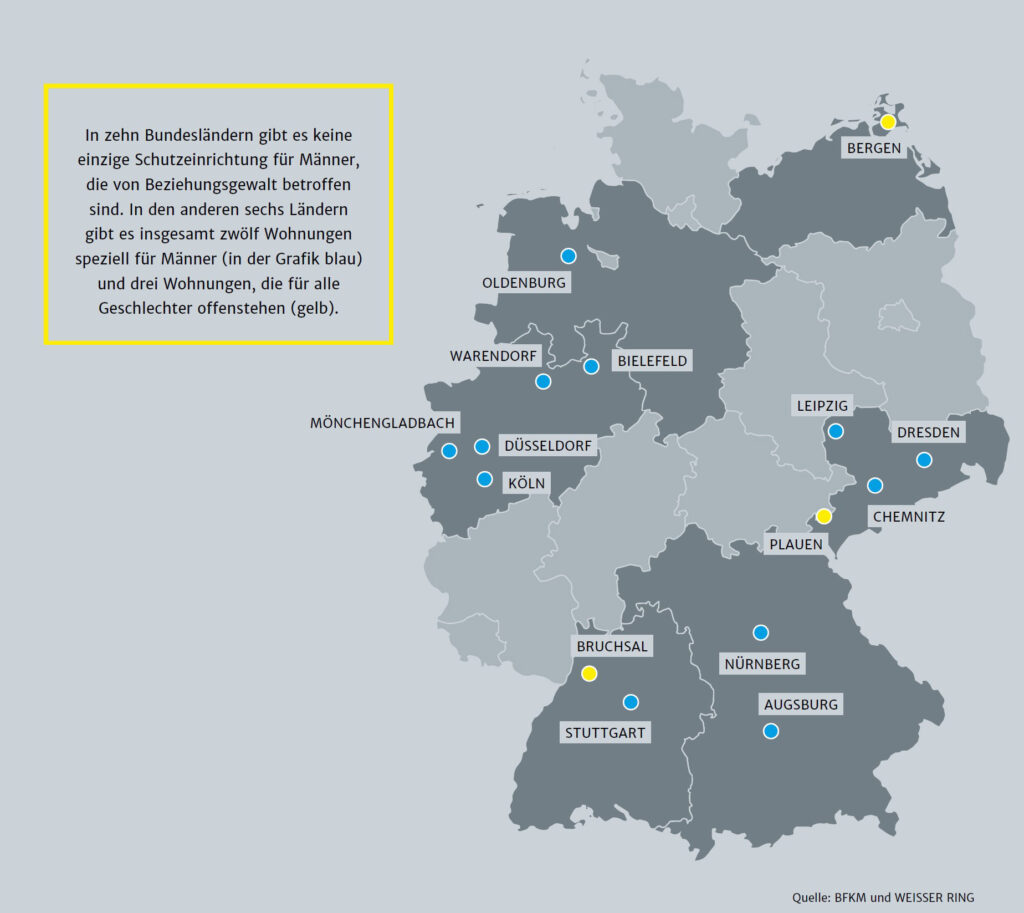

Aber selbst wenn Männer ihre Gewaltbetroffenheit verstanden haben, wenn sie eine zuständige Anlaufstelle gefunden haben, wenn die zuständige Anlaufstelle ebenfalls die Gewaltbetroffenheit verstanden hat und helfen will – dann scheitert die Hilfe oft an Problem Nummer 4: an der fehlenden Hilfsmöglichkeit. Lediglich zwölf Gewaltschutzeinrichtungen für Männer gibt es in Deutschland insgesamt, drei weitere nehmen sowohl Männer als auch Frauen auf. Im Ganzen gibt es nur 46 Schutzplätze bundesweit (Stand: Februar 2024).

IV. Kein Platz für Männer

In Dresden stapft Frank Scheinert, 63 Jahre alt, über Schneereste durch die Neustadt. Hier hat die Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz (BFKM) ihren Sitz, in einem Altbau mit einem balkonbreiten Spruchband vor dem 1. Stock: „Männerschutzwohnungen bundesweit!“ Wer in Deutschland zum Thema Partnerschaftsgewalt gegen Männer recherchiert, landet früher oder später in Dresden bei der BFKM und ihrem Leiter Frank Scheinert. Meistens früher.

Scheinert sagt: „Gewaltbetroffene Männer brauchen wie alle von Gewalt betroffenen Menschen ein Unterstützungsangebot.“ Die BFKM hat ausgerechnet, dass die Nachfrage von gewaltbetroffenen Männern nach Gewaltschutzplätzen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um zwei Drittel gestiegen ist: von 251 auf 421 Männer. Nur 99 Männer fanden einen Platz. Es gibt eine Deutschlandkarte der BFKM, auf der kleine blaue Punkte die Orte markieren, an denen es eine Männerschutzwohnung gibt. In zehn Bundesländern findet sich kein einziger Punkt. „Da muss dringend was passieren“, sagt Scheinert.

➡ BFKM-Chef Frank Scheinert: „Es ist unser Job, immer wieder die Hand zu heben“

Das allerdings ist gar nicht so einfach. Im Café am Mainzer Schillerplatz berichtet René: „Ich habe damals gedacht: Naja, es gibt keine Männerschutzwohnungen. Mir erschien das Konzept aber plausibel. Insbesondere, wenn man sich anguckt, dass bei häuslicher Gewalt die Polizei in unklaren Situationen tendenziell eher den Mann der Wohnung verweist und nicht die Frau. Dann steht der Mann da und hat auf einmal gar nichts mehr. Und ich dachte: Na gut, man kann ja eine Wohnung anbieten. Und ich war bereit, das ehrenamtlich zu stellen.“ René berichtet, dass er mit seiner Idee zur Gleichstellungsbeauftragten der Stadt gegangen sei; es habe mehrere Gespräche gegeben, polizeiliche Statistiken seien ausgewertet worden. Dann folgte die Ernüchterung. „Meinen Vorschlag unterstützte sie schon“, sagt René. „Sie wollte aber auch, dass die Einrichtung professionell geleitet wird. Und dafür bräuchte man Geld vom Land. Das gab es damals nicht. Und damit war das Thema dann gegessen.“

„Das ist ein dickes Brett, das wir da bohren“, sagt Frank Scheinert in Dresden. In 15 von 16 deutschen Bundesländern böten die Gleichstellungs- und Gewaltschutzförderrichtlinien keine Möglichkeit, Anträge für Männerarbeitsprojekte zu stellen. Ausnahme: Sachsen. Die BFKM hat nicht zufällig ihren Sitz in der sächsischen Hauptstadt. Von hier aus unterstützt sie Vorstöße für Männerprojekte und kümmert sich darum, „dass die Politik möglichst auch Mittel zur Verfügung stellt“, wie Scheinert es vorsichtig formuliert.

Die erste Männerschutzwohnung in Deutschland entstand gut 500 Kilometer nordwestlich von Dresden im niedersächsischen Oldenburg – ehrenamtlich geführt, ohne kommunale oder sonstige staatliche Zuschüsse. Dort hatte sich im Jahr 2000 der Verein Männer-Wohn-Hilfe gegründet mit dem Ziel „Schaffung eines Raumes für Männer, die aus eskalierten Situationen ihren Lebensort für eine gewisse Zeit wechseln wollen oder sollen“. 2002 zog der erste Mann ein. Seither ist die Wohnung durchgehend belegt.

Eine einzige Wohnung für ganz Niedersachsen. Platz für einen einzigen Mann, der maximal drei Monate bleiben darf.

In Sachsen rechnet Frank Scheinert bescheiden vor, dass es drei bis fünf Männerschutzwohnungen pro Bundesland geben sollte, „als nächsten Schritt“: jeweils drei in Berlin, Bremen, Hamburg und im Saarland, jeweils fünf in den anderen Bundesländern.

Die Redaktion des WEISSEN RINGS hat alle 16 Landesregierungen nach der Zahl der Schutzeinrichtungen für Männer in ihrem Bundesland gefragt und ob ein Ausbau geplant sei. Sechs der Länder, die keine Schutzeinrichtung vorhalten, teilten mit, dass es keine Pläne gebe, dies zu ändern. Andere Länder erklärten, dass zunächst der Bedarf an solchen Wohnungen geprüft werden müsse. „Bisher gibt es keine wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse darüber, ob ein Netz an ähnlich ausgerichteten Zufluchtsmöglichkeiten, wie es sie für gewaltbetroffene Frauen gibt, erforderlich ist“, antwortete etwa Hessen. „Weder die Polizeiliche Kriminalstatistik noch andere Studien – auch nicht international – weisen bisher auf eine entsprechende Gefährdung von Männern hin.“

➡ Nachgefragt: Warum viele Bundesländer keine Zufluchtsorte für Männer anbieten

Allein Nordrhein-Westfalen ist bislang den von Frank Scheinert erhofften „nächsten Schritt“ gegangen.

V. Stigma und Tabu

Am Pferdemarkt im Oldenburger Stadtzentrum kann man in einem schmalen Haus Wolfgang Rosenthal treffen, Jahrgang 1958, Vorsitzender des Vereins Männer-Wohn-Hilfe. Er sagt: „Diese 20 Jahre, die waren so was von interessant irgendwie, was wir für neue Blickwinkel auf Männlichkeit bekommen haben in dieser Zeit.“

Der erste Bewohner des Oldenburger Männerhauses: ein wohlsituierter Rentner. „Das hätten wir uns jetzt auch nicht so ausgedacht“, sagt Rosenthal. Am häufigsten erlebe er Akademiker als Bewohner, „42 Jahre alt, zwei Kinder“. Die zweithäufigste Gruppe, „so mit 25 Prozent“, bildeten Männer ohne Ausbildung, in der Regel arbeitslos, mehrere Kinder, keine stabile Beziehung, Ende 20, Anfang 30.

➡ Ruhe im Karton: Wie in Oldenburg Deutschlands erste Männerschutzwohnung entstand

Rückschlüsse auf eine Gruppe mit signifikant hoher Gewaltbetroffenheit lassen sich aus diesen Beobachtungen aber keine ziehen. Das bestätigen auch die KFN-Forscher, indem sie zusammenfassend feststellen, „dass es keine typischen Opfer gibt und Gewalt gegen Männer in Partnerschaften ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist“.

„Menschen, die sich bei mir melden, sagen oft: Schön, dass du drüber redest, weil mir das auch passiert ist“, sagt René in Mainz. Wenn jeder zweite Mann schon mal eine Form von Partnerschaftsgewalt erlebt hat, dann bedeutet das, betroffene Männer gibt es überall und in allen gesellschaftlichen Kreisen.

René tritt deshalb immer mit seinem echten Namen auf, wenn er seine Geschichte in der Öffentlichkeit erzählt: René Pickhardt. „Weil ich gesagt habe, das sollte eigentlich gar kein Tabuthema sein“, sagt er. „Weil es mir wichtig war, das Stigma und das Tabu zu brechen und zu sagen: So war das halt. Das kann dir doch auch passieren!“

VI. Auf der Suche nach Lösungen

Die Forscher aus Niedersachsen haben die Männer nicht nur nach Gewalt gefragt, die sie erlebt haben – sie fragten sie auch nach Gewalt, die sie ausgeübt haben. Das Ergebnis ist ein weiterer überraschender Befund: 39,5 Prozent der von physischer oder psychischer Gewalt betroffenen Teilnehmer der Onlinebefragung waren sowohl schon mal Opfer als auch Täter. Der Fachbegriff dafür lautet „Victim-Offender-Overlap“, Opfer-Täter-Überschneidung.

Was bedeutet dieser Befund für die Unterstützung von gewaltbetroffenen Männern in Partnerschaften?

Björn Süfke leitet das „Hilfetelefon Gewalt an Männern“ bei der Bielefelder Männerberatung „man-o-mann“, er lacht kurz auf und schüttelt den Kopf, dann sagt er: „Es wäre ja geradezu zynisch zu sagen: Wenn beide ein Problem haben, dann helfen wir ihnen nicht!“ Der Befund bedeutet, dass Opferhilfe mitunter eben auch Täterarbeit heißt.

An einem Donnerstag im Februar steht Süfke, Jahrgang 1972, in einem würfelförmigen Bürobau im Hannoveraner Stadtteil List, vor ihm sitzen knapp 50 Menschen: Wissenschaftler, Vertreter von Polizei, BFKM, Hilfsreinrichtungen wie dem WEISSEN RING. Der Bürobau ist der Sitz des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, soeben hat Projektleiter Jonas Schemmel die Ergebnisse der Studie vorgestellt, jetzt schließt sich eine Podiumsdiskussion an, Süfke ist einer der Teilnehmer. Es geht um Fragen wie: Was fängt man mit den Erkenntnissen aus der Studie an? Wie hilft man betroffenen Männern am besten? Wie löst man das Problem „Partnerschaftsgewalt gegen Männer“?

Schemmel berichtet, was passiert sei, als er einer guten Freundin von seinem Forschungsprojekt „Gewalt gegen Männer“ erzählte: „Sie hat gelacht.“ Das sind die dicken Bretter, die es zu bohren gilt.

➡ KFN-Studie: Fakten und Zahlen zur Untersuchung von Partnerschaftsgewalt gegen Männer

Vielleicht wollten die Forscher aus Niedersachsen deshalb nicht einfach nur nackte Zahlen und Fakten vorlegen. Bei einem Fachtag mit Expertinnen und Experten aus Bereichen wie Opferhilfe, Kriminalprävention und Psychologie erarbeiteten sie acht „Handlungsempfehlungen“, die Eingang in die Studie fanden. Darunter finden sich zum Beispiel Vorschläge wie:

• der Ausbau des Beratungsangebots für Männer,

• die Schaffung von Männerhäusern,

• eine Kampagne, die die Öffentlichkeit für das Thema Partnerschaftsgewalt auch gegen Männer sensibilisiert.

„Ja“, sagt Björn Süfke von „man-o-mann“, „ich habe die Handlungsempfehlungen gelesen. Das ist perfekt!“ Er lächelt, dann sagt er: „Aber sieben der acht Punkte kosten Geld.“

Aktuell stehe Mann noch ganz am Anfang. Süfke nennt ein Beispiel, die Männerberatung in Deutschland. „Wir sind so klein“, sagt er. Wenn die Beratungsstelle eine Pressemitteilung veröffentliche, kämen am nächsten Tag dreimal so viele Anrufe rein. „Die kommen aber nicht durch“, sagte Süfke. Weil es nur eine einzige Leitung mit einem einzigen Berater gebe.

VII. Miteinander, nicht gegeneinander

Die achte Empfehlung in der KFN-Studie lautet: „Beim Kampf gegen Partnerschaftsgewalt dürfen nicht beide Geschlechter gegeneinander ausgespielt werden.“

In Berlin, seinem Wohnort, sitzt Studienleiter Jonas Schemmel, 36 Jahre alt, vor seinem Rechner. Wegen des Bahnstreiks ist das Interview ins Internet verlagert, und er sagt in die Kamera: „Gewalt gegen Männer macht Gewalt gegen Frauen nicht ungeschehen und andersherum.“ Er kennt die „sehr kontroversen Diskussionen“ und Vergleiche zwischen Gewalt gegen Frauen und gegen Männer. Zur Frontenbildung wollten die Wissenschaftler mit ihrer Untersuchung keinesfalls beitragen, im Gegenteil. Der Psychologe weist noch einmal ausdrücklich auf die Perspektive der Opfer hin: „Es hilft einem gewaltbetroffenen Mann ja nicht, wenn er hört: Na ja, aber das ist relativ selten und meistens sind ja die Frauen die Opfer.“

➡ KFN-Studienleiter Schemmel: „Das fehlende Selbstverständnis als Opfer spielt eine zentrale Rolle“

Es hilft einem männlichen Opfer auch nicht bei der Suche nach Unterstützung, wenn er Beratungsstellen für Frauen, Hilfetelefone für Frauen oder Gewaltfrei-Apps für Frauen findet. Es hilft ihm nicht, wenn die zuständigen Behörden erst auf Nachfrage sagen, das Thema Gewalt gegen Männer würde bei ihnen „mitbehandelt“ (Innenministerium Sachsen-Anhalt). Oder wenn Frauenministerin Lisa Paus auf Nachfrage erklärt, die Unterstützung von Gewaltbetroffenen schließe „selbstverständlich“ auch männliche Opfer mit ein.

Im Café am Mainzer Schillerplatz sagt René, er wünsche sich für Deutschland ein „geschlechtersensibles“ Hilfesystem wie in Norwegen. Wer dort zum Beispiel als Gewaltbetroffener die Internetseite des Krisenzentrums der Region Gjøvik aufrufe, findet sofort eine Weiterleitung zu einem Bereich für Frauen, für Männer und für Kinder. Über dem Bereich „Männer“ steht: „Männer, die Opfer von Gewalt geworden sind, bezeichnen die psychische Gewalt oft als das Schlimmste. Väter leben oft um der Kinder willen in solchen Beziehungen, oft haben sie Angst davor, dass ihnen nicht geglaubt wird oder dass sie die Fürsorge für die Kinder verlieren.“

➡ Ministerin Lisa Paus: „Ich führe das Gesellschaftsministerium – und das ist auch für Männer da“

René machte eine Therapie. Eine Zeitlang schrieb er Blogartikel und Gastbeiträge für Zeitungen, heute gibt er Interviews und zeigt sein Gesicht bei Kampagnen gegen häusliche Gewalt. Einmal, er lebte noch in Deutschland, stand ein Hasskommentar unter einem YouTube-Video, das er aufgenommen hatte. Sinngemäß hieß es darin, alle Männer sollen sterben. „Ich bin ja durchaus für freie Meinungsäußerung, aber das war zu viel“, sagt René. Er ging zur Polizei, stand vor einer Polizistin. „Die Polizistin hat erst mal gegrinst, als sie den Kommentar gelesen hat. Ich musste dann schon sehr lange darauf pochen, dass die Anzeige aufgenommen wird.“

Er hörte nie wieder von der Polizei.

Christian J. Ahlers, Karsten Krogmann und Nina Lenhardt

Alle Texte der Recherche im Überblick:

➡ Ruhe im Karton: Wie in Oldenburg Deutschlands erste Männerschutzwohnung entstand

➡ Nachgefragt: Warum viele Bundesländer keine Zufluchtsorte für Männer anbieten

➡ Ministerin Lisa Paus: „Ich führe das Gesellschaftsministerium – und das ist auch für Männer da“

➡ BFKM-Chef Frank Scheinert: „Es ist unser Job, immer wieder die Hand zu heben“

➡ Nachgefragt: Wie die Polizei auf Beziehungsgewalt gegen Männer blickt

➡ Christiane Feichtmeier (GdP): „Wir als Polizei müssten mehr sensibilisiert werden“

➡ Traditionelle Männerbilder: Die Schwäche der Superhelden

➡ KFN-Studie: Fakten und Zahlen zur Untersuchung von Partnerschaftsgewalt gegen Männer

➡ KFN-Studienleiter Schemmel: „Das fehlende Selbstverständnis als Opfer spielt eine zentrale Rolle“