Dass ein wohlsituierter Rentner der erste Bewohner wird, damit hatten Wolfgang Rosenthal und seine Kollegen damals, 2002, nun wirklich nicht gerechnet. Erst eine Woche zuvor hatten die sechs Oldenburger etwas eröffnet, das es so in Deutschland noch nicht gab: eine Wohnung, in der Männer in schwierigen Lebensphasen Unterschlupf finden können.

Der Senior hatte seine Kinder in Hamburg besucht. Als er wieder zu Hause im Nordwesten ankam, stand er vor einer verschlossenen Tür, seine Frau ließ ihn nicht rein. Auch die herbeigerufene Polizei konnte nicht weiterhelfen. Dann gehe er eben in ein Hotel, übergangsweise, sagte sich der Mann – und stellte dort fest, dass seine Frau auch sämtliche Konten geplündert hatte. Rund 200.000 Euro waren weg, und der Mann hatte gar nichts mehr. Ein Polizist erinnerte sich an die neue Schutzwohnung und brachte ihn dorthin. Heute liegen Flyer in den Dienstwagen und Dienststellen aus.

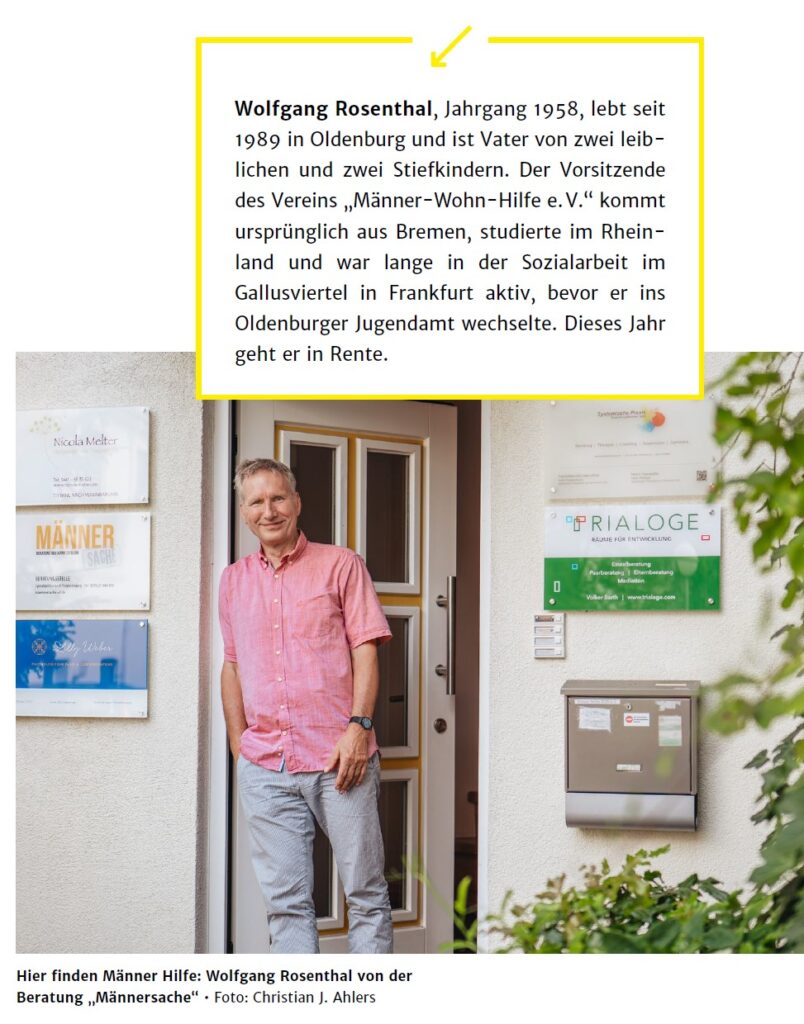

21 Jahre später bittet Wolfgang Rosenthal bei Sonnenschein zur Tür herein. Rosenthal ist Mitte 60, ein sportlicher Mann mit grau meliertem Haar, einem freundlichen Lächeln und unverblümten Worten auf den Lippen. Eigentlich arbeitet er im Jugendamt der Stadt, hier in der Beratung engagiert er sich ehrenamtlich, „so 20 Stunden im Monat“, sagt er.

Das schmale Haus liegt etwas abseits des Pferdemarktes im Herzen von Oldenburg, in zweiter Reihe hinter einer kubanischen Bar. Um die Eingangstür herum sind sechs Schilder angebracht, auf einem steht in gelben Buchstaben: „Männersache“. Eine Beratung von Männern für Männer. Im Zentrum der Stadt, und doch etwas versteckt.

Der hölzerne Dielenboden knarzt bei jedem Schritt, maritime Muster ziehen sich die Wand entlang bis zu den Toilettentüren, an denen jeweils eine kleine Plakette klebt: „Passenger“ steht auf der einen, „Landgang“ auf der anderen. Daneben hängt ein schwarzweißes Foto. Ein älterer Herr sitzt auf dem Schoß eines anderen, die Arme um dessen Hals geschlungen. Über dem Porträt steht die Frage „Warum Kinder Zärtlichkeit brauchen?“, die Antwort daneben: „Damit sie keine Drogen nehmen“. Die Männer lächeln in die Kamera.

Es war um die Jahrtausendwende herum, als Wolfgang Rosenthal zufällig einen Fernsehbeitrag über die Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes in Österreich sah. Als die Reporterin eine Staatsministerin fragte, welche Hilfsangebote es denn für betroffene Männer gebe, stutzte die Politikerin kurz und antwortete, das sei ja kein Problem. „Na ja“, sagte sich Rosenthal, „wenn ich von heute auf morgen mein Zuhause verlassen müsste, dann hätte ich schon ein Problem.“ In Deutschland sei die Situation nicht anders gewesen, im Gegenteil.

LINK

Heute bezeichnet Rosenthal das Interview als „Initialzündung“. Wenn der Staat es nicht mache, dann müsse man es eben selbst machen. Gemeinsam mit fünf Mitstreitern – „eine gute Mischung aus unterschiedlichen Charakteren und Stärken“ – gründete er im Jahr 2000 den Verein „Männer-Wohn-Hilfe e. V.“, aus dem später die Beratungsstelle „Männersache“ hervorging. 2002 eröffneten sie die erste Männerschutzwohnung Deutschlands.

Hier soll der Gewaltkreislauf unterbrochen werden, bevor ein Partnerschaftsstreit eskaliert. Oder, wie Rosenthal es formuliert: damit „erst mal Ruhe im Karton ist“. Es sei nicht nur ein Ort für abgewiesene Männer geworden, betont Rosenthal, der auch Vorsitzender des Vereins ist, sondern eher ein Ort für Männer, die sich trennen wollen, ein präventiver Ansatz. „Damit Betroffene nicht hinterher sagen können, sie hätten ja keine Wahl gehabt“, sagt Rosenthal. Selbstrechtfertigenden Sprüchen wie „Ich musste ja zu Hause bleiben, und die Alte hat mich so genervt, da musste ich draufhauen“ solle so das Wasser abgegraben werden.

Die Wohnung liegt ein paar Hundert Meter Luftlinie nördlich von der Beratungsstelle entfernt. Zweieinhalb Zimmer, quadratischer Grundriss, großer Wohnbereich, dazu Schlafzimmer, Küche, Flur, Badezimmer. Männer, die hier einziehen, haben bis zu drei Monate Zeit, ihr Leben ohne Druck neu zu ordnen. Bezahlen müssen sie das selbst, 90 Euro pro Woche, 360 Euro im Monat. „Dafür bekommt man in Oldenburg nirgendwo eine auch nur annähernd so große Wohnung“, ist Rosenthal überzeugt. Das funktioniert, weil eine Wohnbaugesellschaft auf die Miete verzichtet, nur die Nebenkosten muss der Verein als Träger finanzieren, querfinanziert durch die Männer. „Die Wohnung ist schon gut ausgestattet“, sagt Rosenthal, letztes Jahr sei erst eine neue Einbauküche installiert worden. Die alte habe immerhin fast 15 Jahre gehalten.

„Wir sind quasi durchgehend ausgebucht“, sagt Rosenthal. Dabei habe es vor der Eröffnung noch Diskussionen gegeben. Es gebe doch schon eine Obdachlosen-Hilfe, was brauche man noch mehr, fragten damals Skeptiker. Manche behaupteten, Männer würden eh nicht zu Beratungen gehen. Sie lagen falsch.

Schon eine Woche nach der Eröffnung zog der erste Gast ein. Seitdem ist die Wohnung quasi ausgebucht. Vor allem im Februar und März würden sich viele Hilfesuchende melden. Rosenthal vermutet, dass es über die Weihnachtstage öfter „Stress“ gebe, die Paare es dann noch mal probierten und feststellen würden, dass es doch nicht funktioniert.

Rosenthal hat zwei größere Gruppen von Klienten identifiziert:

Der „Standardbesucher“, der bis zu 40 Prozent der Gäste ausmacht, ist Akademiker, um die 42 Jahre alt und hat zwei Kinder. Das Problem sei hier oft, den verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden: „Kindern, Arbeitgeber, Freunden, der eigenen Karriere – und der Selbstverwirklichung“.

Den zweiten Typ beschreibt er so: zwischen 25 und 35 Jahre alt, keine Ausbildung, arbeitslos, zwei, drei Kinder, keine stabilen Beziehungen, stattdessen häufig wechselnde Partnerinnen. Oder, wie Rosenthal es ausdrückt: „Frauenhopper“, die alles nicht so richtig gut „auf die Kette“ kriegen.

Die meisten Männer nehmen das Angebot oft positiv verwundert auf: „Wie, das gibt es nur für mich?“ Rosenthal kennt die Vorurteile, Männer könnten nicht reden, aber da wisse er ziemlich genau, „was das Huhn und was das Ei“ sei: „Wenn Männer nie erleben, dass das, was sie persönlich erzählen, auf Resonanz trifft, dann hören sie auch auf zu reden.“ Hier setzen die Männerberater an.

LINK

Sie machen einen Deal mit den Männern, und der geht so: Ihr kriegt die Wohnung, ihr unterschreibt den Nutzungsvertrag, und da stehen die Rechte und Pflichten (pfleglicher Umgang mit dem Inventar, fairer Umgang miteinander, Arbeit an sich selbst) ganz klar drin. „Wir versuchen die Leute in die Lage zu versetzen, wieder über ihr eigenes Leben zu bestimmen, Einfluss darauf zu nehmen“, sagt Rosenthal. Das Zauberwort: Selbstwirksamkeit. Es gebe zwar auch Psychotherapeuten im Team, der Oldenburger Ansatz sei aber nicht therapeutisch, sondern „die klassische Beratung“, um den Männern einen Zugang zum gesamten Hilfesystem bieten zu können.

Nur wenige haben Gewalt in der Beziehung erlebt. Rosenthal und seine Kollegen haben die Erfahrung gemacht, dass diejenigen allerdings „eher ein Problem damit haben, sich als Opfer zu sehen“. Sie grenzten das aus, überspielten ihre Notsituation. Das sei ein guter Schutzmechanismus, sagt Rosenthal, der überzeugt ist, dass „die allermeisten Männer in ihrem Leben irgendeine Form von körperlicher Gewalt erlebt haben“. Das zeige auch die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik: Wenn es um Kriminalität geht, gehe es meistens um Männer als Opfer und Täter. Ausnahme: häusliche Gewalt. Die Kombination „Männer und Gewalt“ werde eben als normal wahrgenommen.

Die explodierten Mietpreise und der große Andrang auf dem Wohnungsmarkt in der Huntestadt erschweren vielen Männern den Neuanfang. „Viele Menschen hier in Oldenburg suchen unter normalen Bedingungen ja schon ein halbes bis dreiviertel Jahr“, sagt Rosenthal. Dank ihrer guten Vernetzung hätten die Ehrenamtlichen aber bisher alle Klienten unterbekommen, auch wenn es manchmal schwierig sei. Kinder werden allerdings nur sehr selten in der Wohnung aufgenommen. Einen Grund dafür sieht der Männerberater in der klassischen Rollenverteilung: Die Kinder leben bei der Mutter und besuchen ihren Vater eher über das Wochenende.

Die vergangenen 20 Jahre seien „so was von interessant“ gewesen, resümiert Wolfgang Rosenthal, das gesamte Team habe „ganz neue Blickwinkel auf Männlichkeit bekommen“ in dieser Zeit. Vor allem mit einem Aspekt hatten die Berater nicht gerechnet: Zwangsverheiratungen.

Dabei würden viele Menschen vor allem an die Frauen denken, so sei es ihm früher auch ergangen, sagt der Männerberater. Doch immer wieder würden sich junge Männer zwischen 18 und 23 Jahren bei der „Männersache“ melden, die der arrangierten Ehe entfliehen wollen. Da die meisten allerdings noch nie allein gelebt haben, können sie nicht in der Wohnung untergebracht werden.

„Wir hatten einen Mann hier, der sich eine Zeit lang bei uns versteckt hat, weil er keinen sogenannten Ehrenmord begehen wollte“, sagt Rosenthal. „Der entsprach zwar nicht unbedingt so der Kernklientel, für die wir da sind, aber – so what?“, sagt Rosenthal. Als kleiner Verein hätten die Oldenburger einen eigenen Entscheidungsspielraum. „Und Aussteiger aus dem patriarchalen System sind uns immer willkommen.“

Im Flur der Beratungsstelle hängt noch ein weiteres Schwarzweißfoto, ein Plakat zur Ausstellung „La vie – en passant“ (deutsch: „Leben – im Vorbeigehen“) des französischen Fotografen Willy Ronis, die 2005 in Oldenburg zu sehen war. Die Aufnahme aus dem Jahr 1957 zeigt eine Frau, die über die Dächer von Paris schaut, in der Ferne ist der Eiffelturm zu sehen. Neben ihr steht ein Mann, der ihr liebevoll etwas ins Ohr flüstert.

Christian J. Ahlers

Alle Texte der Recherche im Überblick:

➡ #WRstory: Wenn Männer Opfer von Partnerschaftsgewalt werden

➡ Ruhe im Karton: Wie in Oldenburg Deutschlands erste Männerschutzwohnung entstand

➡ Nachgefragt: Warum viele Bundesländer keine Zufluchtsorte für Männer anbieten

➡ Ministerin Lisa Paus: „Ich führe das Gesellschaftsministerium – und das ist auch für Männer da“

➡ BFKM-Chef Frank Scheinert: „Es ist unser Job, immer wieder die Hand zu heben“

➡ Nachgefragt: Wie die Polizei auf Beziehungsgewalt gegen Männer blickt

➡ Christiane Feichtmeier (GdP): „Wir als Polizei müssten mehr sensibilisiert werden“

➡ Traditionelle Männerbilder: Die Schwäche der Superhelden

➡ KFN-Studie: Fakten und Zahlen zur Untersuchung von Partnerschaftsgewalt gegen Männer

➡ KFN-Studienleiter Schemmel: „Das fehlende Selbstverständnis als Opfer spielt eine zentrale Rolle“