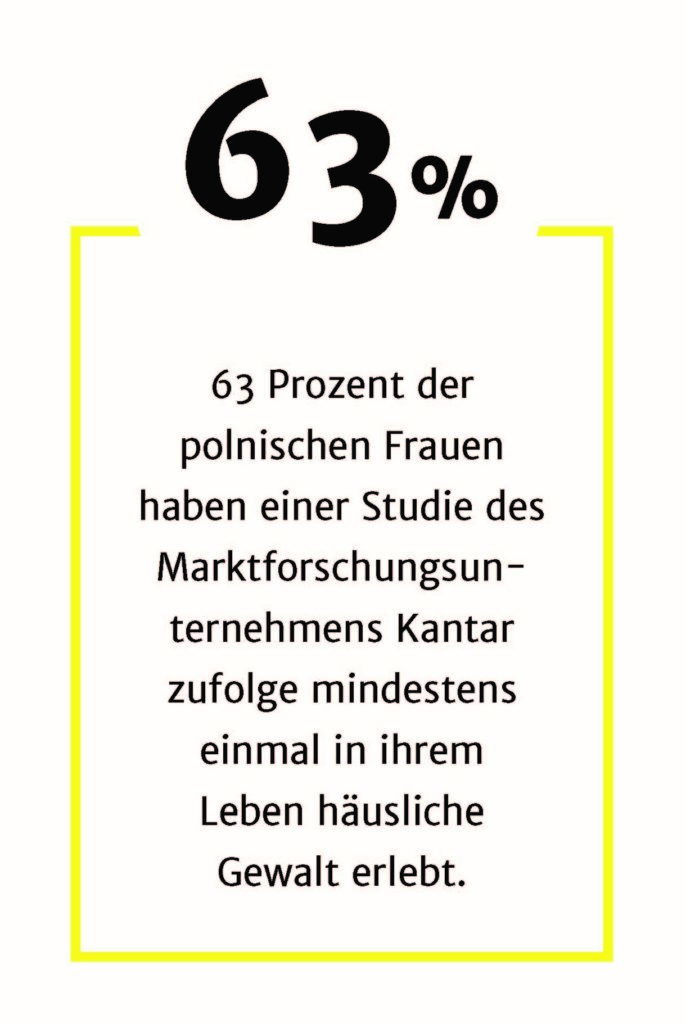

63 Prozent der polnischen Frauen haben einer Studie des Marktforschungsunternehmens Kantar zufolge mindestens einmal in ihrem Leben häusliche Gewalt erlebt. Das polnische Familienministerium hatte die Studie 2019 in Auftrag gegeben. Veröffentlicht wurde sie jedoch erst durch Journalisten des Onlineportals Gazeta.pl. Die rechtskonservative polnische Regierung hielt die Studie unter Verschluss.

Der Leak der Studie im Sommer 2020 fällt in eine Zeit, in der Frauenrechts-Aktivistinnen, Menschenrechtler und Politikerinnen aus ganz Europa einen kritischen Blick nach Polen richten. Ende Juli kündigte der polnische Justizminister Zbigniew Ziobro an, Polens Austritt aus der Istanbul-Konvention in die Wege zu leiten. Wenige Tage später legte Premierminister Mateusz Morawiecki einen langsameren Gang ein und beauftragte zunächst den Verfassungsgerichtshof mit einer Prüfung, ob die Konvention gegen häusliche Gewalt in Einklang mit Polens Verfassung steht. Ob Polen den Vertrag tatsächlich aufkündigen wird, ist seitdem unklar. Die Weichen sind jedoch gestellt.

Das „störende“ Geschlecht

Justizminister Ziobro erklärte, er wolle keinesfalls die rechtliche Lage für Opfer häuslicher Gewalt verschlechtern. Vielmehr gehe es ihm um „ideologische Bestimmungen“ in der Konvention. Ihn stört etwa, dass die Konvention nicht nur vom biologischen, sondern auch vom sozialen Geschlecht ausgeht. Und davon, dass Geschlechterrollen nicht angeboren, sondern sozial konstruiert sind. Außerdem brauche Polen die Konvention gar nicht, da das polnische Recht zum Schutz von Frauen vor Gewalt vorbildlich und ein Modell für andere Länder sei, zitierte der Fernsehsender Polsat den Minister.

Urszula Nowakowska widerspricht Ziobro in diesem Punkt vehement. Das polnische Opferschutzsystem sei seit Jahren lückenhaft und werde den Bedürfnissen gewaltbetroffener Frauen nicht gerecht, meint die Gründerin des Frauenrechts-Zentrums Centrum Praw Kobiet. „Es fehlt nach wie vor an spezialisierten Einrichtungen zur umfassenden Unterstützung von Gewaltopfern“, erklärt sie. „Strafverfolgungs- und Justizbehörden lassen sich in ihrem Vorgehen oft von schädlichen Stereotypen leiten, die Frauen erneut zu Opfern machen.“ In der juristischen Verfolgung von Vergewaltigungen hinke das polnische Recht der Istanbul-Konvention weit hinterher.

Der Schutz von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt sei in Polen weiterhin unzureichend, erklärte auch der polnische Menschenrechtsbeauftragte Adam Bodnar im Juli in einer Stellungnahme. Die Istanbul-Konvention habe jedoch eine Reihe positiver Entwicklungen angestoßen. „Die Konvention war auch ein Katalysator für die Einrichtung einer rund um die Uhr erreichbaren Telefon-Hotline für Gewaltopfer und hat zur Einführung eines speziellen Anhörungsverfahrens für Opfer sexuellen Missbrauchs beigetragen“, schrieb der 2015 vom polnischen Parlament berufene Bodnar. Die zahlreichen von Politikern verbreiteten Falschinformationen über die Istanbul-Konvention beunruhigten ihn. Solche Äußerungen zeigten nicht nur, „dass die Politiker mit dem Text der Konvention nicht vertraut sind, sondern sind auch Ausdruck eines mangelnden Respekts gegenüber den Opfern von Gewalt.“

Angriffe auf Frauen- und LGBT-Rechte

Der Vorstoß gegen die Istanbul-Konvention fügt sich ein in eine Reihe von Angriffen der polnischen Regierung auf die liberale Gesellschaftsordnung. Seit 2015 versucht die von der rechtskonservativen PiS-Partei geführte Regierung, den Justizapparat des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen. Die EU-Kommission hat deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen gestartet, der Europäische Gerichtshof urteilte, dass Teile der polnischen Justizreform gegen europäisches Recht verstoßen.

Auch Frauen- und LGBT-Rechte sind in Polen seit Jahren zunehmenden Angriffen durch die Regierung und durch rechtsextreme Organisationen ausgesetzt. „Wir leben in einer interessanten Zeit, in der sich die Frauen in Polen einerseits mehr und mehr ihrer Rechte bewusst sind und wollen, dass sie wirklich respektiert werden“, erklärt Urszula Nowakowska. Frauen organisierten sich, protestierten und verteidigten ihre Rechte. „Andererseits beobachten wir eine Zunahme der Macht und der Mobilisierung fundamentalistischer und rechtsextremer Organisationen, die in Frauenrechten – und in Menschenrechten etwa für LGBT und Migranten – eine Bedrohung der Zivilisation sehen.“ An solche Bedrohungs-Szenarien knüpft auch der aktuelle Vorstoß der polnischen Regierung gegen die Istanbul-Konvention an.

Vereint gegen die Konvention: Ungarn, Bulgarien, Türkei Mit derartigen Gedanken ist die polnische Regierung nicht allein: Ungarn und Bulgarien haben die Konvention zwar unterzeichnet, jedoch bis heute nicht ratifiziert. In beiden Ländern schimpfen die Kritiker auf die „Gender-Ideologie“, die angeblich in dem Vertrag stecke und einen Angriff auf Traditionen und Werte darstelle. In der Türkei, deren Parlament die Istanbul-Konvention 2012 als erstes Land ratifiziert hat, denkt die Regierung Recep Tayyip Erdoğans ebenfalls über einen Ausstieg nach – weil die Konvention angeblich traditionelle Familienwerte untergrabe und einen „LGBT-Lifestyle“ propagiere. Dabei wäre eine ernsthafte Umsetzung der Konvention in der Türkei dringend angebracht: Jedes Jahr werden dort hunderte Frauen zu Todesopfern geschlechtsspezifischer Gewalt.

Felix Huesmann

Nachtrag vom 11. Mai 2021:

I) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat in der Nacht zum 20. März 2021 per Dekret den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention verkündet. (Quelle: Tagesschau)

II) Am 30. März hat die nationalkonservative Regierung im polnischen Parlament eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, um aus der Istanbul-Konvention auszutreten. (Quelle: Tagesschau)