Wie lange haben die Recherchen zum Geheimplan der AfD vom ersten Auslöser bis zu eurer ersten Veröffentlichung gedauert?

Etwa drei Monate. Als wir von unseren Quellen, die beim Treffen im November 2023 bei Potsdam eingeladen waren, vom Masterplan Remigration erfuhren und dass bei der Besprechung in Potsdam der persönliche Referent der AfD-Parteivorsitzenden Alice Weidel dabei war, da haben wir gemerkt: Es wird größer als bis dahin abgeschätzt.

Ist das, was ihr als Geheimplan der AfD berichtet habt, nicht schon seit Jahren tief und breit in der Gesellschaft verankert?

Ja. Das lässt sich ja aktuell auch an dem Nazi-Gegröle auf Sylt sehen. Mir macht große Sorgen, dass sich Menschen – auch gebildete und junge Leute – aus der Deckung wagen und Parolen wie „Ausländer raus“ in Party- Manier singen. Mich hat auch beunruhigt, dass sich nach unserer Veröffentlichung verschiedene Köpfe in der AfD viel klarer als vorher zur Remigration als Konzept bekannt haben. Mir zeigt das: Die fühlen sich so sicher. Für mich wird das auch deutlich, weil die Anhänger dieses total absurden, verfassungsfeindlichen Konzepts sich wie selbstverständlich darüber austauschen und sich einander anvertrauen. Die sprechen offen über die millionenfache Ausweisung von Migranten, als ginge es nicht um Menschen, sondern um eine Entscheidung, fünf neue Parkbänke aufzustellen. In weiten Teilen der Gesellschaft ist nicht mehr bewusst, wie gefährlich und menschenfeindlich das ist. Wir dürfen nicht vergessen, welche Anmaßung in dem Plan steckt. Nämlich: zu entscheiden, wer in Deutschland leben darf.

Gab es vor eurer Veröffentlichung schon eine große Sehnsucht in Deutschland, gegen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit aufzustehen, sich bemerkbar zu machen? War eure Recherche der Katalysator, auf den eine große Mehrheit der Deutschen gewartet hat?

Die Deutschen fühlten sich wie gelähmt durch Corona und die Folgen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder explodierende Heizkosten und suchten nach einem Weg, aus einer passiven wieder in eine aktive – auch politische – Rolle zu kommen. Das war schon wie ein Befreiungsschlag und ein sehr gutes Gefühl, als dann nach unseren Berichten Zehntausende an verschiedenen Orten unseres Landes für Demokratie und Freiheit auf die Straße gingen. Wir dürfen aber nicht nachlassen und müssen das am Laufen halten. Die Gefahr ist, dass die Menschen denken: Jetzt war ich einmal demonstrieren und habe meinen Dienst an der Demokratie getan.

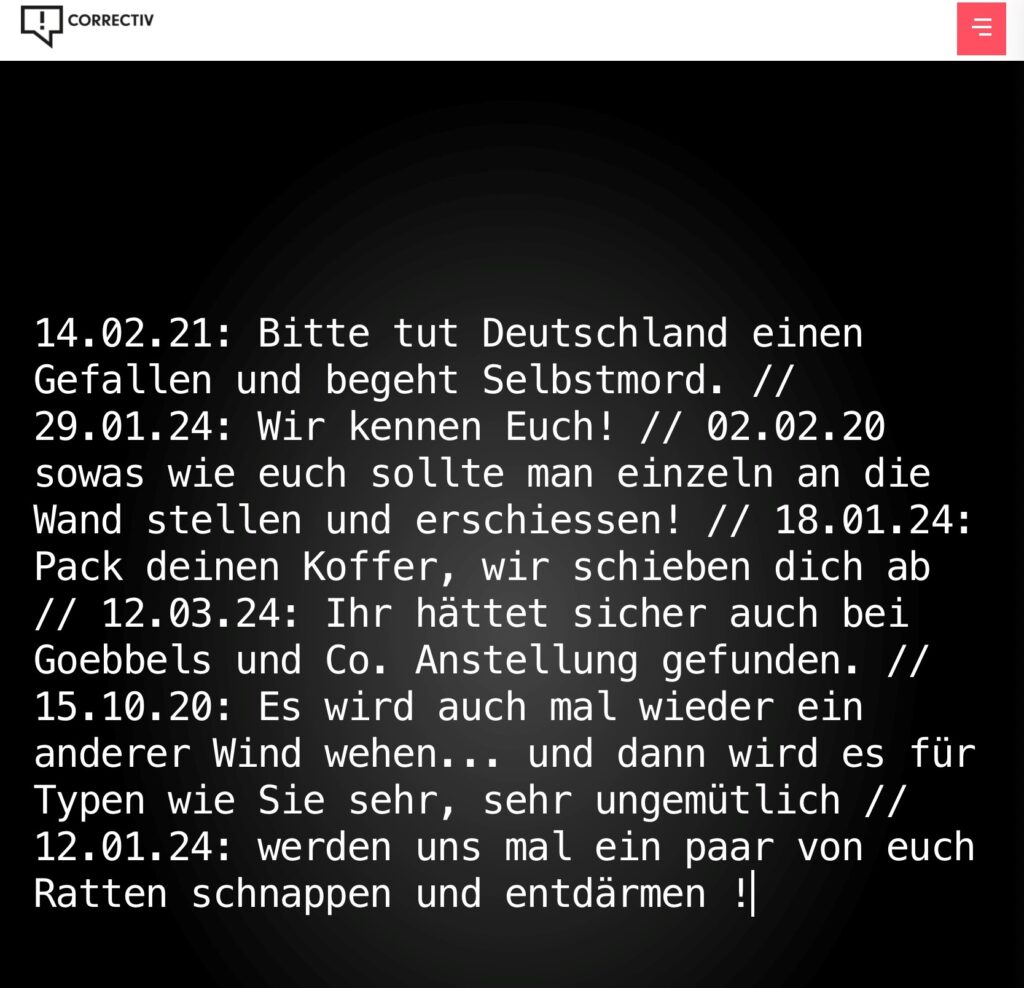

Mit wie vielen digitalen Reaktionen aller Art – Mails, Postings in sozialen Medien, öffentliche Äußerungen – ist Correctiv nach Potsdam konfrontiert gewesen?

Ich weiß es nicht. Aber es müssen Tausende über Tausendegewesen sein. Wir hatten keine Kapazitäten, umdas systematisch zu registrieren.

Wie bist du attackiert worden?

Die Gegner unserer Berichterstattung haben mich im Netz ja gern als die lügende Chefin von Correctiv dargestellt. Gewundert haben mich die vielen Hassbotschaften über LinkedIn. Dort sind ja Leute, die sich zu erkennen geben, die ihre Berufslaufbahn veröffentlichen, über Vorlieben sprechen, also identifizierbar und einzuordnen sind – anders als bei X, Instagram oder Facebook. Ich fand das irre, wie ich über LinkedIn beschimpft wurde. Ich habe dann versucht, mit Leuten aus dem Kanal ins Gespräch zu kommen. Leider fruchtlos.

Kannst du ein Beispiel nennen?

Ein Beispiel ist ein Austausch mit einem IT-Menschen aus Hamburg. Er hatte die üblichen Vorwürfe erhoben, nämlich dass unsere Berichte zum Geheimplan von der Regierung gesteuert und von irgendwelchen fremden Möchten finanziert worden sind. Deshalb würde er uns nicht glauben und nicht trauen. Da half auch nicht, dass ich ihm unseren Finanzplan vorgestellt habe, unsere Gemeinnützigkeit erläuterte und auch sonst alles transparent darstellte. Am Ende dieses längeren Austausches hat er mich dann bei LinkedIn blockiert und gesagt, er würde keinem Troll (Mensch in der Internet-Welt, der mit Vorsatz andere Menschen verärgert, beleidigt, aufwiegelt; Anm. d. Red.) wie mir folgen. Der hat einfach die Vorzeichen umgekehrt und aus mir einen Troll gemacht. Es sind diese krassen Widersprüchlichkeiten in der Blase der Verschwörungstheoretiker, die durch so etwas offenkundig werden. Den Medien glauben solche Leute grundsätzlich nicht, aber ihren rechtsgerichteten, populistischen Medien dann doch.

Lohnt es sich, darauf zu reagieren?

Wir konnten nicht auf alles reagieren. Das waren ja Tausende Nachrichten während der Shitstorm-Welle gegen mich, oft gleichlautend. Manchmal hatte ich das Gefühl, da wurde jeden Tag auf X oder Telegram eine neue Parole gegen Correctiv und mich ausgegeben. Und man muss beachten: Etwa 15 Prozent dieser Menschen sind nicht erreichbar. Ihr Zugang ist geschlossen, die Meinung steht unumstößlich. Es lohnt mehr, sich um die 15 Prozent darüber zu kümmern, die zumindest noch eine Verbindung zu Maß und Mitte haben.

Wie hast du dich geschützt?

Ich habe viel mit Kollegen geredet. Besonders mit denen aus unserer Faktencheck-Redaktion (diese prüft Texte und Bilder im Internet und veröffentlicht täglich das Ergebnis, Anm. d. Red.), die täglich mit Hass-Botschaften konfrontiert ist. Mein Tipp für den Alltag, nicht nur für Journalisten: Für drei, vier Tage alle Apps der Social-Media-Profile löschen. Dann schaust du nicht wie sonst alle fünf Minuten auf dein Handy. Blockieren reicht nicht. Sich ein- bis zweimal am Tag über seinen Desktop-Computer anzuschauen, was einen erreicht, entlastet sehr vom Dauerbeschuss schlechter Nachrichten. Es ist neurologisch erwiesen, dass es fünf liebevolle, freundliche Botschaften braucht, um eine böse Nachricht auszugleichen. Das muss man sich bewusst machen, egal wie stark ich mich fühle. Mir hat sogar meine alte Klassenlehrerin aus dem Gymnasium in Köln geholfen.

Wie das?

Sie hat meinen Berufsweg verfolgt und – als der Shitstorm losbrach – sich direkt an mich gewandt und gesagt, wie stolz sie ist, dass sie meine Lehrerin war. Das hat mich so berührt. Auch aus den privaten Netzwerken unserer Mitarbeiter bekamen wir Hilfe angeboten. Bei mir meldete sich eine Trauma-Therapeutin mit den Worten: Ihr wisst es noch nicht, aber einige von euch werden in den nächsten Tagen und Wochen ein Trauma-Therapie-Erstgespräch führen müssen. Unsere Geschäftsführung hat das befürwortet, sodass unsere Redaktion das Angebot nutzen konnte und auch in Zukunft kann.

Was bedeutet zunehmende Bedrohung und Verrohung, also die Zunahme digitaler Gewalt, für die Demokratie und den demokratischen Auftrag, den Medien und Journalisten in Deutschland haben?

Berichterstattung wird schwieriger. Ein Beispiel: Für uns sind die drei in diesem Jahr laufenden Landtagswahlkämpfe in Ostdeutschland ein großes Thema. Dafür suchten wir einen Video Reporter. Ursprünglich war unsere Idee, er sollte überall im Osten mit Kamera unterwegs sein bei Protesten und Wahlkampfveranstaltungen. Wir haben mit ganz vielen Interessenten gesprochen – und mussten uns dann fragen lassen, ob wir schon mal in Ostdeutschland bei einer Nazi-Demo waren. Und mussten lernen und verstehen: Da gehe ich nicht mit umgehängter Kamera hin, schon gar nicht allein. Da brauche ich Security-Begleitung. Die Folge: Der neue Kollege geht jetzt nur in Ausnahmefällen auf die Straße. Und wenn, machen wir vorher eine Risikoabschätzung, und es muss genau abgesprochen sein: Wie kommt er hin, wie kommt er weg? Er muss ein eigenes Auto haben. Er darf im Video nicht sichtbar sein. Er geht in der Gruppe mit anderen Journalisten. Wir sehen, dass es leider auch in Deutschland leichter geworden ist, Leute aufzuhetzen.

Gibt es auch dafür ein Beispiel?

Wenn Beatrix von Storch von der AfD im Netz so etwas postet wie „Guckt mal, hier habt ihr die Adresse von Correctiv. Da müsste mal jemand vorbeigehen“, dann ist das eine indirekte Drohung, die uns Angst machen soll. Mit großer Wahrscheinlichkeit gibt es immer irgendwelche Irren, die sich unter dem Einfluss populistischer Kräfte aufhetzen lassen. Das war ja auch so, als der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen wurde. Generell macht mir das Wachstum von Populismus in Deutschland schon Sorge. Amerikanische Kollegen sprechen davon, dass wir jetzt dem ausgesetzt sind, was in den USA mit Trumps Präsidentschaft 2017 begann – nämlich das komplette Delegitimieren der klassischen Medien oder Lügen in alternative Fakten umzutaufen. Mit schlimmen Folgen, denn Journalisten gehen nicht mehr in bestimmte Regionen, dadurch fällt lokale Berichterstattung weg, und Populisten füllen diesen Leerraum mit ihren Parolen.

Brauchen wir mehr Medienkunde in Schulen, um die Bedeutung von Journalismus als Eckpfeiler für Demokratiepflege und Erhalt der Demokratie besser, breiter zu verankern?

Wir brauchen kein eigenes Fach Medienkunde. Es reicht schon aus, wenn man einmal eine Stunde in seiner Schullaufbahn hätte, bei der es um die vierte Gewalt, also den Journalismus, geht. Wir haben ja bei Correctiv den „Salon 5“, das ist unsere Redaktion für Schüler und Jugendliche. Die Zahl 5 im Namen steht für Artikel 5 des Grundgesetzes, die Meinungs- und Pressefreiheit. Die Idee ist, junge Leute zu erreichen, die sonst nicht erreicht werden. Wir sagen auf spielerische Weise, dass Medien nichts Schlimmes und nicht von oben herab sind. Unser Angebot: Ihr könnt es selber machen und es der Welt zeigen, beispielsweise mit Reels. Diese Mischung aus Journalismus und Sozialarbeit ist ein guter Ansatz, den wir in möglichst vielen Städten brauchen, aber leider nicht haben.

Bei „Salon 5“ braucht es keine Lehrer, oder?

Da nicht. Aber es braucht natürlich Lehrer, die den Wert und die Wichtigkeit von Medien für die Demokratie sehen. Warum treten Lehrerinnen und Lehrer nicht generell mehr mit der richtigen Welt in Kontakt – nicht nur mit Journalisten, auch mit Unternehmern oder mit Eltern, die in Schulen über ihre beruflichen Erfahrungen berichten? Es könnten und sollten viel mehr Kompetenzen von außen in den Unterricht einbaut werden. Das würde – gerade auch im Bereich Politik – mehr Begeisterung schaffen.

Warum passiert das nicht?

Straffe Lehrpläne, hoher Druck, hohe Krankenstände sind mutmaßlich verantwortlich. Und wahrscheinlich fehlt Lehrern dadurch der gedankliche Raum, mal kurz einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen: Was könnte ich mal machen?

Hältst du es – auch vor dem Hintergrund mutmaßlich zunehmender Angriffe auf Politikerinnen, Bürgermeister, Feuerwehrleute, Polizisten – für notwendig, Gesetzgebung zu verschärfen zum Schutz von Amtsträgern, also eine Art „Lex Amtsträger zum Schutz der Amtsträger“? Die CSU wollte mal den Beleidigungsparagrafen 185 StGB erweitern …

Nein, die bestehenden Gesetze reichen aus meiner Sicht aus. Entscheidend ist aber, dass es in den Ermittlungsbehörden ausreichend Personal geben muss, um sie auch durchzusetzen und die Betroffenen effektiv zu schützen.

Ist investigatives Arbeiten anders als vor 20 Jahren?

Die klassische Quellenrecherche ist wie früher. Heißt: Gerücht gehört, Recherche, Quellensuche, Gespräche mit Leuten, vertiefende Recherche. Der eine führt zum nächsten. Was es weniger gibt: das Anfüttern durch Geheimdienste. Da hat dann der Bundesnachrichtendienst oder Verfassungsschutz irgendwelchen Journalisten in Hinterzimmern irgendwas in den Block diktiert. Das ist ja aber keine Recherche. Da wurden Journalisten dann einfach nur instrumentalisiert, um eine „Wahrheit“ aus einer Quelle zu verbreiten. Viel mehr Raum als früher, weil es das noch nicht gab, hat heute die datenbasierte Arbeit im Investigativen. Sie beginnt mit einer offenen Frage, nämlich verfügbare Daten beispielsweise zum Wasserverbrauch von Firmen in Deutschland oder zum Zustand des deutschen Waldes zusammenzutragen und daraus dann Schlüsse zu ziehen.

Für Demokratien wichtiger investigativer Journalismus – der Mächtige und Mandatierte kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren soll – braucht Strategie, Geduld und beamtenähnliche Genauigkeit in der Recherche, zugleich Raubeinigkeit, ein dickes Fell. Was läuft in der Journalistenausbildung falsch und muss anders werden?

Der Nachwuchs von heute muss wieder mehr rausgehen, mit Leuten sprechen, auf die Straße gehen, Fragen stellen, neugierig sein. Wenn heute jemand einen Auftrag zur Recherche bekommt, dann wird das Internet eingespannt. Ja, das kostet immer Überwindung, fremde Menschen anzusprechen. Aber das ist ein wesentlicher Bestandteil.

Dirk Lübke