Eigentlich schätzt Vivienne (Anm. d. Red.: Name geändert) den Meinungsstreit. Die junge Frau interessiert sich für Politik, sie diskutiert leidenschaftlich gern und setzt sich mit anderen Ansichten auseinander. Sie macht das nur nicht mehr auf der Plattform X, die früher Twitter hieß. „Ich bin weg von Twitter. Mir ging das so hart gegen den Strich, was da gelaufen ist“, sagt Vivienne, die mit ihrer Familie in Sachsen lebt. „Ich habe diese Plattform seitdem nicht mehr betreten und habe das auch nicht vor.“

Der Grund: Anwohner in ihrem Wohnort hatten herausgefunden, dass sich ihr Mann in den sozialen Medien eindeutig gegen Faschismus positioniert. Seither gelten die beide im Ort als Linksextremisten. „Seine Tweets werden für eine aktive Stimmungsmache missbraucht“, berichtet Vivienne. Inhalte, die ihr Mann vor langer Zeit veröffentlicht habe, würden aus dem Zusammenhang gerissen und in diffamierender Absicht weiterverbreitet. Der Hass bleibt nicht in der digitalen Welt, sondern bricht sich in alltäglichen Anfeindungen und Gehässigkeiten Bahn. Die junge Frau sagt mittlerweile über die Plattform X: „Das ist das Einfallstor zur Hölle.“

Sowohl die Erfahrungen von Vivienne als auch ihr Rückzug aus dem prominenten digitalen Debattenraum entsprechen einem beunruhigenden Trend. Den belegt eindrucksvoll die repräsentative Studie „Lauter Hass – leiser Rückzug – Wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht“. Die Studie wurde Anfang des Jahres von mehreren Organisationen veröffentlicht, die sich im Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz zusammengeschlossen haben, darunter die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur sowie die Hilfsorganisation HateAid. Für die Untersuchung wurden mehr als 3.000 Internetnutzerinnen und Nutzer in Deutschland ab 16 Jahren befragt.

I. Rückzug der Vernünftigen

Die Ergebnisse sind alarmierend. Mehr als die Hälfte der Befragten bekennt sich demnach im Netz aus Angst seltener zur eigenen politischen Meinung (57 Prozent). 55 Prozent beteiligen sich seltener an Diskussionen. Und 53 Prozent der befragten Internetnutzenden formulieren Beiträge bewusst vorsichtiger, beschneiden also die eigene Meinungsfreiheit mit einer Schere im Kopf. Der dramatische Befund: Mehr als die Hälfte der Menschen zieht sich mehr oder weniger konsequent aus den digitalen Diskursräumen zurück. „Unter denjenigen, die selbst schon einmal betroffen waren, ist der Anteil sogar noch größer“, warnt Anna-Lena von Hodenberg, Geschäftsführerin von HateAid.

Die Gesellschaft hat ein fatales Wahrnehmungsproblem. Denn üblicherweise bleiben die Betroffenen von Hass im Netz unsichtbar und ungehört, genauso wie ihre leisen Abschiede von Facebook, X oder Instagram. Einen Eindruck von Art und Ausmaß. des Problems vermitteln die wenigen, zumeist prominenten Stimmen, die das Tabu brechen und offen darüber reden. SPD Politikerin Sawsan Chebli hat die permanenten Anfeindungen gegen ihre Person öffentlich gemacht: „Auf X sind es überwiegend Beleidigungen, Diffamierungen, und sehr oft ist es einfach nur blinder Hass.“ Regelmäßig schaltet die ehemalige Staatssekretärin die Kommentarfunktion aus, seit einiger Zeit auch auf Instagram. Mittlerweile ist es egal, wozu sie sich äußert: „Die Hasswelle rollt so oder so über meine Kanäle.“

Auch die Wissenschaftlerin und Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim, die vor allem durch ihre Aufklärung über die Corona-Pandemie in Videos bekannt wurde, hat offen über den Hass gegen ihre Person berichtet. In der Pandemie konnte sie zeitweilig nur noch mit Bodyguard unterwegs sein. Sie versucht dennoch, den Hass nicht auf sich zu beziehen, da sich dieser oftmals vor allem gegen die wissenschaftlichen Erkenntnisse richtet, die sie vermittelt. „Was Frauen in der Politik abkriegen, ist viel, viel, viel schlimmer“, so Nguyen-Kim. Sie warnt aber grundsätzlich: „Wir sind noch sehr, sehr weit weg von ansatzweise geeigneten Rahmenbedingungen, als Frau unbehelligt in der Öffentlichkeit zu stehen und zu arbeiten, geschweige denn seine Meinung kundzutun.“ Die Wissenschaftsjournalistin lässt sich jedoch nicht einschüchtern und mischt sich weiter unbeirrt in Debatten ein. Auch, weil sie mit dem ZDF einen starken Arbeitgeber zur Seite hat. Viele andere sind nicht so stark und geben auf.

II. Feindbild Frau

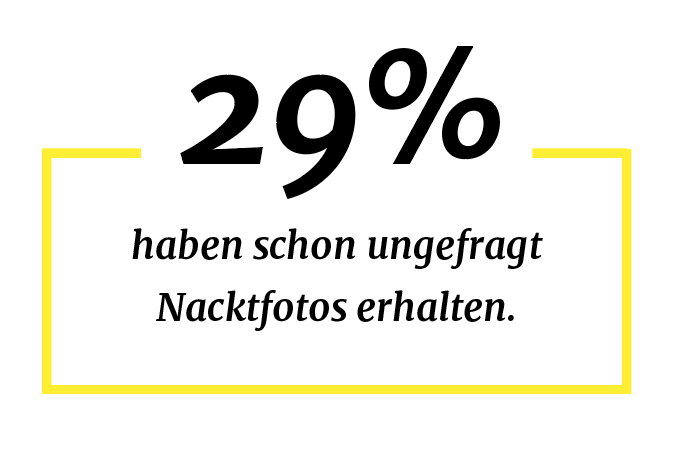

Sawsan Chebli und Mai Thi Nguyen-Kim gehören nicht nur aufgrund ihrer Berufe zu einer besonders verwundbaren Gruppe im Internet. Digitaler Hass und Gewalt richten sich nämlich oftmals zielgerichtet gegen Frauen. Dabei greifen die Täter zu perfiden Methoden, die ihre Opfer demütigen, verunsichern und in ihrer intimen Würde verletzen sollen. Der oben genannten Studie zufolge ist sexualisierte Gewalt weit verbreitet: 29 Prozent haben schon ungefragt Nacktfotos erhalten, oftmals sind es sogenannte Dickpics, also Bilder von einem Penis. 13 Prozent der Befragten wurde sexualisierte Gewalt angedroht. Nicht selten werden Vergewaltigungsfantasien gegen Frauen anschaulich beschrieben. Ziel ist es offenbar, unliebsame weibliche Stimmen mit diesem Psychoterror mundtot zu machen. Politikerin Chebli hat darauf hingewiesen, dass es sich bei den digitalen Überfällen vielfach nicht um Einzeltäter handelt: „Es sind oft orchestrierte Kampagnen von großen Netzwerken. Rechtsextreme verabreden sich etwa online zu koordinierten Angriffen auf politische Gegnerinnen.“

Die Organisation HateAid berät Betroffene, finanziert deren Prozesse und hilft ihnen dabei, ihre Rechtsansprüche durchzusetzen. Das Team von HateAid hat tiefe Einblicke in den digitalen Giftschrank der Täter und die Folgen für die Opfer. Zwar wisse man aufgrund fehlender Studien noch zu wenig über die Täterseite, so Geschäftsführerin von Hodenberg: „Was wir aber wissen: Es gibt organisierte Gruppen, die das Internet sehr strategisch nutzen, um andere mundtot zu machen und aus dem öffentlichen Diskurs zu verdrängen. Am besten organisiert und professionalisiert sind AkteurInnen aus dem rechtsextremen Spektrum.“ In der Szene kursieren demnach sogar Handbücher, die Tipps geben, wie man am besten vorgeht. Rechtsextremisten seien im Netz bestens organisiert und verfügten über ein großes Wissen in Bezug auf die sozialen Medien und deren Algorithmen, die eine enorme Reichweite schaffen, so die Digital-Expertin: „Da werden einschlägige Gegner zunächst in einer Telegram-Gruppe erwähnt, und kurz danach folgt ein massiver Angriff auf Plattformen wie X oder Instagram.“

Experten sprechen bei dieser weit verbreiteten Methode davon, dass Opfer in einem Post „markiert“ werden. Da reicht dann eine höhnische Bemerkung über eine Person, die zum Angriffsziel werden soll, damit die Troll-Angreifer losschlagen. Oftmals sei nur eine vergleichsweise kleine Zahl hochaktiver Accounts für diese Angriffe verantwortlich. In der Folge werden Opfer innerhalb kürzester Zeit mit Tausenden Hasskommentaren attackiert. „Der Organisationsgrad dieser Hasskampagnen hat in den letzten Jahren massiv zugenommen und ist professioneller geworden“, sagt von Hodenberg. Demokratischer Diskurs soll demnach systematisch zerstört werden. Eine beunruhigende Erkenntnis: Der digitale Hass bleibt nicht im Netz, sondern setzt sich auch im Alltagsleben fort. Sawsan Chebli ist in Berlin schon einmal von einem Fremden körperlich angegriffen worden.

III. Feindbild Minderheit

Die Politikerin Chebli und die Wissenschaftsjournalistin Nguyen-Kim sind aber nicht nur als Frauen besonders gefährdet, wenn sie sich im Internet äußern, sondern auch aufgrund ihrer Migrationsgeschichte. Laut der obigen Studie werden nicht nur 30 Prozent der Frauen, sondern auch ebenso viele Menschen mit einem sichtbaren Migrationshintergrund Opfer von Hass im Netz. Es kann also jeden treffen, trifft aber nicht jeden gleich. Die Gefahr ist groß, dass ausgerechnet diejenigen Stimmen noch leiser werden, die in den lauten und zunehmend aggressiven öffentlichen Debatten ohnehin unterrepräsentiert sind. Also Frauen, Menschen mit einer Migrationsgeschichte, Angehörige von religiösen oder sexuellen Minderheiten. Die aggressive Wut bei Demos und Kundgebungen auf der Straße sowie die fortschreitende Enthemmung in Foren, Chats und Nachrichtendiensten wie X sind zwei Seiten der gleichen Radikalisierung. Analoge und digitale Welt sind dabei keine strikt getrennten Sphären. Vielmehr können sich diese sozialen Räume wechselseitig hochschaukeln und radikalisieren. Dem Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke gingen Hasskampagnen im Internet voraus.

„Diskriminierung setzt sich im digitalen Raum fort“, erklärt von Hodenberg. „Besonders betroffen sind marginalisierte Gruppen.“ Die Digitalexpertin sieht unsere Gesprächskultur akut gefährdet. Das Internet sei mittlerweile „der wichtigste Debattenraum unserer Zeit“. Hier könnten die Leute miteinander ins Gespräch kommen und wichtige gesellschaftliche Fragen verhandeln. Der zielgerichtete Hass gegen Minderheiten bedrohe diese Aushandlungsprozesse. „Es verstummen vor allem die Stimmen, die vielfältige Perspektiven in den demokratischen Diskurs im Internet einbringen“, sagt von Hodenberg. Die Strategie der Einschüchterung geht auf. Sie warnt: „Es droht ein Internet der Wenigen, in dem Rechtsextreme den Ton angeben und die öffentliche Debatte dominieren.“ Für Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Die Grünen) ist diese Schweigespirale längst kein Randphänomen mehr. Im Gegenteil: „Es bedroht unsere Demokratie.“

Trotzdem ist es bislang eher Zufall, wenn die Öffentlichkeit von der Flucht aus überhitzten Internet-Diskursen erfährt. Bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Antisemitismus in Leipzig hat der jüdische Publizist Ruben Gerczikow von mehreren Bekannten aus der jüdischen Community berichtet, die sich nach der antisemitischen Hasswelle im Zuge des Hamas Terroranschlags vom 7. Oktober 2023 in Deutschland aus den sozialen Medien zurückgezogen haben. Weil sie den grassierenden Hass auf Juden nicht mehr ausgehalten haben. Der Rückzug dieser jüdischen Stimmen aus den aufgeheizten Debatten über Israel und die Palästinenser war bei dem Podium in Leipzig nur eine anekdotische Randbemerkung. Viele andere Kapitulationen bleiben gänzlich unbemerkt, aber nicht folgenlos.

IV. Konjunktur des Hasses

Experten beobachten Konjunkturen des Hasses, die sich an Reizthemen wie Klima, Migration, Feminismus, Nahost- Konflikt, Gender-Sprache oder Rechtsextremismus entzünden. Wenn öffentlich über Aufreger-Themen wie den Klimawandel debattiert wird, droht das Lagebild künftig allein schon dadurch unscharf zu werden, dass weniger Wissenschaftlerinnen wie Nguyen-Kim bereit sind, sich mit faktenbasierter Expertise, Studienergebnissen und Detailwissen in den Meinungsstreit einzubringen. Bei hochgradig emotionalisierten Debatten wie denen um den Nutzen von Impfungen oder den menschengemachten Klimawandel drohen Desinformation und Fake News noch stärker als bislang die öffentliche Meinung zu beeinflussen und damit auch zunehmend Wahlentscheidungen.

Nach der Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter (heute X) durch den US-Milliardär Elon Musk haben Nutzerinnen und Nutzer der Plattform eine Zunahme von Antisemitismus, Desinformation und Aggressivität beklagt. Zuvor gesperrte Konten wurden rehabilitiert. Kritiker werfen den Verantwortlichen von X vor, problematische Inhalte nicht schnell und zuverlässig genug zu löschen. Viele Nutzerinnen und Nutzer haben aus der spürbaren Verrohung Konsequenzen gezogen und sind zu anderen Plattformen wie Bluesky gewechselt. Laut dem Fachmedium Spektrum der Wissenschaft waren von den 380.000 Usern, die jahrelang über die Themen Umwelt, Natur und Klima gepostet haben, nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk nur noch weniger als die Hälfte auf X aktiv. Die bis dahin wohl wichtigste Debatten-Börse hat demnach einen dramatischen Substanzverlust erlebt. Laut einer E-Mail-Umfrage der Fachzeitschrift Nature unter rund 9.200 Forschenden gab fast die Hälfte an, im Vergleich zu früher etwas oder deutlich weniger Zeit auf X zu verbringen. Weniger Forschende, die mitdiskutieren, bedeuten weniger Fakten als Basis für fundierte Meinungen und demokratische Entscheidungen.

„Ich bin jetzt auch drüben im Himmel“ – diese Abschiedsformel war im vergangenen Jahr häufig auf der Plattform X zu lesen. Bluesky als Alternative zu X war 2019 von Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey gegründet worden und wird von denen, die sie nutzen, als zivilisierter und weniger radikal beschrieben. Aber: Hier kommen viel weniger Menschen zusammen als beim Markt-Riesen X. Und so wohltuend es natürlich ist, ohne Hater und Trolle zu diskutieren: Der Austausch zwischen den politischen Lagern leidet, wenn nur noch in der eigenen Filterblase diskutiert wird. Zumal X eben auch nicht allein zur Verrohung beiträgt: Hass und Desinformation finden sich etwa auch auf Facebook, YouTube oder TikTok und sogar in den Kommentarspalten öffentlich rechtlicher Social-Media-Kanäle. Da sei der Hass geradezu explodiert, berichtet ein Journalist, der solche digitalen Diskussionen lange moderiert hat. Viele User seien überaus kreativ bei ihren Hassbotschaften. Da wird dann Menschenverachtung schon mal mit einem lachenden Emoji versehen – mehrheitlich unterhalb der Grenze zur Strafbarkeit. Gegen diese Verrohung, die Debatten erstickt, hätten die Sender bislang keine Strategie, sagt der Insider.

V. Das Internet – ein hochriskanter Ort?

Ein Alarmsignal ist, dass auch junge Leute die digitalen Räume, in denen Zukunftsvisionen und Ideen ausgetauscht werden könnten, zunehmend als hochriskante Orte erleben. Für Mädchen gehören Belästigungen und sexualisierte Beleidigungen zum Alltag im Netz, so Digital- Expertin von Hodenberg. Bei jungen Frauen reiche es manchmal schon, dass sie sich überhaupt politisch im Netz äußern, um angefeindet zu werden. Bei den folgenden Angriffen geht es dann meistens gar nicht um die Sache, sondern um das Äußere. „Sie werden sexualisiert beleidigt, bewertet und herabgewürdigt“, berichtet von Hodenberg.

Immer wieder werden junge Frauen Opfer von sogenanntem Doxing. Dabei werden persönliche Informationen oder Fotos ohne Einwilligung der Betroffenen veröffentlicht, was das eigene Sicherheitsempfinden fundamental erschüttern kann. Solche Erfahrungen haben gravierende Folgen für die Betroffenen. Das reicht von Gefühlen der Angst, Scham und Wut bis hin zu Schlafstörungen, Depressionen und sogar Suizidgedanken. Eines jedenfalls fördert der grassierende Hass ganz sicher nicht: die Lust auf Meinungsstreit und offenen Austausch über die kleinen und großen Themen unserer Zeit. „Viele ziehen sich nach solchen Erlebnissen ganz aus bestimmten Debatten oder den sozialen Medien zurück“, sagt die Geschäftsführerin von HateAid.

Voraussetzung für einen angstfreien Austausch im Internet sind sichere Diskursräume. Die Gesetzgebung und die Sicherheitsbehörden versuchen, der fortschreitenden Verrohung in den sozialen Medien mit neuen Gesetzen und Maßnahmen zu begegnen. So hat das Bundeskriminalamt Anfang 2022 eine Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet (ZMI BKA) geschaffen. Denn das BKA wertet Hass und Hetze im Netz als „Nährboden für Radikalisierung und Impulsgeber für Gewalttaten“. Um das Phänomen besser ahnden zu können, wurde vor einigen Jahren offiziell die Kategorie Hasspostings eingeführt. Eine erste Analyse ergab im Jahr 2019, dass fast drei Viertel der polizeilich registrierten strafbaren Hasspostings der Politisch Motivierten Kriminalität (PMK) von rechts zuzuordnen waren. Doch ein konsequentes rechtsstaatliches Vorgehen ist allein schon aufgrund der Flut von digitalen Attacken schwierig. „Die Verfolgung von Hasskriminalität ist nicht der Regelfall, sondern eher die Ausnahme“, sagt Chan-jo Jun, Fachanwalt für IT-Recht und Experte für Hasskriminalität im Internet.

Der Mitbegründer des Blogs „netzpolitik.org“ sowie der Fachkonferenz re:publica, Markus Beckedahl, ist Mitglied der Enquete-Kommission des Bundestages zu den Themen Internet und digitale Gesellschaft. Ein profunder Kenner der Thematik also. Zum 20. Geburtstag von Facebook kam er zu dem Schluss: „Wenn man konsequent gegen Hass und Hetze vorgehen würde, dann müsste man an das Geschäftsmodell ran.“ Anders gesagt: Dann müssten Branchen-Riesen wie Facebook oder X streng reguliert werden. Davon sind die freien Gesellschaften meilenweit entfernt. Gleichwohl fordern die Macher der Studie „Lauter Hass – leiser Rückzug“ ein schärferes Vorgehen gegen die Betreiber. So sollten die Social-Media Plattformen auch finanziell zur Verantwortung gezogen werden. „Soziale Netzwerke verdienen auch Geld mit Hass und Desinformation. Das müsste aber nicht so sein“, sagt Anna-Lena von Hodenberg.

Sie fordert ein Mindestmaß. an Produktsicherheit für die Nutzenden. Die Politik könne bei den Anforderungen an die Plattformen durchaus „mutiger regulieren“. Wer im Internet beleidigt und bedroht werde, „muss seine Rechte gegenüber den Täter*innen und Plattformen schnell und effektiv durchsetzen können“. Das geltende Digitale-Dienste- Gesetz (DDG) müsse konsequent angewendet werden. Insgesamt gelte es, den digitalen Gewaltschutz deutlich zu stärken. HateAid hält die vorhandenen Gesetze in Deutschland für durchaus ausreichend, beklagt aber erhebliche Defizite bei der Umsetzung.

Der Katalog von Forderungen an die Verantwortlichen ist lang. Klar ist aber auch, dass sich die Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre nicht auf Knopfdruck korrigieren lassen. Neben politischen Sofortmaßnahmen braucht es auch ein überfälliges Langzeitprojekt: Schülerinnen und Schüler benötigen eine umfassende und moderne Medienerziehung, die sowohl über die Gefahren als auch die großen Chancen digitaler Kommunikation informiert und Quellenprüfung ebenso trainiert wie kontroverse Debatten und Reaktionen auf Hate Speech. Das Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz fordert dafür eine „nationale Bildungsoffensive Medienkompetenz“. Die Politik muss handeln. „Es ist unser Internet und es ist an der Zeit, dass wir es uns zurückholen“, sagt Anna-Lena von Hodenberg.

Michael Kraske