Es ist kalt in Dresden, unter null, auf dem Gehsteig kleben noch die festgetretenen Schneereste der vergangenen Woche. In einer mintgrünen Altbauwohnung schlüpft Frank Scheinert in Schal und Jacke und sagt: „Wir gehen lieber irgendwohin, wo es ruhiger ist.“

Die Altbauwohnung ist der Sitz der Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männerschutzgewalt, kurz BFKM, sie ist vollgestellt mit Arbeitsplätzen: wenig Platz, Telefongeklingel, diskutierende Menschen. Scheinert nimmt Kurs auf den Neustädter Bahnhof, gleich gegenüber haben die Kollegen von der Landesarbeitsgemeinschaft Jungen- und Männerarbeit einen netten Besprechungsraum. Es gibt eine Kaffeemaschine und bequeme Sessel, auf dem Tisch liegen Bierdeckel mit Aufdruck: „Männer leiden leise“, „Gib dich nicht geschlagen“, „Hilfe hilft leben“.

Scheinert, gebürtiger Leipziger, 63 Jahre alt, leitet seit fünf Jahren die BFKM. Er weiß: Wer über Gewalt gegen Männer sprechen will, braucht Ruhe, Geduld – und die Bereitschaft, immer auch über Gewalt gegen Frauen zu sprechen.

Herr Scheinert, wenn es in der Öffentlichkeit um das Thema häusliche Gewalt geht, treten Männer normalerweise als Täter auf. Warum brauchen auch Männer eine Gewaltschutzstelle?

Frauen sind natürlich erheblich häufiger von häuslicher Gewalt betroffen als Männer, und auch der Grad der physischen Verletzungen ist bei Frauen deutlich höher. Meistens heißt es, das Verhältnis von betroffenen Frauen und Männern bei Partnerschaftsgewalt liegt bei 80 zu 20, manche Studien gehen auch von 70 zu 30 aus. Männer sind dabei häufiger von psychischer Gewalt betroffen als von physischer. Aber es gibt natürlich auch das Gegenbild mit Fällen schwer verletzter oder getöteter Männer. Unser Anliegen ist es, Männer, genauso wie Frauen oder auch queere Menschen, zu ermutigen, sich Hilfe zu holen, wenn sie in einem Gewaltkreislauf sind.

Fällt es betroffenen Männern schwerer als betroffenen Frauen, sich Hilfe zu holen?

Ich will das nicht gegeneinander aufrechnen. Natürlich fällt es Männern schwer, sie gelten ja als das „starke Geschlecht“. Aber von den Frauennetzwerken wissen wir, dass es auch Frauen schwerfällt, sich Hilfe zu holen.

Sie sagen, Männer gelten als das „starke Geschlecht“. Laut einer aktuellen Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) zur Partnerschaftsgewalt gegen Männer haben sich betroffene Männer nach Gewalterfahrungen häufig keine Hilfe geholt, weil sie die Situation zunächst „nicht als schlimm“ erachtet und sich nicht als „Opfer“ gefühlt hätten.

Ja, das hören wir immer wieder. „Das bisschen Schubsen, Kratzen, Beißen“ – ist das überhaupt Gewalt? Aus solchen Zweifeln resultiert natürlich auch ein geringes Anzeigeverhalten. Aber noch einmal: Auch Frauen können sich oft nicht entscheiden, Anzeige zu erstatten.

LINK STUDIE

Wir sind zwei Männer, die über das Thema Gewalt gegen Männer sprechen wollen – aber bislang ging es bei jeder Frage und Antwort auch um das Thema Gewalt gegen Frauen. Ist es überhaupt möglich, über Gewalt gegen Männer sprechen, ohne gleichzeitig die sehr viel häufiger vorkommende Gewalt gegen Frauen zu verharmlosen?

Ich finde es wichtig, das Hilfesystem insgesamt und auch gemeinsam zu betrachten. Die Rahmenbedingungen müssen sich für alle verbessern: für Frauen- und Kinderschutzhäuser, für Interventionsstellen, für täterorientierte Beratungsstellen und für Männer, für Schulprojekte – und eben auch für Opferberatungsstellen für gewaltbetroffene Männer. Da ist überall noch Luft nach oben. Wir merken aber auch, dass wir in Netzwerktreffen, bei Podiumsdiskussionen oder bei fachpolitischen Veranstaltungen gefordert sind, die Hand zu heben und darauf hinzuweisen, dass auch Männer von Gewalt betroffen sind. Das führt dann zu ganz unterschiedlichen Reaktionen, aber schon auch zu dem Satz: „Aber Frauen sind noch viel mehr betroffen!“ Deswegen bemühe ich mich immer, die höhere Gewaltbetroffenheit von Frauen an den Anfang meiner Ausführungen zu stellen.

Bei Netzwerktreffen, Podiumsdiskussionen und Parteipolitik geht es meistens auch um Geld. Fehlt das Geld, das für den Schutz von Männern ausgegeben wird, am Ende für den Schutz von Frauen?

Natürlich geht es auch um Geld. Deswegen betonen wir immer: Wenn wir uns als BFKM für Männerschutzwohnungen bundesweit einsetzen, geht es nicht darum, dies zulasten bestehender Projekte zu etablieren. Es braucht immer ein zusätzliches Budget. Es ist natürlich trotzdem eine schwierige Situation, wenn wir sagen, wir wollen den Frauen nichts wegnehmen – und wenn Politik und Verwaltung dann sagen, mehr Geld haben wir aber nicht.

Was antworten Sie, wenn der Satz fällt: Mehr Geld haben wir aber nicht?

Wir hatten gerade wieder so eine Rückmeldung aus einem Ministerium auf Landesebene, in der es hieß: „Aber dafür haben wir jetzt nicht auch noch Geld!“ Es ist dann unser Job, die Hand zu heben und auf die Zahlen zu verweisen, die in der Polizeilichen Kriminalstatistik stehen und in den Studien zur Partnerschaftsgewalt und die ganz klar sagen: Gewaltbetroffene Männer brauchen wie alle von Gewalt betroffene Menschen ein Unterstützungsangebot. Das ist aber nicht so einfach. In 15 von 16 deutschen Bundesländern bieten Gleichstellungs- und Gewaltschutzförderrichtlinien keine Möglichkeit, Anträge für Männerarbeitsprojekte zu stellen. Die Ausnahme bildet Sachsen. Es ist kein Zufall, dass wir hier sitzen. Es erfordert schon ein größeres Engagement, wenn jemand sagt, ich habe den Bedarf erkannt und möchte einen Förderantrag stellen. Wir als Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz kümmern uns dann darum, dass die Politik möglichst auch Mittel zur Verfügung stellt.

Wie kommt ein Mann dazu, für gewaltbetroffene Männer die Hand zu heben?

Meistens kommt an dieser Stelle die Frage: Sind Sie selbst von Gewalt betroffen? Nein, ich bin nicht von Gewalt betroffen. Aber meine Frau war in einer früheren Beziehung von Gewalt betroffen, das ist auch ein Grund, warum ich mich dafür einsetze.

Ein anderer Grund lautet: Scheinert, ein studierter Sozialpädagoge, organisierte zehn Jahre Väter-Kinder-Wochenenden, machte anschließend Jungen- und Männerarbeit in Leipzig, kam so mit Gewaltfällen in Berührung. Als er von der ersten Männerschutzwohnung Deutschlands im niedersächsischen Oldenburg hörte, sagte er: Mensch, so was sollten wir unbedingt auch einrichten! Die ersten Diskussionen waren „ermutigend“, die Landesfachstelle Männerarbeit entstand. Aus der Landesfachstelle heraus wurde schließlich das Konzept der Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz entwickelt, gefördert vom Bundesfamilienministerium.

Sie sagten, Sie müssen immer wieder die Hand heben, um daran zu erinnern, dass auch Männer von Gewalt betroffen sind. Wie präsent ist das Thema in der Öffentlichkeit?

Als wir 2019 gestartet sind, habe ich gedacht, es wird ein kurzes Medienecho geben – und dann flacht das wieder ab. Das können wir aber nicht feststellen. Es gibt ein anhaltendes Medieninteresse sowohl von überregionalen Leitmedien als auch von regionalen Medien, aber auch in Social Media. Ich glaube, dass es inzwischen anerkannt ist, dass Männer von Gewalt betroffen sein können, weil es eben viele Beispiele gibt. Auf fachlicher Ebene, bei den Netzwerktreffen, ist es allerdings häufig weiterhin so, dass da maximal ein oder zwei Männer sind, die die Hand heben. Die werden dann manchmal schon als Exoten wahrgenommen oder sogar als Störenfriede. Ich verstehe das auch, weil Frauen jahrzehntelang um die Anerkennung der weiblichen Gewaltbetroffenheit kämpfen mussten. Es war ein engagierter und harter Kampf, dass es jetzt ca. 350 Frauenhäuser in Deutschland gibt. Und es sind ja immer noch nicht genug, der Bedarf ist bei Weitem nicht gedeckt. Aber das darf meiner Meinung nach nicht dazu führen, dass die Gewaltbetroffenheit von Männern ausgeblendet wird.

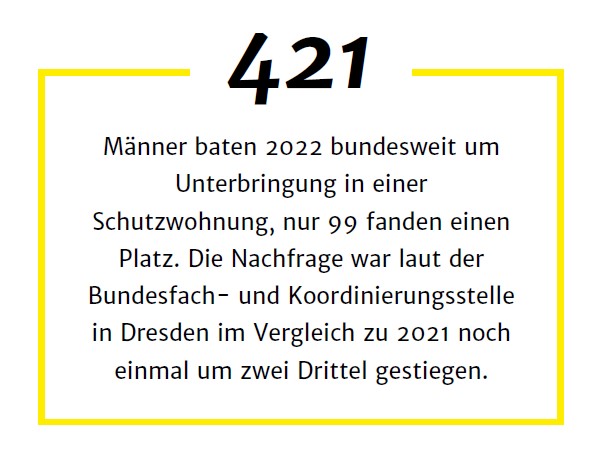

Männer baten 2022 bundesweit um Unterbringung in einer Schutzwohnung, nur 99 fanden einen Platz. Die Nachfrage war laut der Bundesfach- und Koordinierungsstelle in Dresden im Vergleich zu 2021 noch einmal um zwei Drittel gestiegen.

Wie erreichen Sie die betroffenen Männer? In der aktuellen KFN-Studie haben mehrere Betroffene gesagt, sie hätten sich mehr Öffentlichkeit gewünscht für das Problem …

… ja, und deswegen versuchen wir in unserer Öffentlichkeitsarbeit manchmal ungewöhnliche Wege zu gehen.

Scheinert nimmt die Bierdeckel in die Hand, die auf dem Tisch im Besprechungsraum liegen. „Männer leiden leise“, „Gib dich nicht geschlagen“, „Hilfe hilft leben“, daneben Männergesichter.

Wir haben zum Beispiel diese Idee aus Bayern geklaut: Da hatte die CSU mal im Wahlkampf Bierdeckel platziert, auf deren Rückseite man Mitglied der CSU werden konnte. Es ist ja immer die Frage: Wo halten sich Männer auf, wie kommen wir an die ran? Wir haben diese Bierdeckel mit unseren Slogans in gastronomischen und kulturellen Einrichtungen verteilt.

Wann holen sich Männer Hilfe?

Häufig ist bis dahin schon viel passiert: Unterhaltsstreit, Schulden, Streitigkeiten um Wohnraum, posttraumatische Belastungsstörung und Therapiebedarf. Arbeitsplatzverlust, weil sie einfach mit der Situation nicht zurechtkommen. Es gibt so einen Klassiker, den wir häufiger hören: Da sitzt der Mann irgendwo im Auto, er schläft vielleicht inzwischen im Auto. Das ist so ein Auslöser: Jetzt muss ich irgendwas machen, ich gehe sonst kaputt. Aber der Schritt, sich Hilfe zu holen, ist groß. Und der Schritt, vielleicht in eine Männerschutzeinrichtung zu ziehen, ist eine weitere große Hürde.

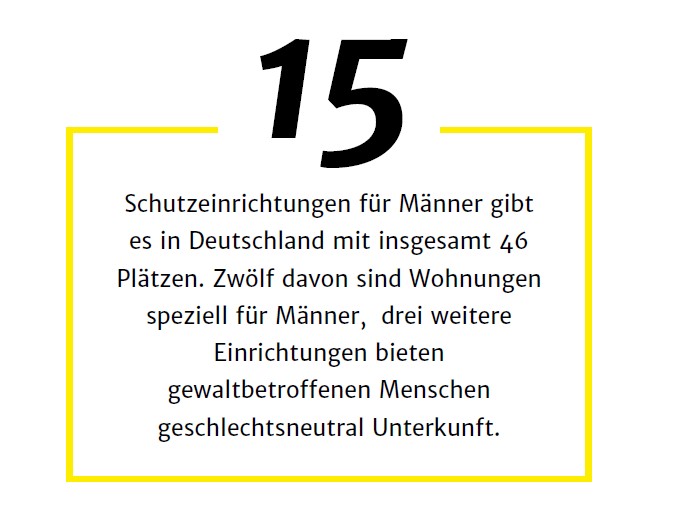

Laut Ihren Berechnungen ist die Zahl der Männer, die einen Platz in einer Schutzwohnung suchten, 2022 noch einmal um zwei Drittel gestiegen: von 251 auf 421. Nicht einmal ein Viertel fand Platz in einer der zwölf Schutzeinrichtungen in Deutschland…

… 15 Schutzeinrichtungen sind es inzwischen, mit insgesamt 46 Plätzen.

Das sind immer noch sehr wenig. Wie viele Schutzeinrichtungen brauchen wir in Deutschland?

Die Nachfragen zeigen, dass es eine gesteigerte Sensibilität gibt für das Thema. Wir sind in Deutschland nicht so weit, dass wir eine klare Bedarfsanalyse hätten. Aber es gibt eine politische Kennzahl: Wir sagen, als nächsten Schritt sollte es je nach Größe des Bundeslandes drei bis fünf Männerschutzwohnungen geben. Aktuell gibt es Bundesländer, die keine einzige Schutzeinrichtung haben. Auf der Karte sieht man so eine Art Ellipse, die sich quer von Baden-Württemberg bis nach Mecklenburg-Vorpommern zieht. Da muss dringend was passieren.

Ob bei den Männern, die sich keine Hilfe holen, oder bei der Politik, die keine Schutzprojekte vorantreibt: Welche Rolle spielt dabei das Bild vom „starken“ Mann? In den sozialen Netzwerken haben Influencer wie Andrew Tate großen Erfolg, die ein eigentlich überholt scheinendes Männerbild bewerben: Es geht um Muskeln, schnelle Autos, Geld und Macht, um Frauen als Sexobjekt.

Als Männer sind wir alle vielfältig, es gibt nicht „den Mann“. Es gibt ja immer wieder diese Veranstaltungen, die überschrieben sind mit „Wann ist ein Mann ein Mann?“ Ich kann das nicht mehr hören. Aber ich würde Ihnen zustimmen, dass es in Teilen der Gesellschaft eine Art Rollback gibt zu einem Geschlechterbild, das nicht unbedingt mit der aktuellen Geschlechterdebatte in Deutschland kompatibel scheint. Auch in den Institutionen vom Kindergartenalter bis in die Pubertät und dann ins Erwachsensein werden Jungs nach wie vor oft ermutigt, Stärke zu zeigen. Ich hätte mir auch nicht vorgestellt, dass wir in Deutschland einmal wieder so viel über Krieg reden werden wie aktuell. Da geht es natürlich auch um Stärke und Mannsein. Ich glaube, dass viele Männer hin- und hergerissen sind in ihren Rollenkonflikten. Da braucht es viel Beratung.

Brauchen Männer andere Beratung als Frauen?

Ich glaube, wir können noch nicht klar benennen, was der Unterschied zwischen Männer- und Frauenberatung ist. Man sagt ja häufig, Männer haben noch eine höhere Schamgrenze. Es braucht Zeit, die Bereitschaft zur Beratung zu wecken und sie zu ermutigen, aus dem Gewaltkreislauf auszubrechen. Weil sie eben immer wieder mit diesem gesellschaftlichen Rollenbild konfrontiert sind: Du bist doch stark, du kannst gar nicht von Gewalt betroffen sein! Es wird eine Aufgabe sein, gemeinsam mit den Frauenverbänden zu diskutieren: Was brauchen Frauen, was brauchen Männer?

Wenn Männer Hilfe suchen, steht das häufig mit anderen Fragestellungen in Verbindung: Kann ich das Sorgerecht für mein Kind behalten oder wiederbekommen? Wie ist das mit Unterhaltszahlung? Kann ich mich wehren, wenn das Kind überwiegend bei mir wohnt und ich immer noch Unterhalt zahlen muss? Wenn ich in die Schuldenfalle tappe? Es gibt Männer, die das Thema lange mit sich rumschleppen, manchmal drei Jahre oder fünf Jahre. Ich kenne einen Fall, der hat zehn Jahre gebraucht, bis er sich Hilfe geholt hat. So jemand ist dann so aus der Bahn geworfen, dass er nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten und dringenden Therapiebedarf hat.

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie beim Thema Gewalt gegen Männer gegen Windmühlen kämpfen?

Manchmal, wenn ich von so einem Netzwerktreffen nach Hause fahre, wo ich mich zu Wort gemeldet und dann in mir leicht aggressiv erscheinende Gesichter geschaut habe, frage ich mich schon: Wie erfolgreich sind wir eigentlich? Aber wir fangen uns da im Team immer ganz gut auf. Insbesondere ein Kollege bei uns im Team sagt immer zu mir: Du musst einfach mehr Geduld haben. Das ist ein dickes Brett, das wir da bohren.

Nach zwei Stunden Gespräch brauchen wir noch ein schnelles Foto. Erster Versuch im Besprechungszimmer bei Gegenlicht: Frank Scheinert bleibt im Dunklen. Zweiter Versuch draußen bei Kälte und Sonnenschein: Alles passt, Scheinert strahlt und leuchtet. Im Hintergrund ist der Bahnhof zu sehen, da geht es weiter.

Karsten Krogmann

Alle Texte der Recherche im Überblick:

➡ #WRstory: Wenn Männer Opfer von Partnerschaftsgewalt werden

➡ Ruhe im Karton: Wie in Oldenburg Deutschlands erste Männerschutzwohnung entstand

➡ Nachgefragt: Warum viele Bundesländer keine Zufluchtsorte für Männer anbieten

➡ Ministerin Lisa Paus: „Ich führe das Gesellschaftsministerium – und das ist auch für Männer da“

➡ BFKM-Chef Frank Scheinert: „Es ist unser Job, immer wieder die Hand zu heben“

➡ Nachgefragt: Wie die Polizei auf Beziehungsgewalt gegen Männer blickt

➡ Christiane Feichtmeier (GdP): „Wir als Polizei müssten mehr sensibilisiert werden“

➡ Traditionelle Männerbilder: Die Schwäche der Superhelden

➡ KFN-Studie: Fakten und Zahlen zur Untersuchung von Partnerschaftsgewalt gegen Männer

➡ KFN-Studienleiter Schemmel: „Das fehlende Selbstverständnis als Opfer spielt eine zentrale Rolle“