Leben Frauen in Rheinland-Pfalz dank RIGG sicherer als in anderen Bundesländern?

Mit dem Rheinland-Pfälzischen Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) verfügen wir bereits über ein gutes Unterstützungssystem für von Gewalt betroffene Frauen. Im Rahmen von RIGG wurden bereits viele Maßnahmen umgesetzt, die auch von der Istanbul-Konvention gefordert werden, wie etwa das wachsende Angebot an Unterstützung für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder sowie die Vernetzung und Zusammenarbeit von staatlichen und nichtstaatlichen Stellen.

Trotz dieser guten Lage ist uns vor dem Hintergrund der Istanbul-Konvention bewusst, dass es noch einiges zu tun gibt. Zur Erhebung des Umsetzungsstands der Istanbul-Konvention wird derzeit eine Analyse durch ein externes Institut durchgeführt.

Melden sich andere Bundesländer bei Ihnen, um von Ihren Erfahrungen zu profitieren?

RIGG hat nach wie vor bundesweit Vorbildcharakter. Andere Bundesländer interessieren sich immer wieder für unsere Konzepte – so auch für das Hochrisikomanagement.

Das Hochrisikomanagement funktioniert, das hat eine Auswertung durch die Universität Koblenz-Landau ergeben. Wissen Sie, wie viele Frauen Sie in den vergangenen 20 Jahren schützen konnten vor Gewalt oder sogar vor dem Tod?

Das Hochrisikomanagement war zunächst 2015 in einem Pilotprojekt im Polizeipräsidium Rheinpfalz gestartet und erprobt worden. Ab Mitte 2016 kamen weitere Pilotstandorte im Polizeipräsidium Westpfalz hinzu. Die Fallzahlen aus der Auf- und Ausbauphase waren noch nicht repräsentativ, weil Abläufe und Zählweisen zunächst vereinheitlicht werden mussten. Ab 2018 waren stetig steigende Zahlen an Hochrisikofällen zu verzeichnen: 2018 waren es 354 Fälle, 2019 waren es 448 Fälle und 2020 waren es bereits 521 Fälle. Dieser Trend zeigt, dass sich das Hochrisikomanagement vor Ort bewährt. Es ist inzwischen flächendeckend in Rheinland-Pfalz eingeführt worden. Die Studie der Uni Koblenz-Landau von 2016 hat gezeigt, dass die Rückfallwahrscheinlichkeit bei Fällen, die in einer interdisziplinären Fallkonferenz besprochen wurden, bei rund 20 Prozent liegt. Dagegen liegt sie bei Fällen, die nicht in Fallkonferenzen bearbeitet wurden, bei 42 Prozent. Dies zeigt die Wirksamkeit des Ansatzes. Absolute Zahlen zu der Frage, wie viele Frauen definitiv durch das Hochrisikomanagement vor Gewalt oder dem Tod geschützt werden konnten, liegen naturgemäß nicht vor. Dazu wäre nicht zuletzt eine dauerhafte Beobachtung jedes Einzelfalles erforderlich.

Wenn das Hochrisikomanagement Alarm schlägt – wie kann man dann die gefährdete Frau am besten schützen?

Als Schutzmaßnahme kann die Polizei auf der Grundlage des Gewaltschutzgesetzes und des Polizeiordnungsgesetztes Wohnungsverweisungen und Rückkehrverbote sowie Kontakt- und Näherungsverbote aussprechen, die bei Verstoß bußgeldbewährt sind. Alternativ kann sie die betroffene Frau gegebenenfalls mit ihren Kindern in einem Frauenhaus in Sicherheit bringen. Daneben werden in Rheinland-Pfalz – ebenfalls im Rahmen von RIGG – vom Innenministerium neun Täterarbeitseinrichtungen „Contra häusliche Gewalt“ gefördert. In diesen Beratungsstellen wird Männern, die in Ehe, Familie und Partnerschaft Gewalt ausüben oder ausgeübt haben, ein soziales Trainingsprogramm angeboten. Die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis, aufgrund behördlicher Empfehlung oder behördlicher Anordnung im Rahmen strafprozessualer oder gerichtlicher Verfahren.

Seit Jahren geht bundesweit die Zahl der Gewaltdelikte in Deutschland zurück. Was gleich hoch bleibt oder sogar steigt, ist die Gewalt von Männern an Frauen. Warum bekommen wir das so schwer in den Griff?

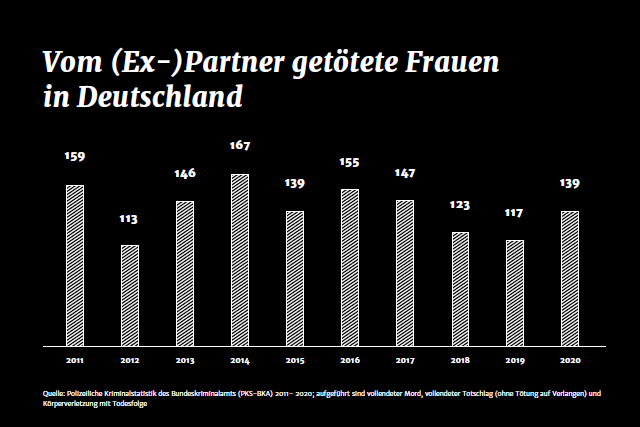

Das Bundeskriminalamt hat kürzlich eine neue Statistik veröffentlicht, nach der jeden dritten Tag eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet wird. Andere Untersuchungen zeigen, dass jede vierte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt durch ihren Ehe- beziehungsweise Lebenspartner oder Freund wird. Diese Zahlen zeigen, wie groß das gesellschaftliche Phänomen der Gewalt in engen sozialen Beziehungen ist, von dem Frauen jeden Alters und unabhängig von sozialer Schicht, dem Bildungsstand, dem Einkommen, der Nationalität, der ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit betroffen sind.

Letztendlich geht es um strukturelle Gewalt und Rollenbilder, die sich in unserer Gesellschaft über Jahrhunderte verfestigt haben und auch heute noch bestehen – auch wenn seit den 70er-Jahren viel passiert ist. Dennoch gibt es noch immer Männer, die ihre Frauen als Besitz begreifen. Gewalt gegen Frauen wird oftmals als Beziehungstat oder Eifersuchtsdrama verharmlost und teilweise auch milder bestraft. Das darf nicht sein! Es gibt noch kein ausreichend großes kollektives Bewusstsein für dieses Problem. Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache – sie ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das uns alle angeht!

Es sind zumeist Partner oder Ex-Partner, die ihre Frauen töten. Was wissen Sie über diese Männer? Gibt es unter ihnen Männer, die besonders gefährlich sind für ihre Frauen, zum Beispiel aufgrund eines bestimmten sozialen, kulturellen oder religiösen Hintergrundes?

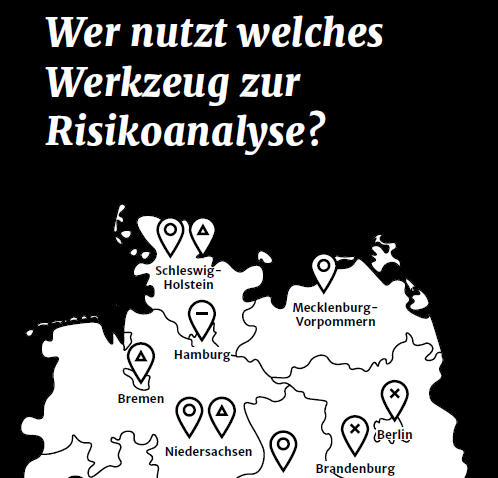

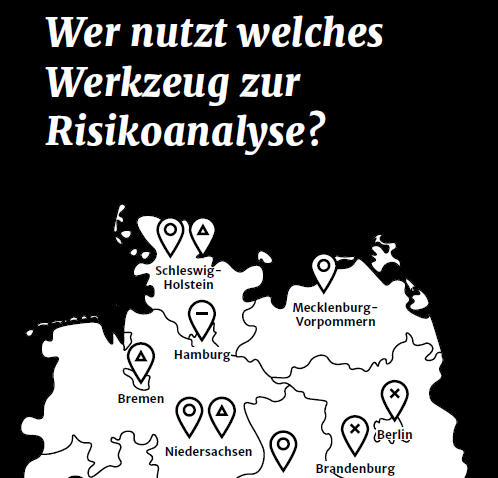

Gewalt in engen sozialen Beziehungen kommt grundsätzlich in allen gesellschaftlichen Bereichen vor. Gerade das Hochrisikomanagement nimmt den potenziellen Täter genau in den Blick und führt alle relevanten Informationen, die den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren über ihn bekannt sind, zusammen. In Rheinland-Pfalz haben wir uns für das Danger Assessment (DA) und das Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA) entschieden. Das Danger Assessment zielt in erster Linie auf eine Prognose zu schwerster Gewalt bis hin zur Tötung ab.

ODARA nimmt hauptsächlich das Rückfallrisiko in den Blick. Es werden jeweils Aspekte abgefragt, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen typische Alarmsignale zu drohender Gewalt darstellen – unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe. Kriterien sind zum Beispiel das gewalttätige Verhalten des Partners in der Vergangenheit, gemeinsame Kinder, gemeinsames Wohnen, Suchtverhalten, Waffenbesitz. Diese Aspekte sind mit Wertungspunkten versehen. Werden jeweils spezifische Punktzahlen erreicht, so wird ein Fall in das Hochrisikomanagement aufgenommen.

Was lässt sich Rheinland-Pfalz den Schutz von Frauen kosten?

Das Frauenministerium hat die Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen in diesem Jahr mit insgesamt rund 5,2 Millionen Euro gefördert, im kommenden Jahr planen wir sogar mit 5,7 Millionen Euro – vorausgesetzt, der Landtag stimmt dem vorgelegten Haushaltsentwurf zu. Hinzu kommen Maßnahmen der anderen Ressorts, wie z.B. dem Innenministerium für die Förderung der Täterarbeitseinrichtungen, die letztlich ebenfalls den Schutz von Frauen zum Ziel haben.

In Deutschland gibt es eine intensive Diskussion um den passenden Begriff für Morde an Frauen. Was halten Sie vom Begriff „Femizid“? Braucht es einen eigenen Straftatbestand „Femizid“?

Ich vertrete die Auffassung, dass der Begriff „Femizid“ in erster Linie dazu dienen kann, das Phänomen der Tötung von Frauen und den besonderen Hintergrund in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Unser Strafgesetzbuch bietet aber bereits alle erforderlichen Ahndungsmöglichkeiten, wenn es um Tötung aus niedrigen Beweggründen geht. Entscheidend ist hier vielmehr die juristische Einordnung im Strafverfahren – die Tötung einer Frau darf nicht weniger schwer oder anders gewichtet werden, weil sie durch den Partner oder Ex-Partner geschieht. Es ist und bleibt ein Mord. Als solcher muss er auch geahndet werden.

Interview: Karsten Krogmann

Die Werkzeuge der Risikoanalyse

Seit 20 Jahren gibt es RIGG, das rheinland-pfälzische Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen. Als erstes Bundesland in Deutschland hat Rheinland-Pfalz ein Hochrisikomanagement geschaffen, zunächst in einigen Modellregionen, mittlerweile im ganzen Land. Immer, wenn die Polizei in einem Fall von häuslicher Gewalt zu einem Einsatz gerufen wird, muss die betroffene Frau einen Fragebogen ausfüllen. Es gibt zwei verschiedene Bögen: ODARA, in Kanada entwickelt, versucht die Rückfallwahrscheinlichkeit des Täters zu ermitteln. DA, das „Danger Assessment“ nach Jacquelyn Campbell, entwickelt in den USA, zielt auf das Tötungsrisiko.

Der Campbell-Fragebogen stellt Fragen wie: „Ist er arbeitslos?“, „Kontrolliert er die meisten oder alle Ihrer täglichen Aktivitäten (z.B. schreibt er Ihnen vor, mit wem Sie befreundet sein können, wann Sie Ihre Familie sehen können, über wie viel Geld Sie verfügen können oder wann sie das Auto benutzen dürfen?)“ oder „Verfolgt er Sie oder spioniert er Ihnen nach, hinterlässt er bedrohliche Nachrichten, beschädigt er Dinge von Ihnen oder ruft Sie an, obwohl Sie das nicht möchten?“ Für jedes „Ja“ gibt es Punkte. Wer 18 Punkte erreicht, gilt als Hochrisikofall. Ein schneller Blick zeigt: Anne hätte vermutlich 20 Punkte oder mehr erreicht.

Polizeioberkommissar Wladimir Karlin arbeitet als „Koordinator für Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße seit Jahren mit dem Campbell-Bogen. Er sagt, wenn ein Hochrisikofall identifiziert wird, wird die Polizei sofort aktiv: Sie vernimmt die Betroffene, um mehr über den Mann zu erfahren. Und sie nimmt Kontakt zum Mann auf.

Das Herzstück des Hochrisikomanagements sind aber die Fallkonferenzen. Das ist keine feste Runde, berichtet Karlin: Es nimmt teil, wer etwas zum jeweiligen Einzelfall beizutragen hat. Das ist die Polizei. Die Opferschutzbeauftragte. Vielleicht das Frauenhaus. Das Jugendamt. Manchmal die Ausländerbehörde.

Im Fall Anne wäre in einer Fallkonferenz alles auf den Tisch gekommen: die Drohungen, die Kontrolle, das Frauenbild ihres späteren Mörders.

In Baden-Württemberg haben die Akten nach ihrem Umzug von Freiburg ins nahe Teningen aber plötzlich häufig einen anderen Inhalt: „Die Zuständigkeit hat gewechselt“, heißt es nun auf zahlreichen Papieren; ein anderes Jugendamt und ein anderes Familiengericht müssen nun den Fall bearbeiten.

Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten, eine Gewalttat zu verhindern: Entweder man schützt das Opfer, oder man überwacht den Täter.

Möglichkeit 1, Opferschutz:

Die radikalste und erfolgversprechendste Methode ist es, die gefährdete Frau in ein Zeugenschutzprogramm zu nehmen. Neue Identität, neue Stadt, neue Sicherheit.

„Da wird dann wirklich der Reset-Knopf gedrückt“, sagt ein erfahrener Kripo-Beamter aus Süddeutschland, der solche Zeugenschutzfälle betreut hat. „Das ist von einem Tag auf den anderen ein neues Leben.“

Die Frauen fragten dann oft: Meine Angehörigen darf ich aber noch sehen, oder? Nein. Kontakt zu den alten Schulfreundinnen halten? Nein. Wenigstens das Handy darf ich doch behalten? Nein. „Wir arbeiten dann eine lange Liste ab“, sagt der Kripo-Beamte: Die Steuernummer muss gelöscht werden, die Daten in Melderegister, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Schufa, Vereinsmitgliedschaften, ob Naturschutzbund oder WEISSER RING. „Das wird immer komplexer wegen der vielen Datenverknüpfungen“, sagt der Beamte.

Meistens, sagt er, scheitert diese Möglichkeit aber nicht an der Komplexität, sondern an den betroffenen Frauen. „Wenn sie mit allen brechen sollen, sind die meisten Frauen wieder raus.“

Mitunter hilft aber auch schon die schnelle temporäre Herausnahme der Frau. Zum Beispiel bei den „typischen Eskalationsereignissen“, wie Karlin sie nennt: bevorstehender Scheidungstermin, Bekanntwerden eines neuen Lebenspartners, Verkauf des Hauses nach der Trennung, Zwangsversteigerung. Man bringt die Frau vorübergehend in einem Frauenhaus unter, vielleicht weit genug entfernt in einem anderen Bundesland – wenn es denn einen Platz für sie gibt, es gibt ja viel zu wenige Frauenhausplätze in Deutschland. Vielleicht kann auch eine Ferienwohnung angemietet werden. Möglich ist das, es gibt ein Zeugenschutzkoordinierungsprogramm zwischen den Bundesländern. „Manchmal glätten sich in dieser Zeit die Wogen“, sagt der Beamte aus Süddeutschland: Die Lebenssituation ändert sich, der Mann lässt sich vielleicht in einer Klinik behandeln, er hat eine neue Freundin.

Möglichkeit 2, Täterüberwachung:

Rechtlich gibt es da enge Grenzen, in Deutschland darf die Polizei aus gutem historischen Grund niemanden einfach so auf Verdacht einsperren.

„Ein vielfach leider noch unterschätztes Mittel ist die Gefährderansprache, eine sehr konfrontative Gefährderansprache. Diese Leute denken nur bis zur Tat und haben oft einen Tunnelblick. Die haben überhaupt keinen Anschlussplan. Ähnlich wie Gefängnisausbrecher, die nur bis zum Gefängnistor denken. Manche rudern nach einer Gefährderansprache total zurück und kommen in die Defensive.“

(Uwe Stürmer)

Polizist Wladimir Karlin hält ebenfalls viel von der Gefährderansprache. Dem Mann wird deutlich klargemacht, welche Konsequenzen sein Tun haben kann – wenn er sich zum Beispiel nicht an ein Annäherungsverbot hält. „Diese Trennung der beiden ist wichtig“, sagt Karlin, „sonst zieht die Frau oft unter Druck des Mannes ihre Aussage wieder zurück.“

Er wirbt aber auch dafür, „flexibel“ auf den Mann einzuwirken. So könne es zum Beispiel in manchen Fällen helfen, den Iman hinzuzuziehen, wenn der Mann ein religiöser Moslem sei.

In Spanien gibt es seit vielen Jahren elektronische Armbänder, mit denen gewalttätige Männer überwacht werden können. Nähern sie sich der Frau, geht ein Signal bei der Frau und bei der Polizei ein.

Sarah Rahe ist im Frauenministerium in Mainz die zuständige Referatsleiterin für Gewaltprävention und Gewalt in engen sozialen Beziehungen. Sie sagt: „Wir machen so viele Fallkonferenzen wie möglich. Aber eine Erfolgsgarantie gibt es nicht.“

2019 gab es in Rheinland-Pfalz 519 Fallkonferenzen in 448 Fällen. Das Land hat das Projekt durch die Universität Koblenz-Landau evaluieren lassen. Ergebnis: Durch die Fallkonferenzen konnte das Risiko, dass eine Frau erneut Gewalt durch ihren Mann erleidet, knapp halbiert werden.

Christoph Klemp, Karsten Krogmann