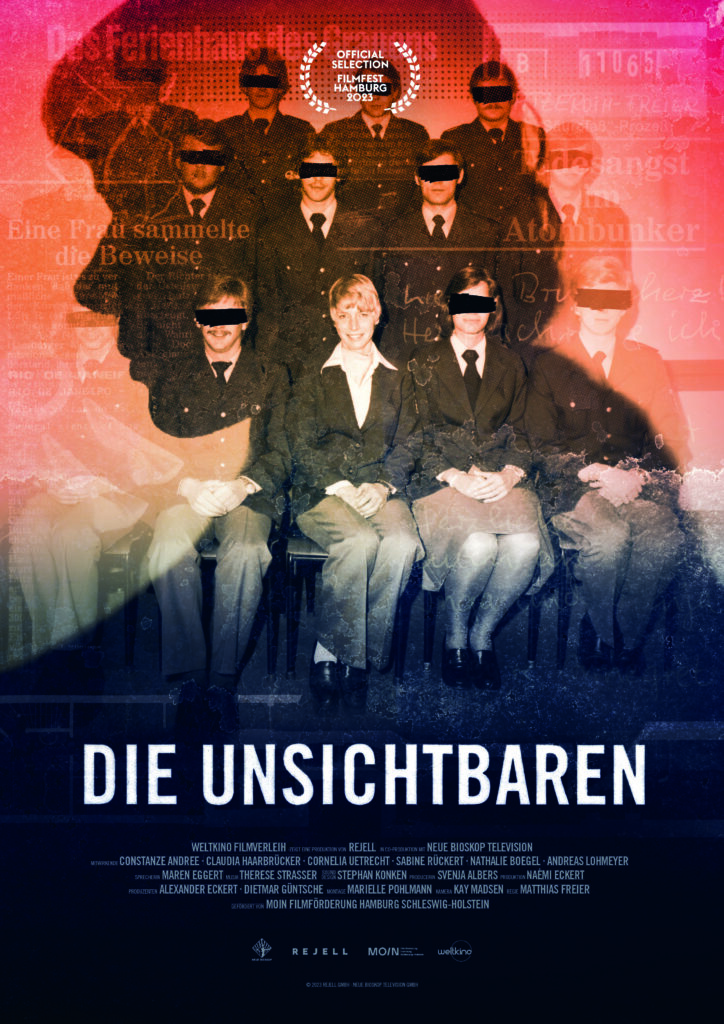

Wer als junge Filmemacherin, als junger Filmemacher, mit dem Gedanken spielt, einen True-Crime-Fall zu realisieren, der sollte sich die letzten Minuten von „Die Unsichtbaren“ anschauen, immer und immer wieder. Denn der Respekt, mit dem Regisseur Matthias Freier in diesem Film den Angehörigen einer ermordeten Frau begegnet, hat das Zeug, zum Vorbild für das ganze Genre zu werden.

Ein älterer Herr steht in seiner Wohnung, schaut gedankenverloren aus dem offenen Fenster und zieht an einer Zigarette. Es ist der Lebensgefährte des Opfers Annegret B.

Szenenwechsel: Zwei Schwestern räumen Bilderalben und Notizbücher weg, packen sie in eine schmucklose Plastikkiste. Obendrauf: das Foto einer jungen Frau. Es ist eines der letzten Fotos von Annegret B., ihrer Tante.

Noch ein Szenenwechsel: Diese drei Menschen – Thomas, Inga und Svenja – treffen aufeinander, zum ersten Mal in ihrem Leben. Zuerst begrüßt Thomas Inga. Er lacht, wechselt ein paar höfliche Worte mit ihr – und hält dann plötzlich inne. Sein Blick springt zwischen Inga und ihrer Schwester Svenja hin und her, die er gerade erblickt hat. „Das ist ja wirklich … Das ist ja …“. Er zeigt liebevoll auf ihr Gesicht. „Du siehst übrigens Annegret ähnlich.“

Die Schicksalsgemeinschaft

„Die Unsichtbaren“ ist ein leiser Film. Er verzichtet auf schnelle Schnitte und überspitzte Dramaturgie. Das ist ungewöhnlich für ein Genre, in dem es fast immer um Mord und Totschlag geht. Zumindest was das betrifft, ist der Dokumentarfilm von Matthias Freier waschechtes True Crime: Immerhin geht es vordergründig um den Fall des sogenannten „Säurefassmörders“ Lutz R., der im Hamburg der 1980er Jahre zwei Frauen grausam ermordet und ihre Leichen in Fässern mit Salzsäure verscharrt hat. Und doch unterscheidet sich Freiers Film wohltuend von vielen anderen True-Crime-Filmen: „Mir war es wichtig, die Opferperspektive zu zeigen“, sagt der Regisseur. „Ich spreche von einer Schicksalsgemeinschaft, die durch den Fall entstanden ist. Von dieser wollte ich erzählen, weil sie in normalen True-Crime-Formaten keine Stimme bekommt.“

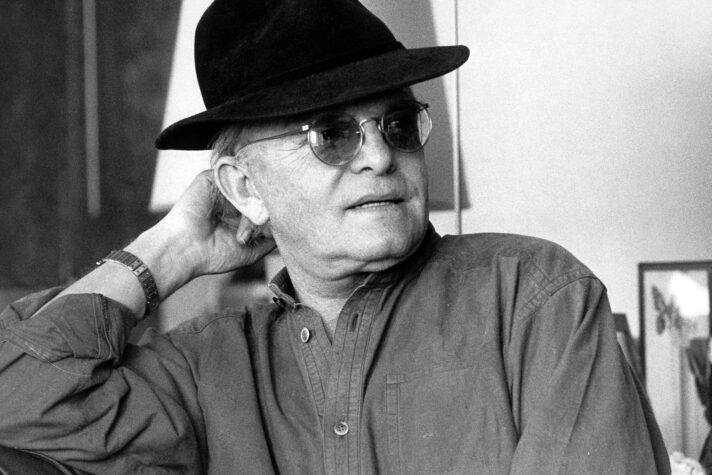

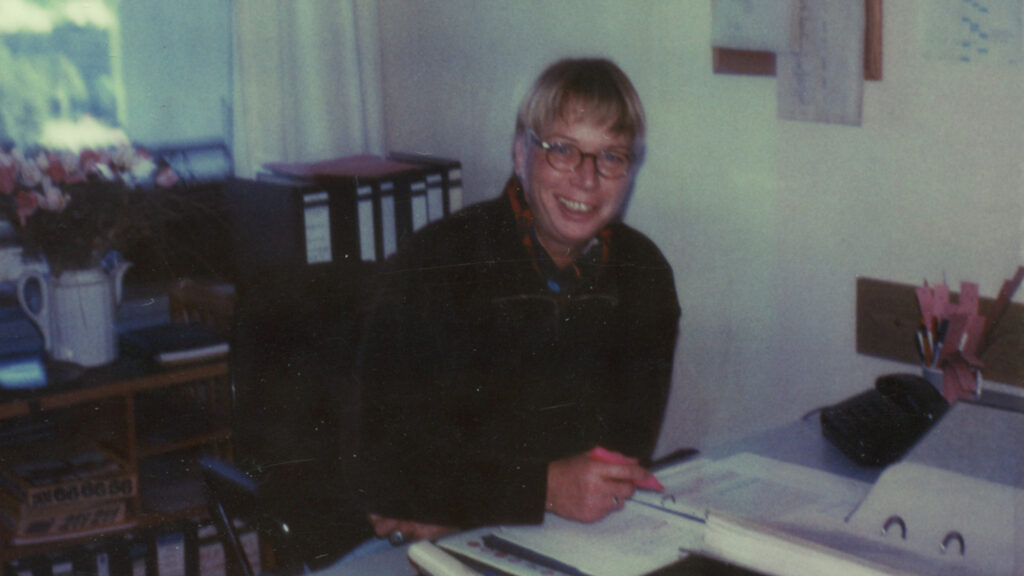

Im Mittelpunkt des Films steht nicht, wie so oft, der Täter, sondern die Frau, die ihn überführt hat: Marianne Atzeroth-Freier, geboren 1946, gestorben 2017, Hamburger Kriminalkommissarin. Sie ist auch die Stiefmutter von Regisseur Matthias Freier, der von ihr liebevoll immer nur als „Janne“ spricht.

Als Janne 1978 zur Hamburger Polizei kommt, gibt es in ihrem Ausbildungsjahrgang 375 Männer – und fünf Frauen. Welche Folgen für die Opfer die oftmals sexistischen Strukturen und männlichen Denkmuster auf die Polizeiarbeit haben können, zeigt sich im Fall Christa S. im Jahr 1991: Die Frau sucht Hilfe bei der Polizei, gibt an, von einem ihr unbekannten Mann in einem Bunker festgehalten worden zu sein. Spuren von körperlicher Gewalt gibt es nicht. Die männlichen Kollegen glauben ihr nicht, nehmen sie verbal in die Mangel, fordern sie auf, die Wahrheit zu sagen. Auch Janne weiß nicht, ob sie Christa S. glauben kann. Doch sie tut etwas, das keiner ihrer Kollegen getan hat: „Ich habe darüber auch nicht nachgedacht. Ich habe ihr nur zugehört. Ich habe es so aufgenommen, wie sie es sagte“, hört man sie auf Tonband sagen. Ihr Gespür hat sie nicht getäuscht.

Die Ermittlungen führen Marianne Atzeroth-Freier auf die Spur von Lutz R., dem Entführer von Christa S., der sich im Mai 1992 wegen dieser Entführung vor Gericht verantworten muss. Während des Prozesses kommt eine Frau auf Janne zu: Sie berichtet ihr, dass ihre Tochter Annegret verschwunden sei, und bittet sie um Hilfe. Außerdem kenne ihre Tochter auch den Angeklagten, fügt die Frau hinzu. Dieser letzte Satz führt zu einer Gedanken-Explosion in Jannes Kopf. Denn noch eine weitere Frau aus dem Bekanntenkreis von Lutz R. gilt als vermisst. Im Film ist Jannes Stimme auf Tonband zu hören: „Dann hatte ich zwei Frauen, die sich nicht kannten, beide aber vermisst waren und die beide Lutz R. kannten.“

Die Polizistin, die sich gegen Widerstände durchsetzt

Mittlerweile ist Janne eine der ersten Frauen in der Hamburger Mordkommission. Sie beginnt in den beiden Fällen zu ermitteln, gegen den Willen ihres Vorgesetzten. Das sei ein Vermisstenfall, bekommt sie zu hören, kein Tötungsdelikt. Also ermittelt sie in ihrer Freizeit. Die Frau, die sich hilfesuchend an sie gewandt hat, wollte sie nicht einfach so im Stich lassen. Jannes unermüdlicher Einsatz und ihre Empathie gegenüber den Opfern führen letzten Endes zur Aufklärung einer der spektakulärsten Mordserien der bundesdeutschen Geschichte.

Regisseur Matthias Freier setzt mit seinem Film nicht nur seiner 2017 verstorbenen Stiefmutter ein Denkmal, sondern hält mit ihm ein Plädoyer für einen sensiblen Umgang mit den Opfern von Straftaten bei Polizei und Medien: „Meine Stiefmutter hat den Fall gelöst, indem sie den Opfern und Angehörigen der Opfer zugehört hat. Ich bin der Meinung, dass wir aus dieser Perspektive mehr lernen können, als wenn wir immer auf den Mörder gucken“, sagt Freier. Er prangert auch toxische Männlichkeit in der Polizeiarbeit an: „Die weiblich konnotierten Eigenschaften wie Empathie, Zuhören und Hilfsbereitschaft gehören einfach mit an den Tisch, wenn es darum geht, Morde aufzuklären.“

Im Film sagt Kristina Erichsen-Kruse, stellvertretende Landesvorsitzende des WEISSEN RINGS in Hamburg: „Diese Vertrauensbasis zu schaffen, die hilft dann, alles andere zu bewältigen. Und das ist das, was Frau Atzeroth-Freier gemacht hat. Vertrauensbasis schaffen und nicht nachlassen. Und auf eine gesunde Weise Kontakt halten, ohne sich von Mitleid oder sich von zu viel Nähe auffressen zu lassen. Denn zu viel Nähe bedeutet auch, sie kann nicht mehr handeln, aber sie konnte ja immer handeln.“

Eine der größten filmischen Qualitäten von „Die Unsichtbaren“ ist die Tatsache, wie nah das Publikum der Frau Marianne Atzeroth-Freier kommt. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Tonaufnahmen, auf denen Janne von ihren Erlebnissen und Gedanken während des Falls berichtet. Durch hochwertige Szenen, die mit Schauspielerinnen und Schauspielern nachgestellt worden sind, taucht man ein in den Alltag bundesdeutscher Amtsstuben der frühen 90er-Jahre. Verknüpft wird das mit ausgiebigen und mitunter emotionalen Interviews mit Angehörigen der Ermordeten, wie eben ihren Nichten Inga und Svenja oder ihrem damaligen Lebensgefährten Thomas. „Wir fokussieren nicht auf den Täter und seine Motive, sondern hauptsächlich auf die direkt und indirekt betroffenen Personen wie die Nachkommen der Angehörigen“, sagt Regisseur Freier. „Außerdem haben wir bewusst Rücksicht auf eine mögliche Retraumatisierung der Betroffenen genommen. Wir nutzen das True-Crime-Format nur als Vehikel, um eine Frauen- und Opfergeschichte zu erzählen.“ Die beiden Nichten haben den Film auch vorab gesehen, „um sicherzugehen, dass sie ihn ertragen können, wenn der Film so mit ihnen und ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit geht“.

Ertragen müssen die beiden zum Beispiel die Szene, in der es um die rechtsmedizinischen Aspekte des Falls geht, nachdem die Leichen der Frauen gefunden worden sind. Klaus Püschel, einer der renommiertesten Rechtsmediziner Deutschlands, der damals auch für diesen Fall zuständig war, berichtet über einige grausame Details, die Regisseur Freier nicht weglassen wollte. „Mir war es wichtig, zumindest anzudeuten, was für schreckliche Bilder die SoKo und Janne damals aufgenommen haben. Sie hat das immer etwas runtergespielt, aber die Gerüche und anderen Eindrücke der Leichenteile müssen auch etwas Traumatisierendes gehabt haben. So war es zumindest für mich, und ich war nicht vor Ort und habe ‚nur‘ Videoaufnahmen und Bilder davon gesehen“, erklärt er. Das ist einer der wenigen Momente, in denen sein Film an klassisches True Crime erinnert. Matthias Freier sagt selbst: „Je länger ich Jannes Weg nachgezeichnet habe, umso mehr wurde mir klar, dass ich Lutz R. so wenig Bühne wie möglich geben darf.“

Die Opfer bekommen Zeit und Raum

Der Dokumentarfilm „Die Unsichtbaren“ ist in zwei Jahren reiner Produktionszeit entstanden. „Aber die Vorarbeit hat 20 Jahre gedauert“, sagt Freier. Diese Vorarbeit ist im Film deutlich zu spüren. Insgesamt verlangt er dem Zuschauenden einiges ab, seelisch wie intellektuell. Das Leid der Ermordeten und ihrer Angehörigen trifft ihn umso mehr, weil sie nicht einfach als „Opfer“ abgetan werden, sondern Zeit und Raum bekommen, um als Mensch zu erscheinen. Gleichzeitig erfordert der rund eineinhalbstündige Film Konzentration, denn die Komplexität der Ermittlungen wird hier nur bedingt einer mainstream-tauglichen Dramaturgie geopfert.

Der Film nimmt sich Zeit und schenkt diese seinen Protagonisten, allen voran Marianne Atzeroth-Freier. Das letzte Bild des Films: „Es ist das herzhafte Lachen von Janne, dass ich immer noch im Ohr habe“, sagt Regisseur Freier. „Das hat allerdings Andreas Lohmeyer, ein Kollege meiner Stiefmutter, in den 90ern gedreht.“ Sein Film ist ein emotional aufwühlendes Beispiel dafür, dass True Crime und Filmkunst keine Gegensätze sein müssen.

Christiane Fernbacher

Der Film „Die Unsichtbaren“ ist ab dem 15. Februar 2024 deutschlandweit in folgenden Kinos zu sehen:

- Berlin @fsk 15.02~21.02.2024

- Berlin @Kino im Kulturhaus Spandau 19.02~21.02.2024

- Leipzig @Passage Kinos 15.02~21.02.2024

- Aachen @Apollo 15.02~21.02.2024

- Düsseldorf @Filmstudio bambi 15.02~21.02.2024

- Münster @Schloßtheater 15.02~21.02.2024

- Freiburg @Friedrichsbau-Apollo 19.02~21.02.2024

- Karlsruhe @Schauburg 15.02~21.02.2024

- Hamburg @Zeise Kinos 15.02~21.02.2024

- Hamburg @Blankeneser Kino 15.02~21.02.2024

- Hamburg @Passage Kino Hamburg 15.02~21.02.2024

- Hamburg @Koralle-Kino 15.02~21.02.2024

- Kiel @Kommunales Kino in der Pumpe 15.02~21.02.2024

- Lübeck @KinoKoKi 17.02~20.02.2024

- Preetz @Capitol Cine Center 15.02~21.02.2024

- Westerland (Sylt) @Kinowelt 15.02~21.02.2024

- München @Monopol 15.02~21.02.2024

- Nürnberg @Cinecitta 15.02~21.02.2024