Im Café wird erstmal gemotzt. Der Betreiber des Lokals in Berlin-Schöneberg beschwert sich: über zu teure Parkplatzgebühren und außerdem, „Punkt zwei“, über zu wenige öffentliche Toiletten, die Leute wollten alle bei ihm auf das WC, da könne „Frau Künast“ mal was tun – „zwei Punkte“, er unterstreicht dies mit abgespreiztem Daumen und Zeigefinger und zieht ab. Die Adressatin hatte er beim Reinkommen gleich erkannt, sie sitzt aber jetzt gerade noch gar nicht mit am Tisch – bei wem er seine „zwei Punkte“ ablädt, interessiert ihn nicht. Hauptsache, mal Dampf ablassen. Renate Künast nimmt kurz darauf Platz, bis die Politikerin zum nächsten Termin aufbricht, wird eine knappe Stunde vergehen. Sie, die schon reichlich Erfahrung mit aggressiven Menschen und Kommentaren hat, direkt ansprechen oder mal fragen, ob die „zwei Punkte“ überhaupt in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, wird der motzende Mann während dieser Zeit nicht mehr.

Wie haben Sie auf die ersten Hasskommentare im Internet reagiert?

Der erste schwierige Punkt war, dass das mit den Mitarbeitern in meinem Büro etwas gemacht hat. Da muss man vermitteln, wie man mit Hasskommentaren umgeht.Es ging also darum, einen rationalen Umgang zu finden?

Ja. Jeder Mensch hat eine andere Resilienz, bei der man gar nicht weiß, wo sie herkommt. Ich war als Kind klein und schüchtern und bin zu Hause sehr autoritär erzogen worden, mein Vater ging wohl davon aus, dass ich heirate und fertig. Meine Grundschullehrerin hat sich bei meinen Eltern für mich eingesetzt, sodass ich auf die Realschule gehen durfte. Meine weiteren Bildungsschritte habe ich mir dann selbst erkämpft und auch die Finanzierung alleine organisiert. Ich ging in die Fachoberschule, studierte Sozialarbeit und Jura, habe in der Psychiatrie und im Knast gearbeitet. Das waren Kämpfe und ich habe sie gewonnen. Vielleicht habe ich dadurch Resilienz aufgebaut und auch gelernt, mit mir selbst umzugehen. In den größten Stresszeiten als Ministerin bin ich einmal die Woche zum Shiatsu (japanische Massagepraktik; Anm. d. Red.) gegangen, habe dagelegen. Einatmen, ausatmen. Dann war der Kopf wieder leer und frei. Meine Herangehensweise war und ist: Nicht in großer Panik zehn Sachen im Kopf bewegen, sondern immer überlegen: Was ist jetzt das Wichtigste? Was ist die Struktur? Mit wem rede ich darüber? Und genau das mache ich auch beim Thema digitale Gewalt.

Die Szene im Café lässt an Künasts „Heimsuchungen“ denken, ihre Besuche bei sogenannten Hatern, bei Menschen, die sie im Internet übelst beleidigt und beschimpft hatten. 2016 fuhr sie zusammen mit einer Journalistin quer durch die Republik, stellte einige dieser Leute unangekündigt zur Rede, wollte wissen, warum die ihr sowas schreiben? Da gab es einen, der meinte, wenn er seiner Wut im Netz Luft gemacht habe, dann gehe es ihm besser. Die Menschen, die Künast aufsuchte, waren gar nicht auf eine Antwort aus oder an einer persönlichen Diskussion interessiert. Was zählte, so lässt es sich zusammenfassen: Ich hasse, damit es mir besser geht, ich schaue auf mich, nicht auf andere. Was resultierte aus den Treffen? „Der eine hatte sofort geschrieben: Frau Künast war hier, und ich habe mit ihr geredet. Das war doch schon mal was. Und dann, zwei, drei Tage später, hat er seinen Account gelöscht“, erinnert sich Künast im Schöneberger Café. Sie ist überzeugt: miteinander reden hilft. Was aus den anderen Accounts wurde, habe sie nicht verfolgt.

Würden Sie das heute noch mal machen, losziehen und Hater zur Rede stellen?

Nein, das war was Einmaliges und ich würde es nicht mehr machen, weil es ein großer Aufwand ist, die Adressen zu recherchieren und dahin zu fahren. Vielleicht ist es mittlerweile auch zu gefährlich? Es ging mir zudem nicht um den Versuch einer Bekehrung, sondern darum herauszufinden, was für Personen das sind. Und es ging mir um eine Botschaft, nämlich darauf hinzuweisen, was da massiv zunimmt im Netz und in unserer Gesellschaft zu Zerstörung führt. Durch die Vorbereitung dieser „Heimsuchungen“ habe ich mich auch immer mehr mit der Thematik beschäftigt, wie man persönlich agieren soll und was in Gesellschaft und Politik nötig ist.

Es schlägt zwölf in Schöneberg

Renate Künast horcht auf und sagt: „Jetzt ist es zwölf – wissen Sie, woher ich das weiß? Weil jetzt die Freiheitsglocke läutet.“ Die Glocke, eine Nachbildung der amerikanischen Liberty Bell, hängt seit 1950 mit ihren zehn Tonnen Gewicht im Turm des Schöneberger Rathauses und ertönt jeden Tag zur Mittagszeit. Wer seinerzeit für ihre Anfertigung spendete, schwor, Widerstand gegen Aggression zu leisten, und war stolz, zu den Menschen zu gehören, „denen die Sache der Freiheit heilig ist“, informiert das Bezirksamt online. Wer hier, mitten in ihrem Wahlkreis Berlin Tempelhof-Schöneberg, um Punkt zwölf mit Künast über Freiheit und Grenzen der Meinungsäußerung im Netz spricht, erinnert sich an eine Formulierung, die die 68-Jährige immer wieder mal in den sozialen Medien verwendet: Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, sondern längst Punkt zwölf.

Wann waren Sie denn das letzte Mal wütend und haben gedacht: Das geht so nicht?

Im Bundestag. Dort reden ja jetzt AfDler alle 40 Minuten, andere Abgeordnete werden Landesverräter oder Ähnliches genannt, es wird die Unwahrheit gesagt, und diese ganze Aggression wird dann auch noch auf TikTok gezeigt. Da muss man sich anstrengen, die Nerven zu behalten.Was machen Sie mit der Wut?

Ich versuche sie in Energie umzuwandeln. Im Plenum sagen wir Grüne uns mittlerweile, wir wollen denen nicht den Gefallen tun, auf alles zu reagieren, sondern wir wollen die Zeit nutzen, um zu sagen, was wir für nötig halten in diesem Land. Wir versuchen, deren Strategien und Methoden offenzulegen. Ebenso wer und welche Interessen dahinterstehen. Das geht ja von staatlichen russischen und chinesischen Akteuren bis zu reichen Neoliberalen aus westlichen Ländern. Ich weiß zudem ja, wie verzweifelt die AfD versucht, demokratische, rechtsstaatliche Prozesse zu delegitimieren und das Vertrauen der Menschen zu erschüttern. Daher sage ich: Man muss genauso systematisch dagegen vorgehen.

Künast macht zwei Gruppen von Menschen aus, die das Netz mit Hass überfluten. Da gibt es die erwähnten Hater, eher einzeln agierende, von der Globalisierung irritierte Wutbürger, die sich von der Politik vernachlässigt fühlen und den Eindruck haben, in der Gesellschaft zu kurz gekommen zu sein. Und dann gibt es die sogenannte Neue Rechte mit Berührungspunkten zur AfD und mit politischen Zielen.

Aus Ihrer Perspektive versucht die Neue Rechte, den Diskurs nach rechts zu verschieben, um die Spaltung der Gesellschaft, die Zersetzung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit voranzutreiben. Ist das nicht längst passiert?

Leider hat sich schon manches verschoben und einige machen unterstützend durch rechtspopulistische Reden ja mit. Die Neue Rechte ist aber noch lange nicht fertig. Es geht ihnen nicht nur darum, abfällige Worte auszusprechen, sondern darum, die Demokratie wirklich bis zum Ende zu zerstören. Das sieht man auch bei Wahlkämpfen, die immer emotionalisierter ablaufen. Leider wird der abwertende Ton selbst im Bundestag stärker. Insofern würde ich sagen: Die Verschiebung des gesellschaftlichen Diskurses nach rechts außen passiert stufenweise. Auf der einen Stufe wird signalisiert: „So darf man schon reden“, das ebnet sozusagen den Weg zur nächsten Stufe, die den Eindruck erweckt: „Man darf über alle Menschen so reden.“Was lässt sich dagegen tun?

Wir müssen diese Entwicklung stoppen und den Prozess zurückdrängen. Das ist für manche konservative Partei eine Herausforderung, die andere Parteien nur noch basht und disst und zum Beispiel über die Grünen sagt, das seien die Hauptgegner der Union. Ich frage mich, ob diese Leute wissen, was es für sie bedeutet, wenn sie selbst einmal wieder regieren würden – mal abgesehen davon, dass man sich mit derartig scharfen Methoden unter demokratischen Parteien Koalitionsmöglichkeiten versaut. Neulich sagte ein CDUler zu mir, man könne in der nächsten Legislaturperiode vielleicht zusammen regieren. Ich hab ihn entgeistert angeguckt und gesagt: „Da müsstest du jetzt mal aufstehen und in deiner eigenen Partei sagen, so reden wir nicht miteinander. Erst sind wir angeblich das größte Problem für euch und danach sollen wir Koalitionsverhandlungen mit euch führen?“ Denn von einem aggressiv abwertenden Diskurs können wir nicht einfach so wieder zu einem respektvollen Miteinander zurückkehren.

Demokratie, Rechtsprechung, Gesetze, das alles sei hart erkämpft in diesem Land, sagt Künast, das alles brauche aber auch ein „gesellschaftliches Backing“, eine aktive Zivilgesellschaft, die den Rechtsstaat verteidigt. Politiker die sich dieses Themas annehmen, dürften nicht alleine gelassen werden, appelliert sie: „Wir brauchen eine Gesellschaft, in der bei Beschimpfungen in der Schule oder im Betrieb jemand sagt: Stopp, so reden wir nicht miteinander.“ Und um das hinzubekommen, braucht es aus ihrer Sicht in erster Linie Information.

David gegen Goliath

Informieren, das will Renate Künast an diesem Vormittag an einem anderen Ort in Schöneberg. Sie stellt sich vor das Rückert-Gymnasium, macht mit dem Smartphone ein Selfie und postet dazu: „Geht gleich los. Auch 9. Klassen diskutieren #Hatespeech.“ Später erscheint ein weiterer Beitrag mit Foto auf der Social-Media-Plattform X: „Ganz wichtig dabei: seid füreinander da – im analogen Leben wie auch online!“ Künast ist Patin der Schule, die Mitglied im Netzwerk „Schule ohne Rassismus“ ist. Die Vertretung der Schüler und Schülerinnen hat sie eingeladen, Thema: „Hate Speech: Rassismus, Hass und Diskriminierung im digitalen Raum“. Zur Begrüßung muss das Ruhrpott-„Tach“ von Künast genügen, dann geht es in die Aula. Rund 100 Jugendliche aus den 9. Klassen sind da, ein Lehrer erzählt, dass Hate Speech schon Abitur-Prüfungsthema war. Auf der Bühne sagt Künast: „Was im Netz gepostet wird, hat eine andere Wucht, weil es reproduziert wird und nie wieder weggeht.“ Die Jugendlichen sollten sich klarmachen: „Nicht ihr habt das Problem, sondern die, die sowas posten.“

Als Juristin hatte Künast bereits das Handwerkszeug, um gegen Hass im Netz vorzugehen, als 2016 auf Facebook drastische Kommentare gegen sie veröffentlicht wurden. Um von Facebook Auskunft über die Daten von 22 Nutzern zu erhalten, war ein gerichtlicher Auskunftsanspruch vonnöten. Zusammen mit der gemeinnützigen Organisation HateAid setzte sie zwischen 2019 und 2022 in mehreren Instanzen und schließlich vor dem Bundesverfassungsgericht durch, dass die Kommentare als Beleidigungen eingestuft werden und sie auch als Politikerin solche Äußerungen nicht hinnehmen muss.

Bereits 2015 tauchte ebenfalls bei Facebook ein Meme auf, eine Kombination aus Künast-Foto und einem Satz in Anführungszeichen, der Integrationsskeptiker aufregte und eine Hasswelle gegen die Politikerin erzeugte. Es war vor allen Dingen ein Satz, den Künast nie gesagt hatte. Jeder Beitrag, jeder geteilte oder neu hochgeladene Post, musste damals von Betroffenen selbst gesucht und bei der Plattform gemeldet werden. Bei massenhafter Verbreitung, etwa in geschlossenen Facebook-Gruppen, ein Ding der Unmöglichkeit. Künast wehrte sich und reichte 2021 gemeinsam mit HateAid Zivilklage gegen Facebook ein. Dieses Mal ging es um Grundsätzliches: Es sollte geklärt werden, „ob die Social-Media-Plattform Facebook proaktiv wort- und sinngleiche Inhalte finden und löschen muss, die ihr einmal als rechtswidrig gemeldet wurden“, formuliert HateAid in einer Mitteilung. Das Landgericht in Frankfurt am Main entschied 2022 zugunsten der Klägerin, der Meta-Konzern ging allerdings in Berufung. Das Urteil in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt im Jahr 2024 lautete: Meta muss Hassbeiträge aufspüren und löschen, unabhängig davon, ob es um den verbreiteten Ursprungspost geht oder um einen Beitrag, der den gleichen Inhalt transportiert. Erledigt ist die Sache mit dem Aktenzeichen VI VR 64/24 Mitte Juni 2024 noch nicht: Sie liegt beim Bundesgerichtshof, weil beide Parteien Revision eingelegt haben. Ein Verhandlungstermin, bei dem die Gründe dafür vorgetragen werden, ist noch nicht anberaumt.

Trotzdem gilt der Rechtsstreit schon jetzt als Präzedenzfall zugunsten von Internetnutzern, der Künast für internationale Großkonzerne zur Endgegnerin macht. Es sind zwei wichtige David gegen-Goliath-Kämpfe, die Renate Künast angestoßen hat: „Es gibt diesen Witz, dass es für Juristen nur zwei große Karriereziele gibt. Das eine ist, Mitglied am Bundesverfassungsgericht zu werden. Das zweite, dort ein Verfahren zu gewinnen, und das habe ich jetzt – check.“

Wie hat sich der Hass gegen Sie entwickelt? Stellen Sie eine Veränderung fest?

Auf der einen Seite ist der Hass immer breiter organisiert und es gibt zum Beispiel mehr Boykott politischer Veranstaltungen. Aber auf mich bezogen habe ich im Augenblick das Gefühl, gibt es ein bisschen mehr Vorsicht, weil die Leute einfach wissen, dass ich gucke, was geschrieben wird, und anzeige. Mein Vorgehen und die Öffentlichkeit deswegen haben also Wirkung gezeigt.

Rückzug als Gefahr

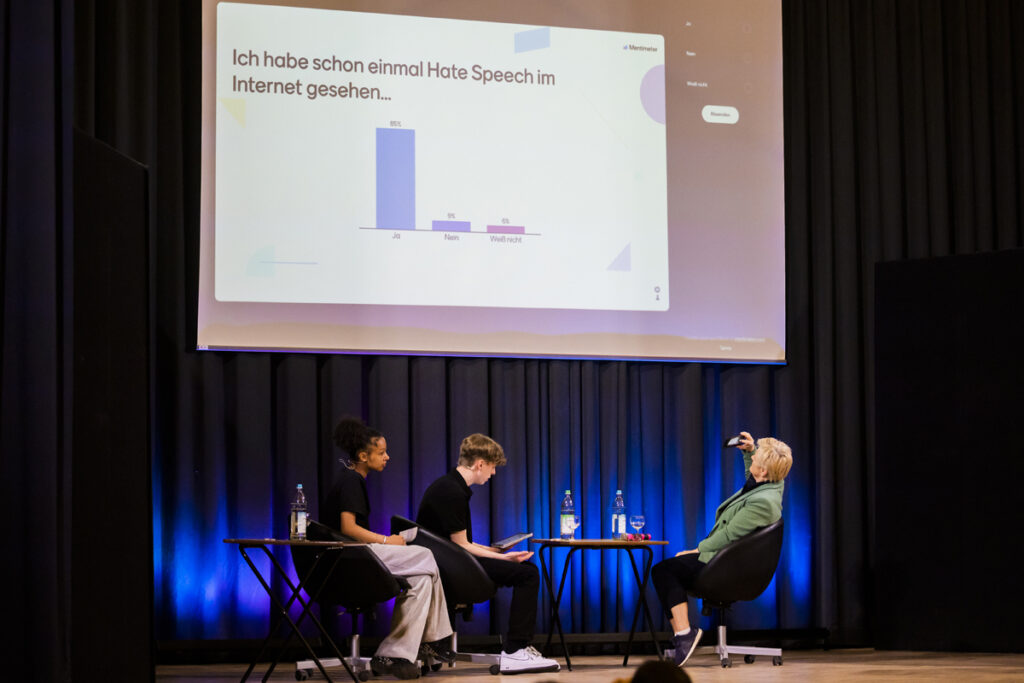

Auf der Bühne in der Schule sitzt Künast relaxt im Sessel, zupft sich dann und wann den hellgrünen Blazer zurecht. Die rechte Hand hält das Mikrofon, die linke klemmt mal unter der Achsel, mal unterstreicht sie mit kurzen Bewegungen, was Künast zu sagen hat. Die Schul-Patin lässt wohldosiert Fachbegriffe einfließen, formuliert präzise auf den Punkt, ohne ihre Beiträge zum Fachvortrag werden zu lassen. Das scheint zu wirken, es gibt erstaunlich wenig Getuschel oder Unruhe im Saal. Das Publikum wird per digitalem Tool zu eigenen Erfahrungen befragt, auf der Leinwand erscheinen die Ergebnisse in Echtzeit. 85 Prozent bejahen die Aussage: „Ich habe schon einmal Hate Speech im Internet gesehen“; 45 Prozent haben schon einmal persönlich Hate Speech erlebt. Künast macht ein Foto vom Balkendiagramm auf der Leinwand.

Auf sämtliche Fragen hat die 68-Jährige eine Antwort, und zwar sofort. „Ist Ignorieren eine Möglichkeit?“, meldet sich ein Schüler zu Wort. „Nein, weil es was mit uns macht“, antwortet Künast, „du denkst darüber nach, was andere über dich schreiben und ziehst dich zurück.“ Und sie erklärt anhand des großen Ganzen, warum es ein Problem ist, wenn sich Menschen aus der Öffentlichkeit zurückziehen: Wenn niemand mehr in der Politik oder Verwaltung arbeiten wolle, funktioniere der Staat nicht mehr. „Wir können es uns nicht erlauben, wegzuschauen oder digitale Gewalt zu ignorieren“, sagt sie.

Rationalität, Sachlichkeit, strategisches Denken: Solche Wesensmerkmale lassen sich Renate Künast zuschreiben. Was das Erleben von digitaler Gewalt mit ihr persönlich macht, das bleibt gewissermaßen Verschlusssache. Vor den Schülern und Schülerinnen im Rückert-Gymnasium sagt sie nur so viel: Sie passe schon auf, es gebe Orte, dort gehe sie nicht allein hin. Ihre Privatadresse sei schon lange gesperrt. Auf der Sachebene zu bleiben, demonstriert fachliche Kompetenz, ist vielleicht zusätzlich ein Schutz vor weiteren Anfeindungen – und davor, sich zurückziehen zu müssen.

Während des Applauses am Ende lächelt Künast, ein Kontrast zu der Ernsthaftigkeit und Konzentriertheit, mit der sie als Funktionsträgerin oft in der Öffentlichkeit auftritt. Im Lächelmoment wirkt es, als sei sie zufrieden, dass sie etwas von den Lehren aus ihren Erfahrungen an die junge Generation weitergeben konnte. Dann schnappt sie sich den grauen Rucksack und die schwarze Bauchtasche, die als Handtasche fungiert, und geht nach draußen. Zwei Mal wird sie auf dem Weg über den Schulhof von Schülerinnen um Selfies gebeten, klar, da macht sie mit. Derweil geht es im Netz schon wieder rund, auf Künasts Social-Media-Kanälen wird wegen des Schulbesuchs gemotzt, beleidigt, gehatet. Wie so oft, wenn gehässig bis herabwürdigend, sexistisch bis misogyn, beleidigend bis bedrohend dahergeschrieben wird. Wiederholen möchte man diese digitalen Plagen nicht. Angesichts der Unmengen an negativen Reaktionen überscrollt man es beinahe, aber jemand schreibt auf X über den Termin im Gymnasium auch: „Gute Aktion. Die Kommentare hier zeigen, wie wichtig das ist.“

Sie sagen, was im Netz verteidigt wird, sei auch eine Verteidigung der demokratischen Prinzipien. Was meinen Sie damit genau?

Die AfD kombiniert Fake Facts mit Emotionalisierung, damit soll Misstrauen in demokratische Institutionen und Personen ausgelöst werden. So sollen die drei Gewalten und auch die vierte Gewalt, die Medien, delegitimiert werden, um ein autoritäres System zu schaffen. Zum Beispiel wird bewusst falsch behauptet, Politiker wollten die Meinungsfreiheit abschaffen. Das soll zu einem Verdruss über Demokratie und Rechtsstaat führen. Wir müssen also gegenhalten, indem wir erklären, wie demokratische Prozesse funktionieren, wie eine Gesetzesvorlage in den Bundestag kommt und wie öffentliche Beratungsprozesse ablaufen, also wer angehört wird, wer wie und wo Stellung nehmen kann. Und mit alldem aufzeigen, welchen Vorteil es hat, in einer Demokratie zu leben. Anders als zum Beispiel in Russland, wo schon das Wort „Krieg“ für das, was in der Ukraine passiert, die Betroffenen direkt ins Gefängnis bringt.

Ein „Demokratieschutzgesetz“

Künast hat ein Buch geschrieben, „Hass ist keine Meinung“ lautet der Titel, erschienen 2017. Darin schreibt sie: „Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Die Definition, wann sie anfängt und wie sie gegen den Schutzanspruch anderer abgewogen wird, muss vom Staat kommen.“ Doch während in sozialen Medien weiter gehetzt und beleidigt wird, gibt es Mitte 2024 in Deutschland noch kein Gesetz gegen digitale Gewalt. Die Ideen aus dem Hause des Bundesjustizministers Marco Buschmann (FDP) befinden sich nach aktuellen Gerichtsentscheidungen in der Überarbeitung.

Das digitale Gewaltschutzgesetz ist gerade ausgebremst. Was ist Ihre Prognose, wird das noch was in dieser Legislaturperiode?

Ich erwarte es zeitnah. Das Gesetz hat ja zwei Teile: Zum einen sollen die Auskunftsrechte bei Anbietern wie Meta für Betroffene verbessert werden und zum anderen sollen Accounts auf Grundlage richterlicher Entscheidungen gesperrt werden können. Herr Buschmann darf sich nicht verstecken, er muss jetzt nachbessern und auch mal vorlegen. Also, wir Grüne werden da weiter Druck machen, damit das Gesetz kommt, weil es ein Bestandteil des Kampfes gegen Rechtsextremismus, Missbrauch und Desinformation ist. Es ist also ein Demokratieschutzgesetz.Wenn das Gesetz irgendwann in Kraft getreten ist, glauben Sie, dass es von Opfern tatsächlich in Anspruch genommen wird, oder hat es einen eher symbolischen Charakter?

Es geht um beides. Wir müssen Straftätern zeigen, wo die rote Linie ist, und dazu müssen wir uns mit mehr Instrumenten ausstatten. Das Recht muss mitwachsen, wenn sich die Begehungsweisen von Straftaten und die Werkzeuge zur Tatbegehung verändern. Und ich glaube, dass einige Betroffene das Gesetz nutzen werden, gerade die Aktiven, die gezielt angegangen werden. Es ist meine Pflicht als Politikerin, zu ermöglichen, dass Betroffene sich wehren könnten, wenn sie wollen oder müssen. In der Politik darf man an die Dinge nicht herangehen, indem man sagt: Das nutzt doch keiner. Nein, wir müssen die Strukturen schaffen, dass man es nutzen könnte, und wir müssen überlegen, was wir an weiterer Struktur brauchen, damit das Gesetz genutzt wird.Woran denken Sie?

Wir brauchen außerdem die Möglichkeit für Verbandsklagen für Verstöße im Netz. Nehmen wir das Beispiel des zunehmenden Antisemitismus. Wir können nicht sagen, dass wir eine Staatsräson haben in dem Sinne, dass wir Antisemitismus nicht zulassen wollen, und dann jedem angegriffenen Juden und jeder angegriffenen Jüdin aufdrücken, Gerichtsverfahren individuell in Gang zu setzen. Das muss stattdessen über Verbandsklagen gehen. Täter sollen nicht das Gefühl haben, es werde schon niemand klagen, sich den finanziellen Fragen stellen und den langen, mühevollen Weg durch zig Instanzen auf sich nehmen.Reichen die Werkzeuge, die auf nationaler Ebene geplant sind und auf europäischer Ebene schon existieren?

Nein, der Schutz gegen digitale Gewalt muss internationaler werden. Es war wichtig, dass wir 2017 in Deutschland mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz einen ersten wichtigen Schritt unternommen haben und damit für die EU das Startsignal gaben. Parlamentarische Delegationen fragten nach, wie wir es machen. Nun gilt es durch den Digital Services Act für die ganze EU, einen Raum von rund 500 Millionen Einwohnern. Das gibt mehr Power gegen die großen Anbieter, ist aber auch noch nicht weit genug. Wenn ich beispielsweise jemandem in der Schweiz oder in Myanmar folge, kann ich von dort Infos bekommen, aber da entsteht auch systematischer Hass oder Desinformation. Nehmen wir das Beispiel Myanmar. Dort wurden von Militärs und buddhistischen Mönchen per Facebook Falschinformationen über muslimische Rohingya rausgeschickt, was dazu führte, dass Angehörige dieser Minderheit körperlich massivst angegriffen und aus dem Land vertrieben wurden. Die Fake News führten zu Aggression, Mord und Vertreibung, sodass in Flüchtlingscamps in Bangladesch jetzt eine Million Rohingya leben. Deshalb benötigen wir international gültige Werkzeuge gegen digitale Gewalt.

„Denk ma’ an die Liebe“ hat jemand auf eine Mauer an der A100 in Schöneberg gepinselt, der Fotograf schlägt den Ort für Aufnahmen vor. Aber wird sich Künast darauf einlassen, ist ihr das nicht zu bedeutungsschwer? Aber sie sagt sofort: „Das ist ja schön!“ Im Café fällt ihr die Rede ein, die der Sportjournalist Marcel Reif, dessen jüdischer Vater den Holocaust überlebt hatte, anlässlich der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im Bundestag gehalten hat. „Er hat von seinem Vater erzählt und dass dieser ihm einen Satz mitgegeben hat: ‚Sei ein Mensch.‘ Manche Dinge lassen sich gar nicht präziser ausdrücken. Dieser Satz appelliert an die Menschlichkeit und geht davon aus, dass der Mensch kein hasserfülltes, mordendes, vernichtendes Wesen ist. Sei ein Mensch. Ich finde, das passt für fast alle Lebenslagen. Und modern heißt es: ‚Denk ma’ an die Liebe.‘“ Künast spricht jetzt ein bisschen leiser und wirkt nachdenklicher, als wenn es um Gesetze, Hetze oder Falschinformationen im Netz geht. „Das ist wie eine paradoxe Intervention, bei all dem Hass und der Aggression, denk ma’ an die Liebe. Eigentlich cool.“

Nina Lenhardt