Gewalt gegen Einsatzkräfte – wie groß ist das Problem, was lässt sich seriös belegen? Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen hat die Redaktion des WEISSEN RINGS alle Innenministerien der Bundesländer und das Bundesinnenministerium befragt, Statistiken und Studien gesichtet und selbst Daten erhoben. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Bestandsaufnahme:

➡ Das Phänomen erfährt zunehmend Öffentlichkeit: Die Polizei meldet immer mehr Vorfälle per Pressemitteilung, Tageszeitungen berichten regelmäßig über die Gewalt gegen Einsatzkräfte.

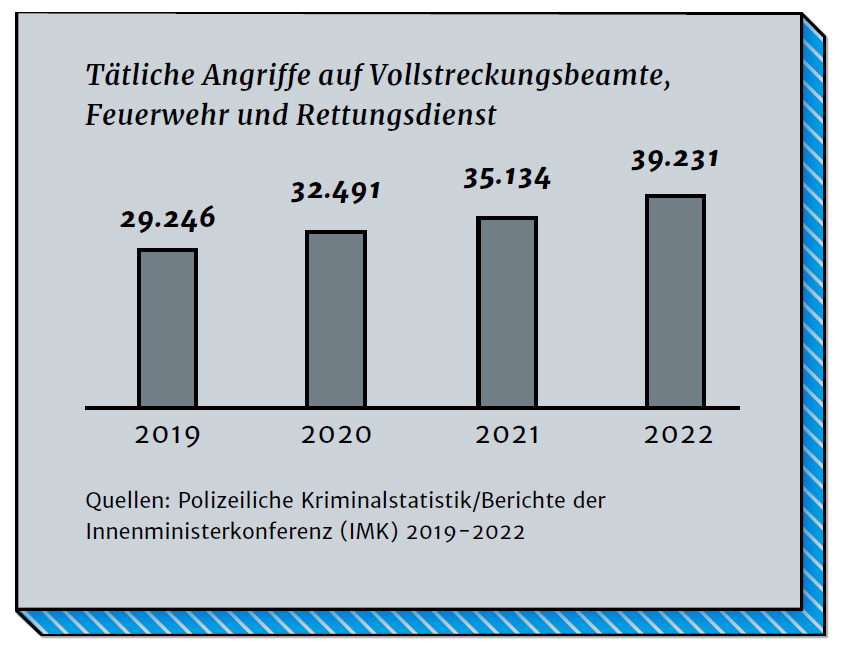

➡ Die Gewalt gegen Retterinnen und Retter nimmt statistisch zu: Die amtlichen Daten zeigen seit 2019 einen Anstieg der Angriffe von etwa einem Drittel auf rund 39.000. Zu Dunkelfeld und Anzeigeverhalten fehlt wissenschaftliche Forschung.

➡ Die Tätergruppe kann eingrenzt werden: Häufig wird sie beschrieben als männlich, mit deutscher Staatsangehörigkeit, alkoholisiert.

➡ Die Opfer vor allem im Ehrenamt bleiben unsichtbar: Es ist nicht bekannt, wie oft Freiwillige betroffen sind. Unerforscht ist auch, welchen Belastungen die Betroffenen ausgesetzt sind.

➡ Die fehlenden Standards sind ein Problem: Definitionsvielfalt beim Gewaltbegriff und voneinander abweichende Sichtweisen der Politik auf das Phänomen behindern die Untersuchung der Gewalt gegen Einsatzkräfte.

Die Aufmerksamkeit

Die mediale Aufmerksamkeit für Gewalt gegen Einsatzkräfte ist groß. Diese Wahrnehmung belegt eine Untersuchung des WEISSEN RINGS: Knapp jede dritte deutsche Lokalzeitung hatte am Stichtag 14. Juli regionale oder überregionale Meldungen zum Thema auf ihrer Internetseite. Die Informationen solcher Meldungen stammen meist aus Pressemitteilungen der Polizei, deren Zahl sich seit 2013 mehr als verzehnfacht hat (siehe Grafik unten). Parallel dazu ist die Anzahl der „Tätlichen Angriffe“ kontinuierlich gestiegen (siehe Grafik).

Im „Katalog Opferspezifik“ werden seit 2011 gesondert Opfer aus den Reihen der Einsatzkräfte erfasst – wenn es „einen kausalen Zusammenhang mit der Tat“ gibt, wie das Bundeskriminalamt mitteilt. Dadurch sollen Angriffe gegen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste besser abgebildet werden. In der Kategorie „Beruf/Tätigkeit: Vollstreckungsbeamte und Rettungsdienste“ werden jedoch recht verschiedene Personen und Tätigkeiten zusammengebracht, unterteilt in drei Gruppen: Vollstreckungsbeamte, die etwa bei Polizei, Zoll und in Gefängnissen arbeiten, Rettungsdienstkräfte (aufgeschlüsselt in „Feuerwehr“ und „sonstige Rettungsdienste“) und „Vollstreckungsbeamten gleichstehende Personen“, wie zum Beispiel Jagdaufseher.

Die Gewalt

Eine bundeseinheitliche Definition von Gewalt gegen Einsatzkräfte für die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) existiert nicht, so betonen es Brandenburg und Niedersachsen in ihren Rückmeldungen an die Redaktion. Bis auf Bremen und Thüringen antworteten alle angefragten Behörden. Fakt ist: Auf Grundlage uneinheitlicher Begrifflichkeiten lassen sich keine seriösen Vergleiche vornehmen.

Dieses Dilemma betrifft auch wissenschaftliche Studien: Oftmals unterscheidet sich, was unter Gewalt fällt. In einer Onlinebefragung eines Forschungsteams um die Kriminologin Fredericke Leuschner, deren Ergebnisse Anfang 2023 veröffentlicht wurden, wurde beispielsweise gefragt nach „Gewalt gegen Sachen“, „Diebstahl von Ausrüstung“ oder „Behinderung der Arbeit“. Auch wenn solche Vorkommnisse nicht immer strafrechtlich relevant und kein Teil der amtlichen Statistiken sind, können sie von Betroffenen als belastend wahrgenommen werden. Inwiefern das für Opfer eine Rolle spielt, ist bislang unerforscht.

Die Datenlieferungen aus den Ländern fielen unterschiedlich aus: Manchmal wurde die Anzahl der Straftaten angegeben, manchmal die Anzahl der Opfer. Da aber mehrere Opfer von einer Straftat betroffen sein können, lassen sich die Angaben nicht gegenüberstellen. Das Saarland moniert: „Es fehlen (…) exakte, regional übergreifende Zahlen über Anzahl und Art der Gewaltattacken sowie deren Auswirkungen gegenüber Mitarbeitern des Rettungsdienstes.“

Tenor der Bundesländer: Bei den Angriffen gegen Einsatzkräfte handelt es sich eher um körperliche Angriffe. Aber wie oft konkret physische oder psychische Gewalt vorkommt, war nicht zu erfahren. Das hessische Ministerium informiert, dass eine Unterscheidung nicht in allen Fällen valide bestimmt werden könne: „Ein Beispiel hierfür sind die Straftatbestände der Bedrohung und Nötigung. Diese können sowohl verbal als auch körperlich erfolgen.“ Nordrhein-Westfalen ergänzt, dass Beleidigungen in der PKS nicht unter den Opferdelikten einsortiert würden: „Eine Ausweisung der verbalen Gewalt kann somit nicht vollumfänglich erfolgen.“ Eine nachträgliche Auswertung auf die vom WEISSEN RING erbetene Auskunft hin sei nicht leistbar, heißt es etwa aus Hamburg und Niedersachsen.

Die Perspektive

Zwar verurteilt die Behörde in Bayern Angriffe gegen Feuerwehr und Rettungsdienst, sie stellt diese aber relativierend den Einsatzzahlen gegenüber und kommt zu dem Schluss: „im Verhältnis ein sehr geringer Anteil an Straftaten“. Mecklenburg-Vorpommern formuliert den Unterschied zwischen den Helfenden wie folgt: „Insbesondere Polizisten geraten mit einem anderen Auftrag in solche Situationen als beispielsweise Feuerwehr- oder sonstige Rettungskräfte. Das heißt beispielsweise, ein Polizist, der einen betrunkenen Randalierer zur Räson ruft, ist einer anderen Gefährdung ausgesetzt als Feuerwehrleute, die einen Brand löschen, oder Sanitäter, die ein Unfallopfer behandeln.“

In Berlin wird das Thema offenbar ernster genommen: Man verweist hier auf Schutzmaßnahmen wie „Bodycams und Fahrzeugkameras auch bei der Berliner Feuerwehr“. Man wolle bei der Innenministerkonferenz zudem eine „härtere rechtliche Linie“ bei Taten wie Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen anregen, bei der ein Aussetzen einer Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgeschlossen ist.

Das Anzeigeverhalten

Die PKS zählt nur die Straftaten, von denen die Polizei weiß. Wie viele Taten im sogenannten Dunkelfeld liegen und nicht angezeigt werden, ist unklar. Ob der Anstieg in der PKS mit einer tatsächlichen Zunahme der Gewalt zusammenhängt oder ob lediglich mehr Anzeigen erstatten wurden, bleibt offen. In Nordrhein-Westfalen hält man es für wahrscheinlich, dass „die auch durch die mediale Berichterstattung bedingte, zunehmende Missbilligung von Gewalt in der Bevölkerung und unter den Rettungskräften zu einer höheren Anzeigebereitschaft geführt hat und es somit zu einer Verlagerung des Phänomens vom Dunkel- ins Hellfeld gekommen ist.“

Die Polizei ist die mit Abstand am stärksten betroffene Berufsgruppe. Ihre Mitglieder haben per Legalitätsprinzip eine Anzeigepflicht, worauf Hamburg und Sachsen hinweisen. Der gewohnte Umgang mit Strafanzeigen beeinflusse das eigene Anzeigeverhalten, schreibt Niedersachsen. Die hessische Behörde widerspricht: Ein „höheres Anzeigeverhalten“ der Polizei sei nicht belegbar. Demgegenüber müssen Feuerwehrleute und Mitarbeitende des Rettungsdiensts von sich aus Anzeige erstatten wollen. Eine Befragung unter selbigen, die in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 durchgeführt wurde, zeigte allerdings beispielhaft: 81 Prozent der Angriffsopfer unter den Befragten hatten die Tat nicht angezeigt.

Die Ursachen

An Einsatzorten, an denen die Stimmungslage ohnehin aggressiv aufgeladen ist, sind gewalttätige Angriffe wahrscheinlich, darüber herrscht weitgehender Konsens unter den Ministerien. Mehr zum Warum und in welchen Situationen Helferinnen und Helfer angegriffen werden, ist nicht zu erfahren. „Das Phänomen ist in seiner Entstehung und Ausprägung komplex“, teilt die Behörde in Brandenburg mit. Zwar könnten die Polizei-Statistiken Umstände und Entwicklungen allgemein beschreiben, „kriminologisch-soziologische Ursachen“ ließen sich daraus allerdings nicht ableiten.

Das Saarland befindet: „Während die Polizei als Repräsentant des Staates mit der Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols gesehen werden könnte, ist die Ausdehnung von Gewalt gegen andere Helfende nicht primär nachvollziehbar.“ Letztere würden mitunter „als Feindbild“ betrachtet werden. „Sinkende Autorität durch gewisse Teile der Gesellschaft“, „gesamtgesellschaftliche Ursachen“ und wenig Einflussmöglichkeit von Einsatzkräften darauf: So mutmaßen Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen über den Ursprung der Gewalt.

Sehr konstruktive Vorschläge macht das Saarland: Auch nichtpolizeiliche Rettungskräfte sollten konsequent in „Deeskalation, Kommunikation und Selbstschutz“ geschult und aufgefordert werden, Gewalt konsequent zu melden. Das bedinge auch eine „verbindliche Erfassung beim Arbeitgeber/Dienstherrn“ sowie ein standardisiertes Meldeverfahren. Weiterhin seien „interne und externe Unterstützungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen“ für die Organisationen hilfreich.

Die Täter

Die Ursachen der Angriffe sind unterbeleuchtet, trifft das auch auf die Tatverdächtigen zu? Nicht alle Länder haben entsprechende Antworten geliefert, aus denen sich eine allgemeingültige Regel ableiten ließe. Zudem bilden die Angaben der Ministerien nur ab, wer verdächtig ist, aber nicht, wer tatsächlich verurteilt wird. In den vorliegenden Rückmeldungen lässt sich jedoch eine Tendenz erkennen, um welche Personengruppe es sich bei den Angreifern häufig handelt. Sie kann grob umrissen werden mit den Stichworten männlich, deutsche Staatsangehörigkeit, alkoholisiert.

Welche Auswirkungen hat es, wenn diese Menschen Helfenden mit Gewalt begegnen?

Das Ehrenamt

Das Ehrenamt bleibt in der amtlichen Statistik unsichtbar: Die gelieferten Daten schlüsseln nicht auf, ob haupt- oder ehrenamtliche Helfer und Helferinnen betroffen waren, obwohl Freiwillige einen großen Beitrag leisten bei Rettungen. Zur Einordnung: Laut Deutschem Feuerwehrverband waren Ende 2020 insgesamt 1.006.638 Menschen in freiwilligen Feuerwehren aktiv, damit engagieren sich knapp 75 Prozent der Wehrleute in ihrer Freizeit. Auch Rettungsdienste arbeiten mit Ehrenamtlichen, so hatte etwa das Deutsche Rote Kreuz 2022 rund 193.000 hauptamtlich Mitarbeitende – und 442.000 ehrenamtliche.

Das Fazit

Die Bestandsaufnahme macht deutlich: Es gibt sichtbare, zählbare Hinweise auf einen Anstieg der Gewalt gegen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein umfassendes Bild zur Lage der Betroffenen lässt sich jedoch nicht zusammensetzen, dazu fehlen seriöse Vergleichsmöglichkeiten auf Grundlage statistischer Standards und wissenschaftliche Befunde. Was beim Blick auf Zahlen und Daten definitiv zu kurz kommt: den Fokus auf die Opfer zu richten und die potenziellen gesellschaftlichen Folgen insbesondere für ehrenamtliches Engagement in Deutschland.

Nina Lenhardt und Marius Meyer